きのうは「学びのシェア会」に参加してきました。勉強熱心な友人が発起人となり、4人のメンバーで第1回を立ち上げました。

告知はこんな書き出し。

数か月に一度、個人的に学んだことをシェアしあいませんか?

学びたいことはたくさんあるし、どれも奥深くきりがない!

しかも学ぶそばから忘れていってないか?との疑いも...。

でも学んだことは確かにあってそれを定着させたいし、さらにその学びがほかのだれかの役に立ったりしたらすごくいいんじゃないか...。そこで、学び続ける仲間を募り、時々お互いが学んだことをシェアする場をつくればよいのでは?

と思い立ち、この度、一緒に学び合いたい皆さま(あなたです!)をお誘いしました。

一本ぶっとい探究テーマを持っている人は、日々多くのインプットをし、アウトプットをしています。イベントや勉強会にしょっちゅう参加しているし自分でも催しているし、多くの人に会うことから刺激を得ている。そしてそれを言語化し、書いて話して仕事や活動や暮らしの中で生かしている。その人の学びは必ずや周りの人に直接的に間接的に還元されているだろうと思う。

けれども、「あなたが今まで学んだことから、何を学んだかをシェアしよう」というシンプルな演題で人前で話して聞いてもらう機会というのは、多くはないのかもしれない。プライベートの場や、その人のお仕事のクライアントとして聞く話とは違う、そのための場が設置され、その中の舞台で(実際この日の会場は赤い幕付きの舞台があった)、目の前の人に対して語られることではじめて出てくるような話だったと感じました。「学んだことを生かす」、日常的にごく自然に自分とやり取りしていることを、一旦「/」を入れてPause。そこで行われていることを人に見せる、ということだったのかもしれません。

くどく書くと

「学んだこと」---「(それは何か)/(それをどのように)」---「生かす」

という感じ。

告知には4人それぞれの発表テーマとプロフィールを載せて、さあ、どなたかピンと来てくださるといいなぁ、と待っていたら2人が参加してくださった。ありがたい。身内で場をひらくときの良さは、「あなたが話すならさぞや...!」とか「このメンバーなら間違いなく...!」な信頼と期待からはじめられところにあります。全員が何かしらのつながりをもっている場で話せるというのは、発表者もリラックスできるのでとてもありがたかったです。

発表しない参加者もただ聞いているだけではなく、質問したり全体で共有しながら一緒にディスカッションして、一緒に学び合う場になればいいなと願っていたけれども、実際は想像をはるかに超えてもっとエネルギッシュな時間でした。

人は人を聴き、自分の経験や学びと結びつけながら、理解しようとし、体系立てようとしているのだということが、今、まさに目の前で展開されていました。自分の中にも起こるし、同時に目の前でそのように人が動いていている!

なにより、普段から尊敬する友人たちの学びが自分にシェアされること、一緒にシェアされている人がいることは、とても喜びあふれる時間でした。4人の話はそれぞれ独立したものでもあるし、遠くに近くに響きあうものでもあり、その様も圧巻でした。

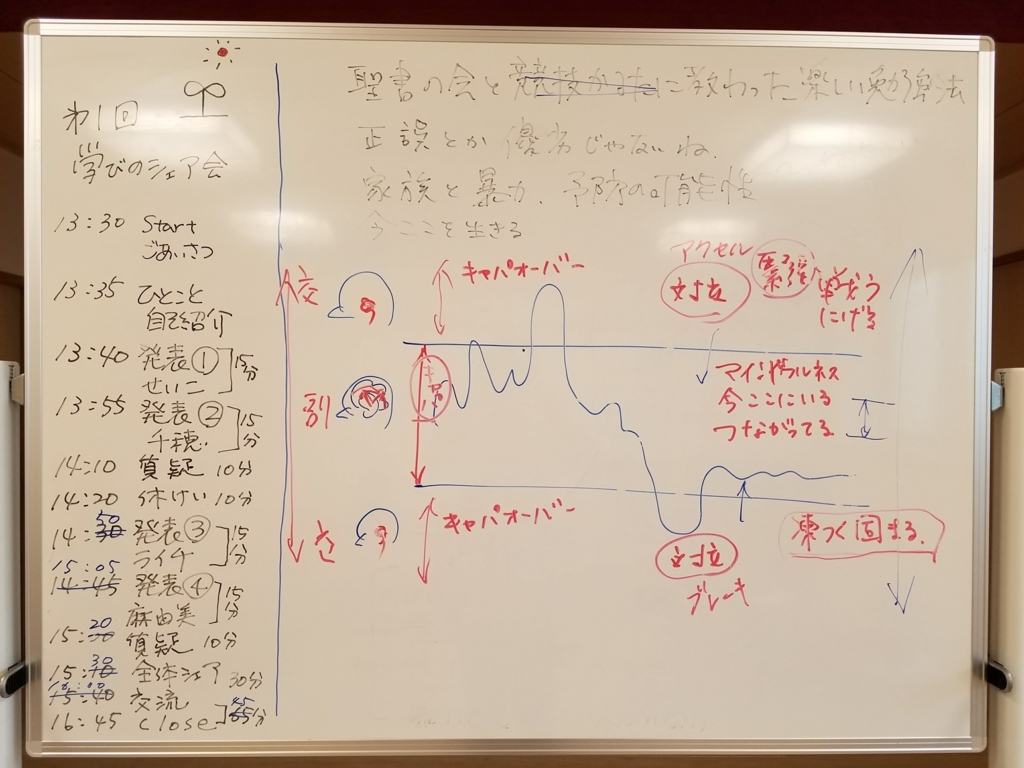

わたしが発表したのは、「聖書を読む会と競技かるたに教わった楽しい勉強法」。

「聖書と競技かるたの組み合わせはここでしか聞けない話だよね」

「ちょうど今考えていたこととぴったりした」

「全然知らない世界の話もあったので興味がわいた」

など感想をいただき、うれしかったです。

話し方や伝え方、というところでまだまだ未熟なのだけれど、やってみたからこそわかることなので、次の機会に生かしていこうと思いました。そう、やはり、「とにかく一度やってみる」は大事。それも安心できる関係や場の中で、やってみれたことがよかった。

「学びを」「シェアする」という軸をもって準備作業をしながら、あるいは当日発表したりみんなとディスカッションしていて、再び教わり、復習され、整理され、別の体系とつながり、また深い理解を得られる。自分の発表で『学習の目的はゲシュタルトを形成することである!』と教わった話をしたのですが(その話はまたどこかで...)、今やっているこれこそがまさにゲシュタルトの形成なんだなぁと実感したり、そうかこれが「教える」「学ぶ」ということなんだなぁとわかったり、場が可能にすることの豊かさを十二分に味わいました。

勉強ほんと楽しいなぁ!

*この型を使ってみたい方は、「あくまで発表者を通って出てきた個人の解釈を含む学びであるため、二次(三次)利用の際は原典にあたることをおすすめします。」と説明を添えてくださいね。

▼当日のスケジュール。ふりかえりをして、3月の回はまた構成を変えることに。

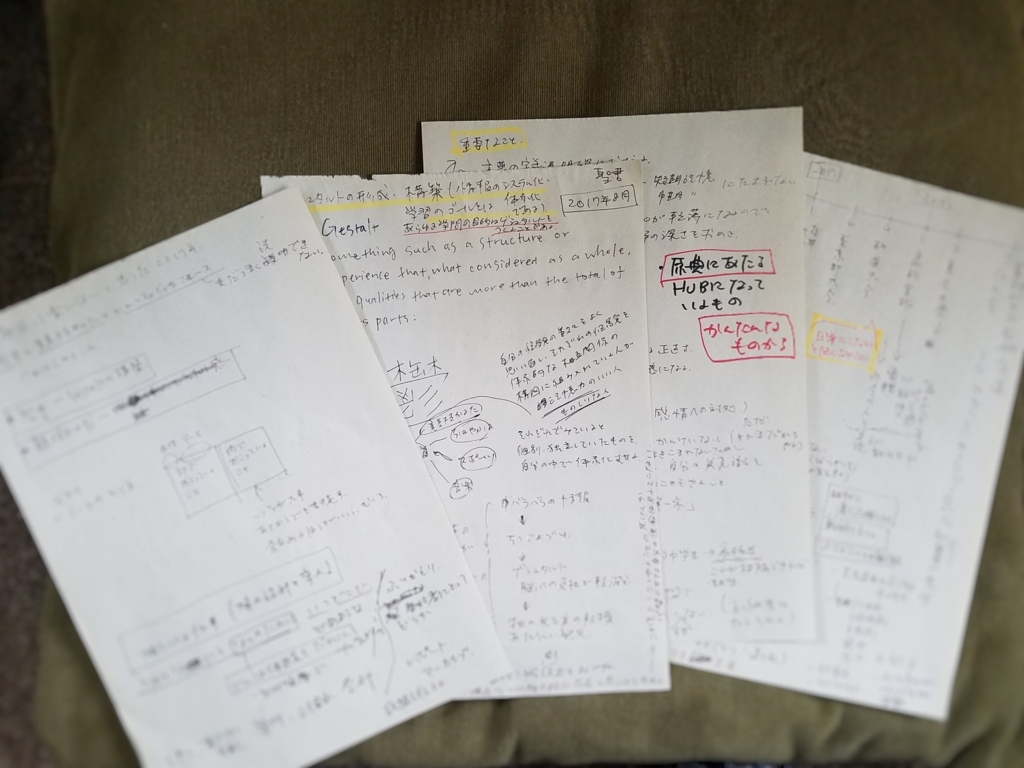

▼発表のためのメモ。自分の備忘として。もう一段、二段シンプルにしたかったな。