先日「読書会のつくり方講座」をひらきました。

「本が好き!本をきっかけにおもしろい人と出会いたい!」

「読書会に興味があって、自分でもはじめてみたい!」など、読書会を主催したい方向けのつくり方が学べる講座です。

読書会にはいろんな型がありますが、今回は基本の「持ち寄り紹介型」と「感想シェア型」の読書会を体験します。そして、企画の立て方を知り、あなたにとって楽しくわくわくする読書会を描いていきます。

質問やディスカッションの時間を大切にできるよう、少人数での開催です。今の読書会をもっと素敵にしたい、お困りごと解決のヒントがほしい運営中の方も歓迎です!

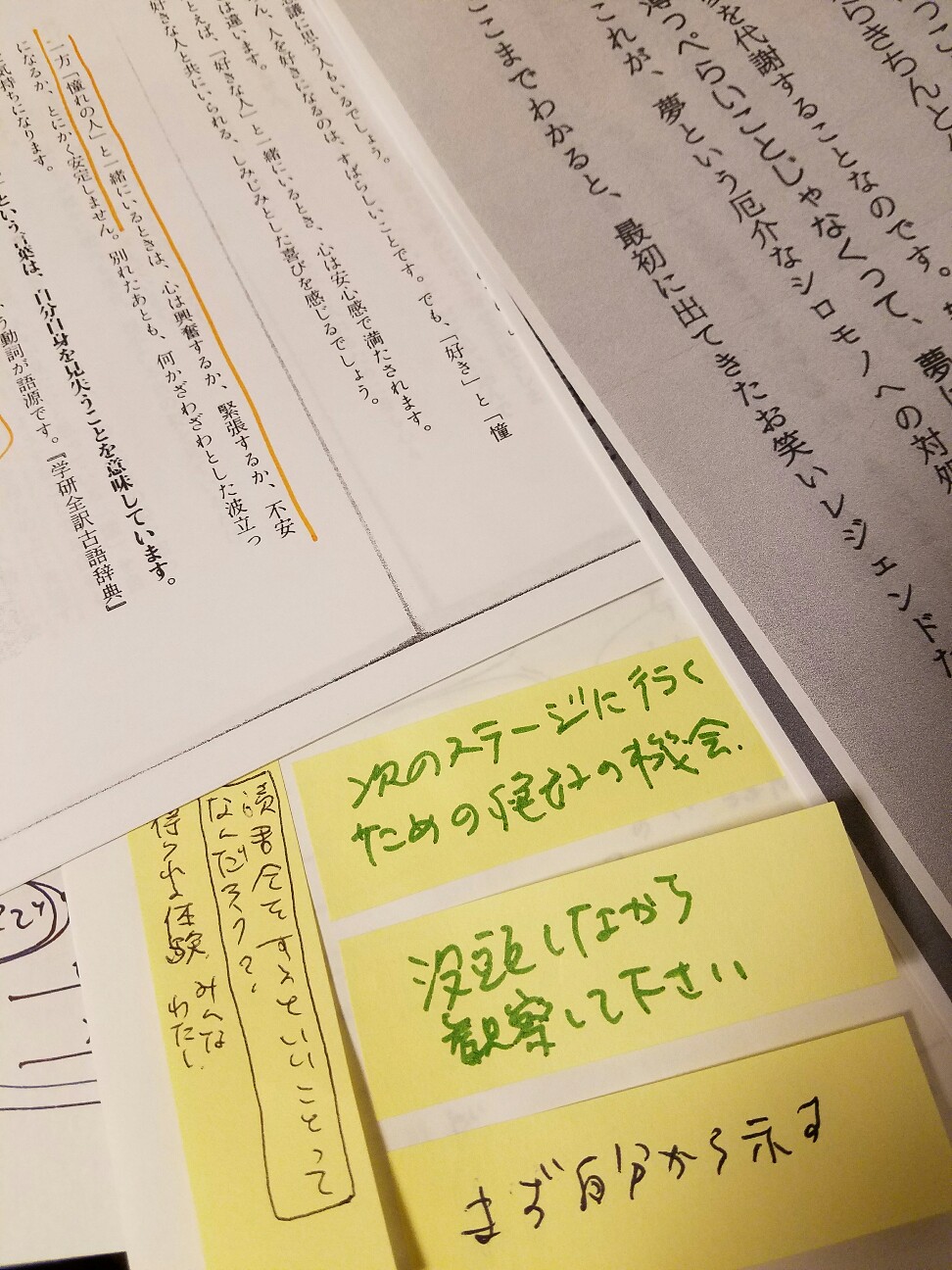

そのときのレポートがこちら。

それを見てくださった方の中で、

「日程が合わないから別の日にまた開催してほしい」

「遠方なのでオンラインでセッションをしてほしい」

とご連絡くださった方がいらっしゃったので、Zoomでお二人とセッションすることにしました。

このような働きかけはとてもうれしいです。その方の関心の向いたタイミングでダイレクトにお役に立てるのは!

・読書会の種類レクチャー

・

・2人からフィードバック

をやるのがよさそうだなと考え、進めました。

という自分の軸を確認したり、

・もう一段上がるための苦手への向き合いを一緒にやってもらうこと

・課題本の中から10分ぐらいで読める文章をピックアップ。

・その本一冊野中で自分にとって特に重要である、人と共有する必要がある、人と話し合う必要のあると思う部分、投げかけが含まれているなどの箇所がよい。

・おおよそ20ページぐらいまで。事前に送っておいてもらい他の参加者は当日までに読んでマーカーなどを引いておく。

をお願いしました。

進行は一人分がこんな感じで二人にしてもらいました。

・あいさつ(3分:わたしは何者か、きょうの読書会をひらいた経緯、きょうどんなふうに参加してほしいか等)

・キーノートスピーチ(5分:読んでない箇所のフォローとディスカッションへの土台・前提をつくる)

・一人ずつ第一感想(5分)

・全体ディスカッション(7分)

・ふりかえり(3分)

このことで思い出したのが、競技かるたの練習をするときの感想戦です。対戦が終わってから相手とふりかえりをすること。将棋の感想戦の話ですが、こちらに詳しくあります。

感想戦は、対局の直後、まだ余韻が残っている中で始められます。負けた方は悔しさに打ち克って、勝った方は嬉しい気持ちを折りたたんで相手の気持ちを察しながら、実戦では現れなかった指し手や敗因となってしまった手、そこでのより良い手など探っていきます。勝者も敗者も関係なく、一緒に行う共同作業です。

わたしは実は本当につい最近まで、感想戦で言われたことを何日も引きずることが多かったのです。よりよくなるようにと思って相手がフィードバックしてくれているのに、傷ついている自分がいました。しかも競技かるたでは、中学生、高校生、大学生の選手がほとんどなので、自分より圧倒的に若い人から指摘されることになります。

フィードバックに対して、口では「ありがとうございます」と言っているのですが、「そこまで言わなくたっていいじゃない」「わたしだって一生懸命にやってるのに」「バカにされた」「わかってるのに言わなくていいから!恥かかせないでよ!」と怒りの感情がわいてくるときがありました。

不甲斐ない自分への怒りや自己嫌悪の感情を相手に転嫁しているのですが、どうしてもわいてきてしまう感情。でも心から感謝もしている。それにどう折り合いをつけたらよいのかと考えていたのですが、結局のところ、傷ついていること自体は歪められないので、傷つきを自分で認めて、ゆるして、受け入れて、愛して、その上で、勇気をもってそのプライドを捨て、また次も教えを乞うていくしかない。

その感情を見ることでしか強くならない。

逆に自分がフィードバックするほうに立ってみると、相手がもう一歩も二歩も先に進むために真剣に伝えている。ここに何かあるんじゃないかと思って来てくれているから、今自分にできることをする。

そういうときには、どうしてもギリギリの表現にならざるを得ない。言葉を選んで配慮して使うけれども、揶揄しているように受け取られても仕方がないぐらいギリギリになるときがある。でも当たり障りのないことを言っていては意味がない。なんのために今、「対戦」したのか、一緒にいるのか。

もちろん人間だから、「相手を下に見る気持ち」が絶対に混じっていないとも言えない。そうではない、学びや成長や共に高め合うことから言葉を発しているかと自分に問いながら、言うほうも軸を持って常に揺れながらいる。

そのことを今回のセッションではっきりと理解することができました。

ありがとうございます。

ご要望に応じて、講座の形でもZoomでのグループセッションでも承ります。ご自身のつくりたい読書会の形、ワークショップの表現を一緒に模索していきましょう。

・お問い合わせはこちらのフォームからどうぞ。

・セッション料金については、ウェブサイトをご覧ください。