隔月で集まって発表と対話を通して学びを交換し合う、ピア学習グループ「学びのシェア会」。

いつのまにか第9回!

場を引き受けている人たちがいて、続けようと思い続けているから、続いているのではあるが、そのように願っても叶わないこともあるのが、「場」。

「楽しいから続いてるんだよね〜」というのが実感。

でも偶然そうなっているわけではなくて、そうなれるための、めいめいの智慧、美の感性と表現、そして具体的行動の持ち寄りの結果なのだ。

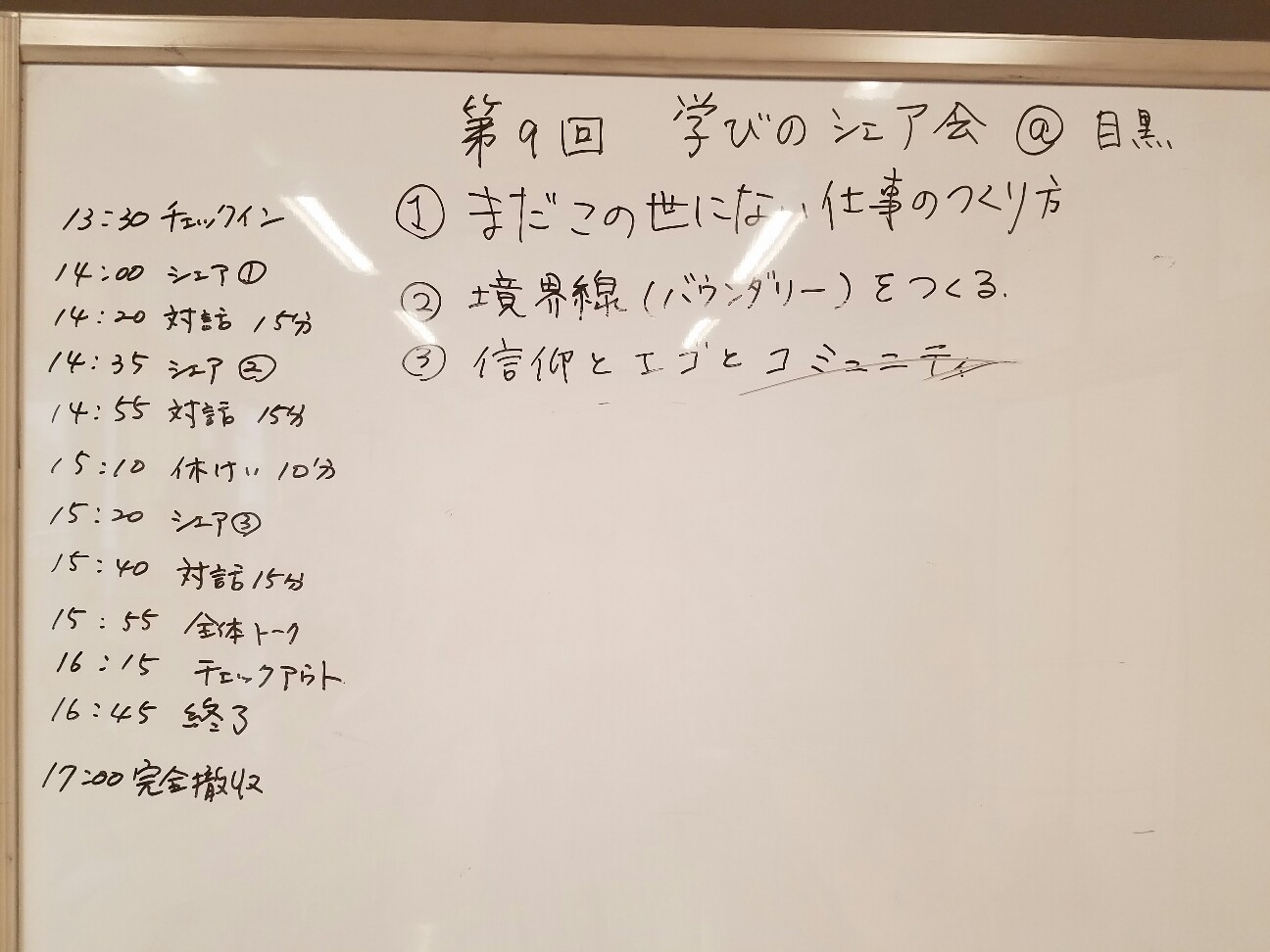

今回の演題。

1、まだこの世にない仕事のつくり方

2、境界線(バウンダリー)をつくる

3、信仰とエゴとコミュニティ

1演題につき、《シェア(発表)20分+対話15分》。それが3題ぶん。

つくりについて、詳しくはこの記事の一番下に書きました。

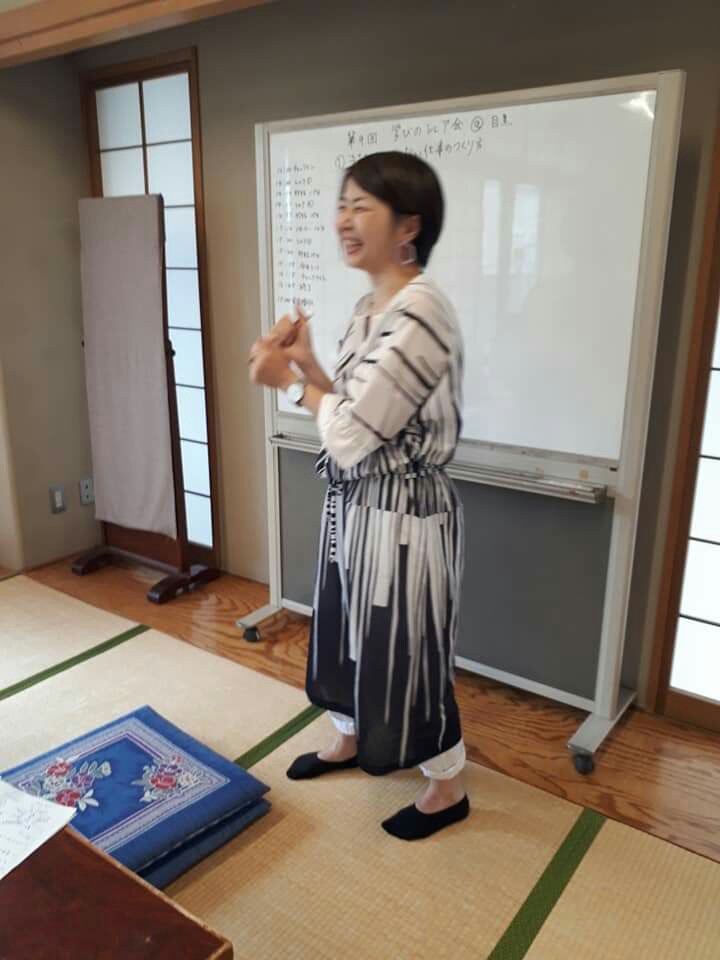

1、わたしのシェア。『まだこの世にない仕事のつくり方』

今わたしがやっているのは、「鑑賞対話ファシリテーター」と、「場づくりコンサルタント」という仕事。(その内容は、ライチさんにインタビューしてもらったこの記録をぜひ…)

何をやっているのか、何を頼めるのかを理解されるのも難しかったし、説明するのも難しかった。

余暇の趣味や課外活動でやることというイメージがあるため、仕事だと思われない苦しさもありました。

まだ商いとしてサクセス(!)しているわけではないけれど、だからこそ今、わたしの仕事の話を中途半端にシェアしてみたい気がしました。

・なぜ開業(起業)したか。

・わたしは何をやっているんだろう?→わたしがやっているのはこれなんだ!→これで世に出ていくんだ!と決まるまでの道のり。

・そもそものわたしの「仕事」についての考え方、整理と共有のために使ったフレーム。

・肩書きとそれ以外の「おしごと」。

・勝負かけていくための、折々のキメ。

というようなことを話しました。

なんかめっちゃ楽しそうだな、わたし。よかったねぇ。

題を決めてから、何を話そうか、1ヶ月共に過ごして来たのだけれど、どんなふうにも語れるので、軸を定めるのが難しかったです。

たくさんメモを書き散らして、ようやく前々日ぐらいに収束させていきました。

そのときに握ったのは、

・誰が聴くか(誰に話すか)

・何のために話すか

・20分で話すなら、最低限扱いたい3つの小テーマは何か

でした。

そこから、

・転換点

・わたし的に画期的なひらめきやツール

・今ふりかえっても力をもらえていること

について話そうと決めました。

話してみて。非常に満足している。

受け取ってもらえたという手応え。しかも抱えきれないほどたくさん。

特にひとつのフレームは、「それ使ったワークショップもできるよ」と言ってもらえ、また仕事うまれた♡という喜びも。

途中で置いたこの石が、シェアすることで岩になって、この先はまた自由に次の石に跳んでいける。もし行き止まりだったらまたここに戻って来ればよい。

忘れていても、他の立ち会ってくれたメンバーの誰かが、きっと覚えていてくれて、わたしに思い出させてくれる。

そんな充実と信頼と応援の喜びに満ちました。

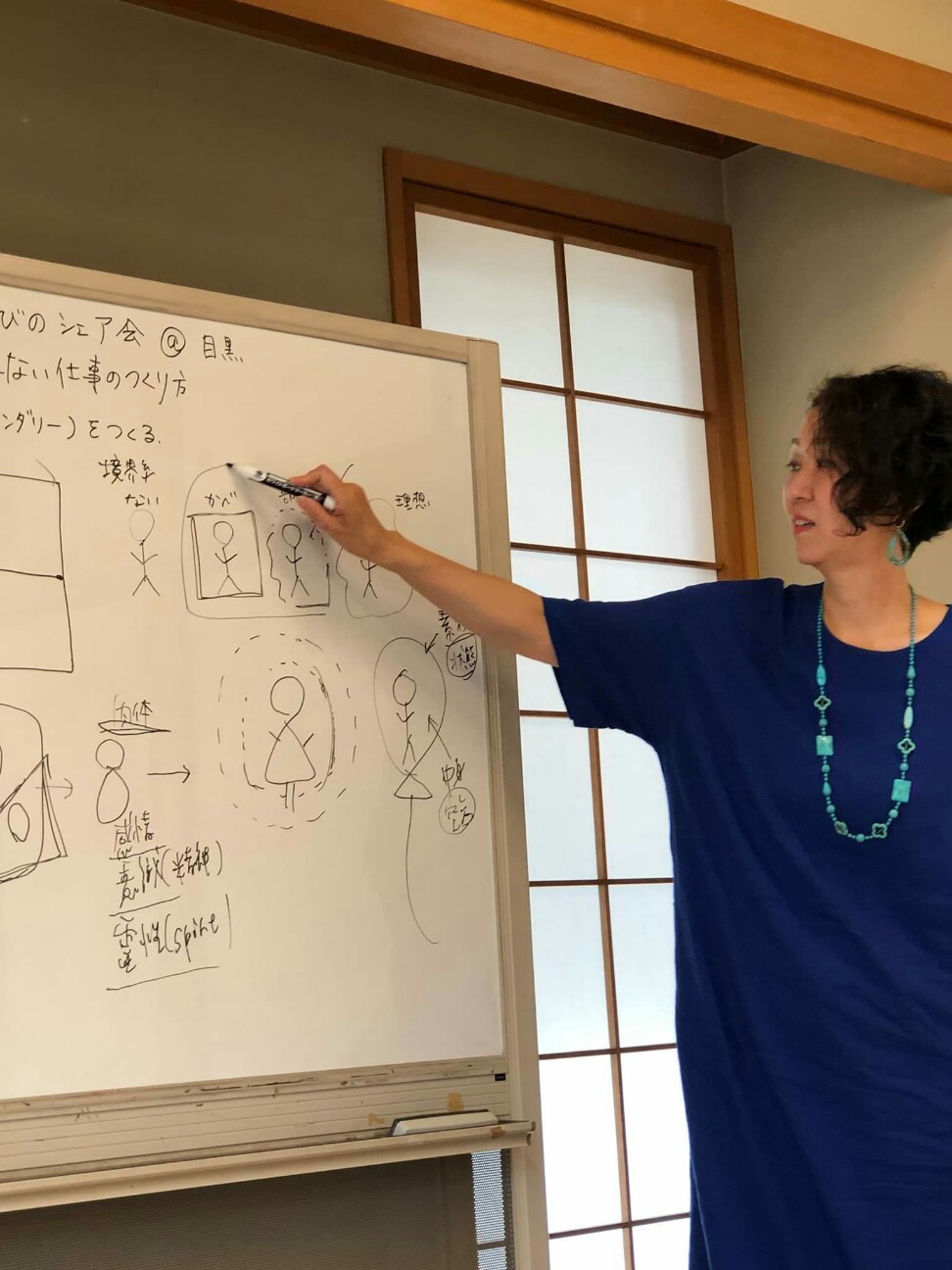

2、まゆみさんの発表『境界線(バウンダリー)をつくる』

レポート>第9回学びのシェア会〜境界線についてのシェア

わたしが発表の中でところどころ触れていた、「いろいろ揶揄されたり妨害もされた(気がして)ダメージを受けたこともあったり、人と比べたりもしたけど、最終的にはわたしはわたし」に帰結できたことなどを、まゆみさんが体系的に説明してくれて、ありがたかった。

たとえば、わたしが発表の中で話した、"InterestとCommitmentを区別する"を、まゆみさんの発表では"関心と選択を区別する"として出てきて、あれは同じことを言っていたと思う。

境界線のことはわたしも長らくテーマ。

そんな線があることもしらなかったから、ずっと侵犯を許可していた。

でもその概念をいろんな関係や書物や場から学んできた。

まゆみさんの解説に自分の経験を紐づけているうちに、いい感じの今に身を置けている事実を認め、がんばってきた自分に感謝することができた。

ほんとはこれ、こどもの頃からトレーニングしてくるよ良いのだけれど、この大切な智慧はなぜかまだ一般的にはないのが残念。

大人になってからでも、いつからでもつくれる!大丈夫!

わたしの場づくり講座や個人セッションでも、「場をつくるときに絶対に知っておくべきこと」として組み込んでます。

詳しくはまゆみさんのレポートをぜひ読んでいただきたい。

そういえばライチさんと、このトークの中で、「自分をドアや窓に例えると何か」という話をしたことがあって、ライチさんは「テント」って言ってたっけ。

やっぱり柔軟な境界線を作ってる人なんだなぁ。もちろんさまざまな努力の結果、とも知っているのだけれど、すばらしき一貫性。

3. そんなライチさんの発表、『信仰とエゴとコミュニティ』

レポート>学んだことを預ける場~第9回学びのシェア会~

詳しくはライチさんのレポートをぜひ読んでいただきたい。

わたしが受け取ったのは、

信仰とは、

・気づき、支えになる考え方

・選択のコントロールを手放せる、右脳を解放する、ひらめくきっかけ

・祈ることでの精神的安寧、安定を得る

これらによって自分の軸をつくり、その人らしくいきいきとして生きていくこと。

自分を明け渡して、軸をまるごと入れ替えるのではなく。

「バウンダリーが健やかな人は、レジリエンス力が高い」と、まゆみさんの発表の中であったことと、通じるものがある。

特定の信仰を持つことが、不条理なこと、理解できないこと、自分一人の力ではどうしても処理しきれない難局を超えるときに助けになるという感覚について、少し理解が進んだ気がした。

一貫した倫理観をもつ「神」的な上位概念があり、それとの一対一の対話を通して、自分を省みたり、すでに自分の中にある内なる叡智にアクセスしやすくなる、ということだとしたら。

だからやっぱり信仰があったとしても、自己決定権、自己効力感は奪い去ってはいけないよなと思った。それらは両立するのでは。

同じく信仰する人同士が集ったときには、所属のニーズが満たされる。

「共通の話題があり、助け合い、向上しあい、いつ行っても歓迎される場」

それだけだと、テーマ縁コミュニティと変わらないのだけれど、「教義として排除されない共通の倫理観」があるのが、信仰を真ん中にしたコミュニティに特有のことなのではないか。

そのときに、共同体に吸引力や推進力を持たせるために、自己決定権と自己効力感を奪うことが起きてしまうのか。。信仰を利用して「囲う」とか、人間を不自由にするとか。。

場でわたしが慎重になること、慎重にしてくださいと講座やセッションで伝えること、だなぁ。。

他の人の演題を見て決めてるわけでもないけれど、関心が重なったり、人生で大切にしているものが似ている人たちが集まっているので、自然と「流れ」や「物語」ができる。

つながり合い、ひろげ合うシェアたちの美しいことよ!

舞台上で無心で器となって演じている人がいる。そして場で起こっていることがある。それらに自分なりの意味を見出す。

お能もこんな感じで観ている、体験しているのだよね。

だから、学びのシェア会が楽しい人って、お能とも親和性が高いと思ってるんだけど、どうかなぁ。

きょうも楽しかった。

みんなで果物狩りした感じ。

こういう仲間とのセーフティな場があるから、外でいっぱい冒険できる。

柔らかいテントのような場(この場合はコミュニティ)は、外界の風や雨や寒さからも守ってくれて、安心してくつろげる。

でもがっちりと閉ざされているわけではない。

中の様子もなんとなくわかる。音も漏れ出ている。

ジッパーで、「ちー」っと開ければ、換気もできる、入りたい人、入ってもいい人が入ってこられる。

コミュニティには新陳代謝が必要だから。

それと今回強く思ったのは、ここにいる、来る人たちも、「自分のしごとをつくっている」人たち。

わたしは起業するにあたって、特有の悩みや困り事を聞いたり話したり、喜びを分かち合える起業家仲間がほしい、必要だと思っていた、、ということを思い出した。

いつの間にかもういた!!

できていたんだよー!

それが一番の実りだったな。

また次回8月開催が楽しみです。

学びのシェア会のつくり。(つくり方ではなくて)

- 運営メンバーは固定。非公開招待制

- 発表者による発表15分と参加者との対話15分を3セットで3時間半

- 会場は区民館(ホワイトボードがあるところで個室)

- 会場費を人数割り

- おやつ持ち寄りウェルカム

- 各回定員10名(発表者3名含む)

- 1ヶ月前にテーマと内容とプロフィールを募集

そしてこれがとっても大事な、

!注意事項!

※受講した講座の丸写しNG

※受講した講座の資料流用NG

としたうえで

※シェアされる内容は、あくまでもその人個人の受け取ったものであり、伝えた側の意図とは違っていることを前提として受け取る

※シェアの内容を二次使用する場合は、原典(もとの講座や本など)にあたってからを推奨。

※少人数で気楽にやってOK(編集しきれてなくても、学びの最中のものでもよい)。発表者だけが主とならず、対話自体でさらに学びが深まることを意図する。気になる方がいたら、ぜひぜひ真似してやってみてほしいです!

許可は要らないけど、やってみました!っていう感想は聞きたい!ぜひこちらまでお寄せください。

Information

「学びのシェア会」をひらいてみたい方へ

場づくりコンサルティング(個人セッション)

勉強会、読書会、趣味のサークル、イベント、ワークショップ、講座をつくってみたい方、イベントの企画・設計・進行・集客・チーム運営などでお悩みの方、ぜひご相談ください。