11月30日、国際子ども図書館の講演会に行ってきました。

「20世紀美術史の基礎知識」

https://www.kodomo.go.jp/event/event/event2019-16.html

国際子ども図書館で開催中の『絵本に見るアートの100年 -ダダからニュー・ペインティングまで』という展示会の開催イベントです。展示会自体が東京都美術館とのコラボレーション企画ということで、美術館の学芸員さんが2名登壇されての講演会でした。

上野公園の中には文化施設はたくさんあるけれど、そういえばコラボレーションって少ない。子ども図書館の館長さんからの挨拶で、「これまで上野動物園、東京国立博物館、東京文化会館とは一緒に企画をしてきたけれど、東京都美術館とは初めて」とおっしゃってました。

鑑賞者や来場者に「上野公園にはいろんな文化施設があるので、自分の足でぜひ訪ね歩いてね」とアピールするのも良い。けれども、館の方々自身がコラボレーションする場をつくるというのが一番存在をお知らせするのも、人を対流させるのが早い、こともある。AとBとの間にどんな関連があるのかを、図解したり何回も説明するより、実際にAとBが一緒になっている「場」に身を投じてもらう。

これからどんどんやっていただきたいです!

さて、わたしが今回この講演会に行ったのは、子ども図書館の展示会に行って、チラシをもらって知ったのがきっかけです。展示会の感想は▼こちらの動画で話しました。

note.com

このとき持ち帰った宿題。

『ダダからニュー・ペインティングまで』というサブタイトルの通り、美術のムーブメントに沿った展示になっていて、詳しい解説のパネル展示もあったのだけれど、それらを読み解けるような自分の中に体系立った「20世紀美術の基礎知識」がない、ということでした。

もしもこの講演会で学芸員さんが解説して「つないで」くれるならありがたい。

しかも対象が「中学生以上」となっていたので、わかりやすく説明してもらえるのでは?!とも期待しました。

当日の演題は2つあり、

1. 20世紀美術史の基礎知識

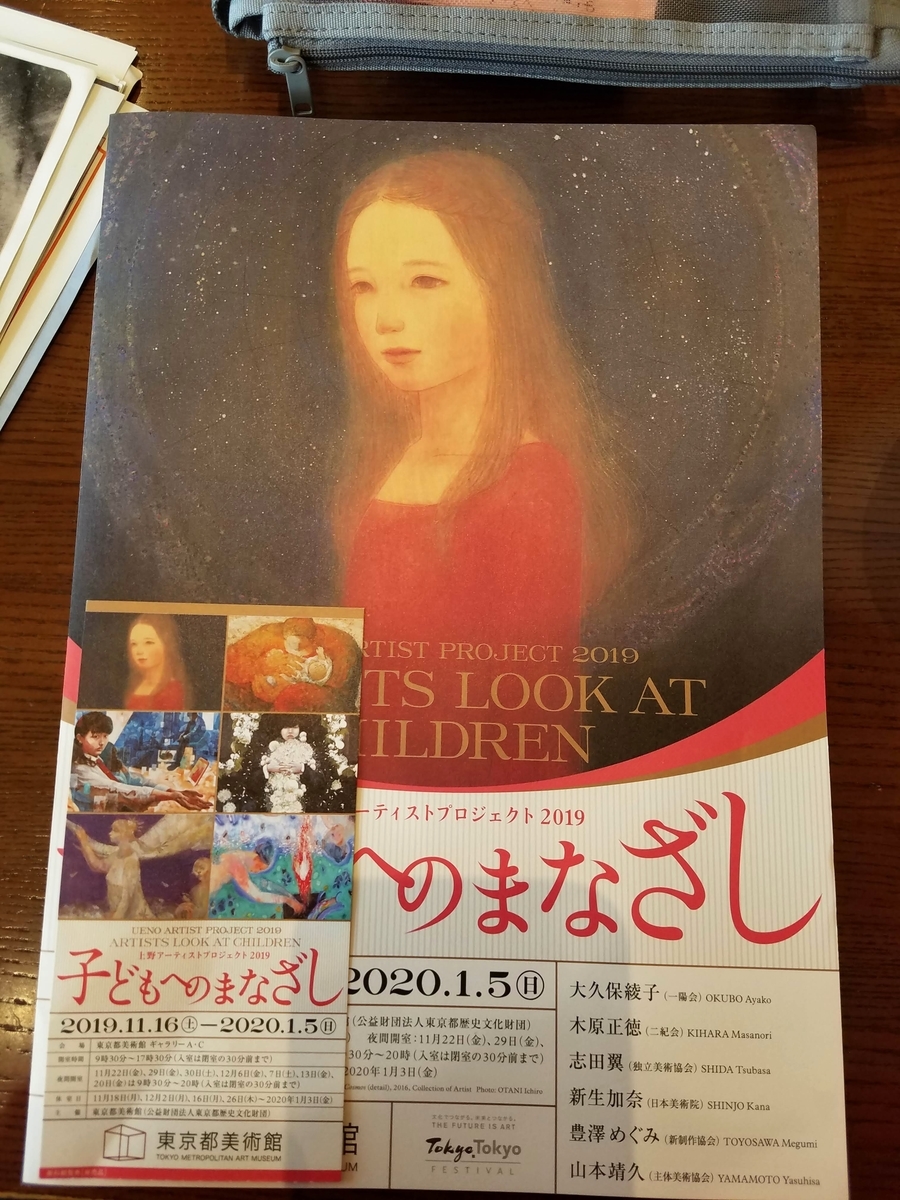

2. 上野アーティストプロジェクト2019『子どものまなざし』について

1. は、個々の美術の運動やムーブメントと関連する展示品の解説を中心としたスライドでの講義。

2. は、『子どものまなざし』の担当学芸員さんによる企画の趣旨や、各アーティストの紹介、見所などをスライドで解説。

でした。

●講演の感想

・21世紀に入って来年で20年経ち、今ようやく前世紀をふりかえりに適した時期になってきていると感じていた。去年から今年にかけて、19世紀末から20世紀初頭のあたりと現代との変化・変遷を感じる展覧会や場が多かったので、今回の展示や講演でもさらにその実感を得られたのはよかった。

・個々の美術のムーブメントは起きて消滅するわけではなく、その後のムーブメントへ既成のものとして引き継がれ、採り入れられ、あるいは別の地域で新たに興す火種になるというような話(意訳)は聞けてよかった。「19XX年代に○○主義が盛んになる」だけを暗記事項のようにのみ捉えるのは違うということ。

・わたしは「個々の」美術運動についての基礎知識はあったのだということに気づいた。展示会をじっくり観てきた後だったので、それをもう一度口頭で説明されたような感じがあって、正直、真新しさはなかった。個々をつないで体系立てることは、自力でやるしかないのか?

・「20世紀初頭には印刷物を通じて、国内にいながらヨーロッパの最新の美術動向を掴めるようになった」という説明に、当時の人が感じていた「同時代性」の感じが、今の自分の海外のものを採り入れている実感と相まって、想像がしやすかった。

・せっかく学芸員さんの解説であれば、「アーティスト(画家、作家、美術家)にとって、絵本とはどのような表現の場だったのか。国や時代や時期によってアーティストによっての扱い方の違い」などを知りたかった。

・「一人のアーティストの中でも作風や表現形式が異なっていくのが20世紀美術の特徴」というような話があったのは興味深かった。

・現在の東京都美術館の前身は、東京府美術館で、1926年に開館。日本で初めての公立美術館だったということは知らなかった。日本で公立美術館が誕生してから、まだ100年経っていないのだ...!という驚き。今ちょうど、黒田清輝、横山大観、岡倉天心あたりの美術運動について調べ始めたところだったので、覚えておきたい事項。

●進められた自分の考え・体系の歩み

・20世紀は人類史において短期間で劇的な変化の起こった世紀だった。それまでの正しさを壊しては再び創り、壊しては再び創るという運動が、美術以外にもあらゆる分野や階層で起こった。

・既存のものを否定し、新たに創造することは19世紀までも繰り返し起こってきたが、近代化・産業化、王政から国民国家に転換する流れの中でそれが加速し、また日本を含めほぼ世界各地に行き渡った世紀だった。科学技術の発展も伴って、今、21世紀にふりかえってみれば、短期間のうちにまったく新しい概念や手法が採り入れられることもあった。激動の世紀だったと言える。

・20世紀の特徴の一つ。抽象と具体、潜在と顕在が繰り返し現れるように見える。

・展示会のパネルにあった「20世紀は、美術にとって新たな表現を求め、多彩な運動が繰り広げられた革新と創造の時代でした」をもっと掘り下げて知りたかった。

・具体的なムーブメントの特徴や、それに関わる人...それ自体を情報的に知りたいというよりは、文脈を観たい。つながりと流れで捉えたい。

-各々が垂直軸(時間・歴史)、水平軸(地理)の両面からどのような関連があって、そもそもそれらはどのように世界や社会の影響を受けて成立したのか。

-政治経済・自然科学・科学技術・産業・宗教など他の分野との連動があるのか。

-20世紀と19世紀まででどのような抜本的な世界の様相の変化があり、その中で美術というのはどのような軌跡を辿っているのか。

体系的に俯瞰・概観し、大きなうねりや流れとして、20世紀美術のダイナミズムを捉えたいと思った。そこからまた個々のムーブメントやアーティストに戻って確認していくような学びをこの先採り入れたい。

・あらためて思ったのは日本で「美術史」と言ったときに、(西洋)が隠れている。あくまでもメインストリームであったヨーロッパとアメリカ、そしてその影響を受けた日本の美術の歴史しか言っていないということ。これは常に念頭に置きたい。これはこちらの番組でも話したことだけれども。

・同じ事項を美術史の軸で切ることもできるし、民族史や文化人類学としても切ることができるように、スケールを自在に持ちながら、調べながら鑑賞を楽しんでいきたい。

・20世紀美術史を語るための、「急速な近代化の中の美術」を語れるキーワードがあるのではないかと考えた。例えば狭いところでいえば、19世紀後半の印象派であれば、「写真、チューブ入り絵の具、蒸気機関車」というような。20世紀を語る上で絶対に外せないものが「戦争」だろう。それから「通信」「宇宙」「映像」。他に何があるだろうか。

......などなど考えてきたところで、この書評を見つけました。

そうだ、わたしが知りたかったのはまさにこういうことだった!!と解り、歓喜しました。

自分の関心にスマッシュヒットする文献や資料が見つけられたときの興奮といったら、他に代え難いものがあります。読んだのは書評だけで書籍の中身は読んでいないけれど、さっそく図書館に予約を入れました。

他にも、例えばこういうものによって20世紀の100年を感じてみることもできます。

手元にある美術や世界史関連の参考書も、もう一度読み返してみています。

一度自分の中に問いを立てたから、ここからまた体系の枝が伸びていきそうです。

▲西洋美術史を鑑賞するときは必ず目を通す一冊

▲2つめの現代アートの本の中に20世紀美術を概観した項目が4ページほどあり、わかりやすかった。

▲チャート美術史は、図解で理解したい人におすすめ。各ムーブメントの関連がわかりやすい。また、ムーブメントの特徴も視覚的にとらえやすい。字数が少ないので端的に吸収できる。

▲世界史の図録は、当時の世界や社会情勢と芸術の関係を常に触れてくれている。

▲西谷修さんの著書は10ページ読んだだけで、その濃さに慄いてしまう。じっくり読みたい。わたしの好きな100分de名著のゲストの先生でもあったし、今年観た映画『太陽の塔』でも登場されていた。

探しているうちにこんなページも見つけたり。

講演会をきっかけに、これまでとこれからが一気につながりました。

またこの過程をホームページの記事で言語化しました。

講演会のおまけとして、『子どもへのまなざし』展の無料招待券をいただいたので、その足で東京都美術館に行ってみました。

土曜日で夜間開館。しかもコートールド美術館展も開催中。

空いているようだったけれど、それを尻目に(ゼータクだ...!)『子どもへのまなざし』展だけを観ました。

同時代性ということで言えば、まさにこれらは現代アートなのだな、と思いながら観ていました。

同時代の作家の作品を観るのは好きです。今生きている人の、最新の言葉や表現に会うことができるから。そこに同じ時代を生きている、生きてきた人同士の共感があるから。

もし対面で会えることがあれば、個人対個人として、直接聞いてみることだってできる。その可能性があるというのは、うれしいことです。

過去の巨匠の作品を観るのとはまた違う感覚があります。

それゆえに、この前で、鑑賞者同士が感想を語る、対話の場をひらくことができたら、どんなにか豊かなことだろうと思いました。

知識や見所や見方を教わる一方ではなく、ファシリテーターに全体重を預けて一対一のやり取りで進むのではなく、フラットに全員の持ち寄りで成立する鑑賞対話の場。

パーソナルな情感の表現が観て取れる作品が多かったので、話やすかろうとも思います。

同時開催の松本力の「記しを憶う」もよかったです。

ほの暗い展示室で、椅子に腰を下ろしてヘッドホンから流れるVOQの音楽を聴きながら、アニメーション映像を観ている時間。

たゆたう感覚...気持ちよかったです。

もともと東京都美術館のABCギャラリーは、建築空間が好きなので、何をやっていても観に行きたい気持ちでいます。吹き抜けの広々した感じと、まさに日本のかまぼこ型のヴォールト(天井)とそれと同じカーブを描く回廊のアーチ。

映画、本、舞台、展覧会...等、

鑑賞対話ファシリテーションのお仕事を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

Information

鑑賞対話ファシリテーション(グループ・団体向け)

・表現物の価値を広めたい、共有したい、遺したい業界団体、

教育や啓発を促したい、活動テーマをお持ちのNPO団体からのご依頼で、表現物の鑑賞対話の場を企画・設計・進行します。

・鑑賞会、上映会、読書会、勉強会などのイベントやワークショップにより、作品や題材を元に、鑑賞者同士が対話を通して学ぶ場をつくります。https://seikofunanokawa.com/service-menu/kansho-taiwa-facilitation/

場づくりコンサルティング(個人セッション)

・読書会、学ぶ会、上映会、シェア会、愛好会...などのイベントや講座。

・企画・設計・進行・宣伝のご相談のります。

・Zoom または 東京都内で対面

・30分¥5,500、60分 ¥11,000(税込)

・募集文の添削やフィードバック、ふりかえりの壁打ち相手にもどうぞ。https://seikofunanokawa.com/service-menu/badukuri-consulting/

場を体験したい方、募集中のイベントへどうぞ

▼2019年12月22日(土) 2019冬至のコラージュの会

https://collage2019toji.peatix.com/ (練馬)▼2019年12月27日(金) 映画『ディリリとパリの時間旅行』でゆるっと話そう

http://chupki.jpn.org/archives/4982 (田端)▼2020年1月8日(水) 爽やかな集中感 競技かるた体験会

https://coubic.com/uminoie/174356 (横浜)