念願の国立歴史民俗博物館に行ってきた。

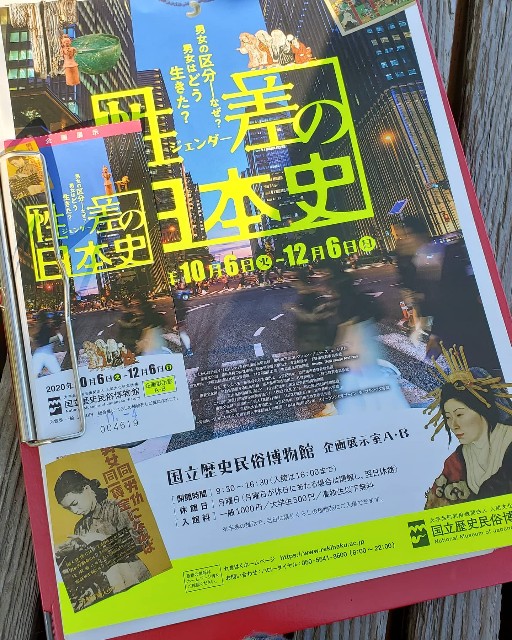

『性差(ジェンダー)の日本史』展を観るため。

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html

西の国立民族学博物館はよく行っているが、東の国立歴史民俗博物館は初めてだった。違いもあまりよく分かっていなかった。

西のほうは世界各地の民族の文化風習の展示、東のほうは日本の歴史と文化、地域の文化の掘り下げ、と理解。

歴史の中の性差を

・政治

・仕事とくらし

・性

という3つのテーマで分け、それぞれを物を通じて語らせ、起こりと変遷を明らかにする。

そして、この延長上にあるわたしたちに、今からどのように社会をつくってゆくことができるかという問いを投げかけ、考えを深める手がかりを与えてくれている。

画期的で意欲的な企画展示。特に売買春について、公の機関が、これほど正面切って明らかにし、掘り下げたものは、見たことがない。

正直なところ、展示を鑑賞しながら、自分の内に強い痛みを感じた。

公式ホームページで村木厚子さんが動画の中でも話されていたが、古代では政治でも暮らしでも男女の役割はなく、対等であったものが、律令制、幕藩体制、明治維新と、制度を入れるごとに女性が排除されていくのがありありとわかる。

史料に残さない、あるいは男性の名義で出されているため、「いたのにいない」「していたのにしていなかったこと」にされている。

名を残っている人は、母性か、ファム・ファタル(汚名も含め)か、制度の役に立つ範囲の才能としてではなかったか(異例のこととして)。

働く人としてでなく、表現者ではなく、性的な眼差しで、鑑賞する対象として扱われてきたことも、現在も広告の表象の問題としてつながっている。

往路の車中で読んでいた本、『夢を描く女性たち イラスト偉人伝』が示しているように、女性自身の人権や、男性との対等性を表すものは時代が下るにつれて、強制的に、時に巧妙なやり方で、ことごとく奪われていく過程。

売買春のところは特に辛く、幕府の公娼制度、軍部の慰安所としての遊郭で、必死に命をつないでいた女性たちがいて、それが「自売」とされて、問題が伏され続けていた実態。いや、これは今も続いている人権問題。

血みどろの凄惨さより、もっとじわじわくる。

それが排除。蔑視、偏見。

ぐったり。

それでも、幾多の人々が立ち上がり、変えてきたからこそ、今があるとも思う。今困難なのは、このような歴史があったからだとわかる。変えられる。道のりは長いかもしれないが、変えられる。劇的に変わってきている。

今起こっていることと、これからどうしたらいいかを学び議論するだけでは、抜け落ちるものがある。与件としないことが重要なのだ。それは何か、誰かの思惑によって作られている可能性がある。

今起こっていることには、必ず過去のなんらかの経緯が関係している。それを見に行くことも、これからを考える上での前向きな行動だ。欠かせない態度だ。何度も記録や物品を調べ、今を生きる人の目で、多様なテーマや切り口やアプローチで解釈し続け、探究していく。歴史学者はそのためにいる。

こういう研究をコツコツとやってきてくださった研究者の方々にはほんとうに感謝。

世が変わってきたから、こうして一堂に会して陽の目を見ているのだと思う。

ただ知られていなかっただけで、ずっとあったもの。

歴史は終わったことではない。

過去だけではなく、今と未来を照らす。

それも性差(ジェンダー)といった大きなテーマは、ここ10〜20年ではぜんぜん足りない。100年でもまだまだ。今回のように古代まで遡ることで、ようやく明らかになるものがある。

わたしたちはどういう歴史の延長上に生きているかを知る。

どの対象、事象の、どんなイメージが歴史的に形成されてきたかを認識する。

行かれる方は、公式ホームページの企画展示の詳細ページで展示の流れを抑え、

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html

さらに村木厚子さんの動画(ぜひロングバージョンを!)を観て行かれると、よりスムーズに、より多く深く受け取れる。

効率というより、充実した体験のためという意味で。

図録は図版、パネル解説に、さらにコラムや解説を追加した充実の内容。

これで2,500円は安い。

また1階売店では、月刊『歴博』のバックナンバーのコーナーにジェンダー史研究の特集が2冊ある。全国各地の郷土歴史館や歴史博物館の図録のコーナーもあり圧巻。

常設展のほうはこれまた物量か凄まじく、部屋も広大なので、第1室から順番にじっくり観ていたのではとても一日では見きれない。ある程度関心あるテーマを優先して観るのをおすすめする。わたしは民俗学に関心があるので、ほんとう第4室をじっくり観ればよかった。

とにかく徹底的に複製、再現して見せる展示方針に脱帽。今はこんなことまでわかっているのか!と驚くことしきり。

とても広いので楽な服装で、足元はスニーカーがおすすめ。

▼企画展は写真NGなので、途中からは常設展のようす。

▼このテーマに関連する、わたしのおすすめ本

ようやく『主戦場』を観る意欲が湧いてきたが、もうどこでもやっていない!

▶︎追記◀︎

公式アカウントでも惜しみないシェアあり。

「古代の女性リーダーは、呪術専門?」という #ジェンダー展 チラシの問いの意味は――答えは、次の通りです。

— 性差(ジェンダー)の日本史 企画展示@歴博 日時予約~12/6 (@GenderHistoryJP) 2020年12月4日

参考:義江明子『つくられた卑弥呼』ちくま学芸文庫、2018 https://t.co/12TtQ6jL8b

同『日本古代の祭祀と女性』吉川弘文館、1996 https://t.co/0Q6MCXz2Aw pic.twitter.com/vSmztkE437