*冊子化を意図したため、いつもの記事と異なる体裁になっています。

はじめに

2019年11月のある日、ふと思い立って、浅草にある一葉記念館に行ってきた。

樋口一葉の人生と作品を紹介するミュージアムだ。

これまで鑑賞記録はブログやnoteで発信してきたが、今回はそれに加えて、調べ学習の楽しさも表現したいと思う。

ミュージアムは何がおもしろいのか、どう鑑賞すればいいのか、自分とどう関係がつくられるのか。いつもわたしがやっていることを一緒に体験してもらおうと思った。

それも、自分だけにわかるように書き散らすのではなく、なるべく読む人と一緒に楽しめるようなツアーのようなもの。同館を訪れたことがない人にも、訪れる予定がない人にも、楽しんでもらえたらうれしい。どこまでできるかわからないし、ほとんど独り言になるかもしれないけれど、制限ある文章の中で挑戦してみたい。

間違ったことを書いている可能性もあるし、他の資料を当たれば、また違うことがわかるだろう。まずは、今のわたしから見えている景色を固めてみて、その後に発展、展開することを期待したい。

※一葉の遍歴は、記念館の展示資料および記念館発行の『資料目録』をベースにしている。

____________________________________________

はじめに

一葉との出会い

五千円札の人

竜泉寺町と一葉記念館

祖父母の時代

父母の時代

樋口奈津

「女子に学問は必要ない」

当時の教育制度

歌塾「萩の舎(はぎのや」

きょうだいの人生

小説を書く決意

半井桃水との出会い

荒物屋の経営

奇跡の19ヶ月

企画展「樋口一葉と明治の文芸雑誌」

日記

歌

独自の文体

覆るイメージ

今回の鑑賞で得たこと

関連書籍紹介

チケット情報

おわりに

_____________________

一葉との出会い

高校時代、わたしは本好きの友だちと、《実は読んだことがなかった名作を読む》という小さなプロジェクトをやってみたことがあった。

国語の授業で使う資料集『国語便覧』に載っているたくさんの「文豪」。その「名作」から一冊を選んで、期限を区切ってそれぞれ読んできて、時間をとって感想を話す、という試みだ。今で言えば、読書会のようなもの。夏目漱石『こころ』、川端康成『雪国』、田山花袋『布団』などを読んだ記憶がある。

その中で、樋口一葉の『おおつごもり』を取り上げたことがあった。

一葉の代表作は、『たけくらべ』『おおつごもり』『にごりえ』が並べられていることが多い。国語の教科書には『たけくらべ』が掲載されていたので、次点の『おおつごもり』を読むことになった。

友だちと、いいねいいね、『たけくらべ』よりも好きかも、と盛んに言い合ったのを覚えている。

何がそんなに響いたのか。今掘り起こしてみると、文語体で書かれた物語の音読したくなる美しさ、登場人物の人柄や心の動きの繊細な表現、主人公の「強さ」、同時代の「文豪」の作品にはない独自の世界が広がり、といったあたりだったように思う。

あの感受性豊かな年齢で一度読んでおいてよかった、と今ふりかえって思う。

五千円札の人

樋口一葉は、2004年に五千円札の人になった。

日本で初めての女性の職業作家。

発行された当時、「実在が確かな女性が紙幣の肖像画になるのは初めて」という事実に仰天したのを覚えている。まだまだわたしはそういう時代を生きているのだ。

とはいえ、「一葉以前の女性の芸術家は?」と聞かれて、「誰でも知っている人」として浮かぶ人はいない。よくて葛飾応為?出雲阿国?白拍子や瞽女、民間の芸能者ならたくさんいるが、名が残っている人となれば、平安・鎌倉時代の歌人まで遡らなくてはならないだろうか。

鑑賞者として、文学や美術や音楽の歴史を紐解いていく中で、「女性と芸術」はわたしの大きな関心テーマになっていった。

そういえば五千円札は、もうすぐ代が変わって、次は津田梅子になる。なぜ五千円札なのだろう、とも思う。一万円札に女性が登場する日はいつだろうか。

一葉記念館のことを知ったのは、以前、わたしが仕事でかかわっていた文京区のまちづくりのワークショップでのこと。

一葉は本郷に一番長く暮らしていたのに、台東区に持って行かれてしまっている。

文京区にも樋口一葉記念館を作るべきだ!

という意見を出した方がいた。その方がとても憤慨されていたことも印象に残っている。そのおかげで、樋口一葉は台東区と文京区に縁のある人なのだと知った。

そして2019年の秋、台東区にある朝倉彫塑館を訪れた時、同じ区内にある樋口一葉記念館のチラシをラックに見つけた。いつか行ってみたいと思っていた記念館だ。

今がタイミングなのかもしれない。よし、行ってみよう、と決めた。

竜泉寺町と一葉記念館

樋口一葉は、1893年(明治26年)7月から、家族と共に浅草の竜泉寺町に移り住み、荒物駄菓子屋を営んだ。しかし商いはうまくいかず、9ヵ月後に再び本郷に転居する。

竜泉寺町に暮らした期間は短かったが、代表作の「たけくらべ」が、このまちでの体験を元に書かれているゆかりの地ということで、地元の有志の協力を得て、昭和36年(1961年)に記念館が立つ。老朽化のため、平成18年(2006年)建て直して再び開館、今に至る。

▼記念館近くの通りに旧居跡の碑がある。

わたしが訪ねた日は、たまたま記念館の近くにある大鷲(おおとり)神社の酉の市、〈一の酉〉の日で、あたりはたいへんな賑わいだった。一葉が生きた頃もこんなふうだったのだろうかと想像しながら、吉原という土地の引力も感じながら歩いた。

台東区立一葉記念館 http://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/

一葉はたった24年の生涯。作品は短編が4,5編だと思っていたし、貧しさの中で亡くなっていったともいうし、それほど多くの資料はあるまい、きっとこじんまりした館なんだろうな、1時間もあれば足りるかしら、このあとの予定には余裕で間に合いそう......などと想定しながら入館したら、とんでもなかった。

ものすごい物量とテキスト量。

さすが近代の人は資料が残っているということなのか、伝えようとした人がいたのか。なんだかわからないが、とにかく資料がずいぶんと充実していることにまず驚いた。

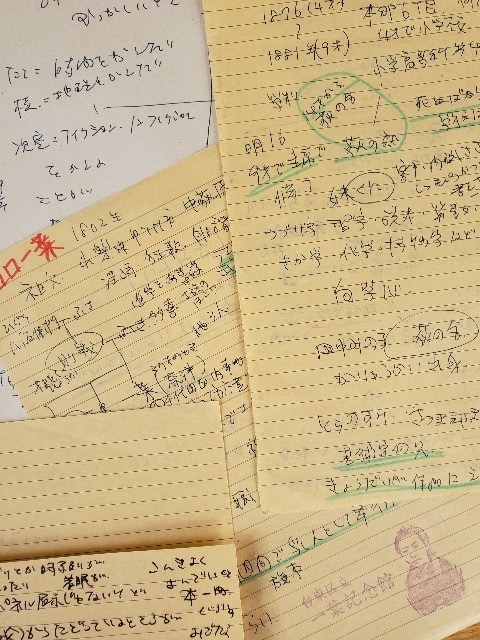

解説を全部読もうとしたが、これは無理と早々にあきらめ、図録を買うことにして、途

中からは要点と関心部分だけ抑え、メモを取りながら観た。

文中の括弧の中に、わたしが観ながら頭の中で考えていることの一部を出してみた。

祖父母の時代

順路通りに進むと、1階エントランスの展示は、一葉のルーツを辿るところからはじまる。そこまで遡る?と一瞬驚くけれど、あとあとになって、この前振りが大事だったことに気づく。どのような家族の物語があったのか、時代の背景があったのかということが、一葉を知る上でも、表現活動や作品を鑑賞する上でも、この館を楽しむ上でも、鍵になる。これは、他の文学館や記念館を訪れる時にも活かせそう。

祖父・樋口八佐衛門は畑作を本業とする百姓だったが、村の人々のリーダー的存在であり、漢詩、狂歌、俳諧を嗜む、粋な人物でもあった。

(狂歌って何?と思い、あとで調べた)

狂歌で有名なものに、

田沼政治を皮肉った

白河の清きに魚のすみかねて もとの濁りの田沼こひしき

黒船来航の騒動を揶揄した

泰平の眠りを覚ます上喜撰 たつた四杯で夜も眠れず

などがある。ああ、これ日本史で習ったっけ。

後日、図書館でこんな本も見つけた。化物限定でこれだけ歌が載っているのもおもしろい。

父母の時代

江戸中期、都市文化や武士文化への憧れから、農業を捨てて江戸へ出て、士族(武士)の身分を得ようとする農民が増えた。(希望すれば農民から武士に身分を変えられたのか!)

八佐衛門とふさの息子・則義もまたそのような一人。親の同意は完全には得られなかったが、父の蔵書を売り払って資金を工面し、恋仲の多喜と江戸へ駆け落ちする。その時、多喜のお腹には長女・ふじがいた。(なんとドラマティックなスタート! )

則義は、先に江戸へ出ていた3歳上の友人を頼り、さまざまな職を転々とした後に、八丁堀の南町奉行所の同心となる。つまり憧れの武士の身分だ。

多喜は、ふじの出産後1週間で乳人として旗本屋敷に奉公に出る、という経験もする。(1週間で奉公って。産褥期の1ヶ月は養生しないとだめー!)

ふじは里子に出され、7歳まで育てられた。

ほどなくして明治維新を迎え、父・則義は東京府庁(今の東京都庁)に職を得る。

江戸から明治初期にかけての流れがいつもあやふやなので、いつもお世話になっている山川の日本史図録であとで確認した。

江戸時代は1867年に大政奉還があり、1868年に江戸城を明け渡して終わる。

ふじが生まれた1857年は、元号は安政。安政の大獄は翌年の1858年。

1853年ペリーの浦賀来航と1860年桜田門外の変のちょうどあいだの時期にあたる。

元号としては、安政(7年間)のあとに、万延(2年間)、文久(4年間)、元治(2年間)、慶応(4年間)となって、明治に入る。

元号を一覧してみると、この間、ほぼ孝明天皇がカバーしている。つまり、天皇が変わったから元号が変わる(践祚・こうし)わけではない、ということにも気づく。明治以前はいろんな理由で元号が変わっていた。今の慣習が「ずっと」続いてきたわけではない、ということをあらためて知る。

樋口奈津

長女・ふじの5年後に長男・仙太郎、2年後次男・虎之助が生まれ、その後、元号が変わって明治5年(1872年)に次女・一葉が千代田区内幸町で生まれた。虎之助と一葉のあいだに三男・大作も生まれたが、間も無く亡くなっているらしい。

一葉の本名は奈津。

後年、夏子と名乗ることもあった。(自分の好きな名前をつけて、場や時期によって好きに変えていくって、自由でいい)

父・則義42歳、母・多喜38歳。

父が東京府庁に勤めていたので幼年時代は裕福だった。妹のくにが生まれる。

文京区本郷に家を購入し、一葉が4歳から9歳まで暮らし、小学校に通う。

一葉は、9歳で小学校を主席で卒業するほど優秀で、台東区下谷御徒町に転居後は、私立学校にも通っていた。本郷に引っ越した年末に父が職を失う。父はその後、何をしていたか図録の年表にないが、4年後に警視庁に勤めていた模様。(一葉は、市民からたまたまポッと出た才女ではなく、ものすごく身分がよかったわけでもないが、常に学芸に近い家庭環境にあったということがわかる)

「女子に学問は必要ない」

しかし、11歳の時に母・多喜の猛反対に遭い、学校を退学させられてしまう。反対の理由は「女子に学問は必要ない。武士の家の女たるもの家を守らなくてどうする」ということだったらしい。

一葉自身、とても辛い経験だったようで、その悲しみを詠った和歌がある。

死ぬばかり悲しがりしかど学校は止になりけり

(「貧困のために学業を諦めた」という資料も読んだことがあったが、そうではなかった。母は何を思ってそこまでの反対をしたのか。時代背景と母娘の複雑な関係も見える)

しかし、父・則義は、母・多喜とは違って一葉の向学心に理解を示し、同僚に和歌の通信教育を受けさせ、その後知人の紹介で歌塾「萩の舎」に通わせる。一葉が14歳のときに入塾する。(学ばせたかったならば退学を止めてあげればよかったのにと思うけれど、妻に対しても、当時の常識に対しても、抗うことができなかったのか。しかもこの反対、現代日本でもあるところにはある......。)

当時の教育制度

そういえば、この時代の教育制度ってどんなものだったんだろう?とふと疑問が湧いたので、後日、国際子ども図書館の2Fに行ってみた。(国際子ども図書館については、以前noteの音声配信で話したこともある、わたしの大好きな図書館)

こちらの『図説 教育の歴史』が、カラーでとてもわかりやすかった。

こちらの本によれば、一葉が生まれた明治5年(1872)年、明治新政府によって「学制」が発布される。日本ではじめての近代的な学校制度に関する基本法令。それ以前に「学校」はなく、寺子屋や私塾が学びの場だった。

学制は、日本中に小学校を設置し、国民全員が学校に通うようにと規定した。この頃は、尋常小学校に6歳で入学し、下等4年、上等4年通い、14歳で卒業することになっていた。ただ、必ずしも規定通りに行われなかったようだ。当時の一般の国民の生活からかけ離れた教育内容で、市民からの反発があったとある。

その後の法令の公布や改定、時代の変遷と共に、大正元年(1912年)には男子98.6%、女子97.6%の小学校就学率となっている。

大正8年(1919年)には中等教育以上の改革と拡充が行われ、良妻賢母教育に力を入れるため、女子の高等教育も次第にひらかれていき、大正14年(1925年)には女子高等学校794校となっている。

とはいえ、明治8年(一葉3歳)ごろの就学率は、男子40%、女子15%という状況。道はゼロではなかったとはいえ、まだまだ上の世代や社会の理解がなかったというのも、やむをえなかったのだろう。

明治19年に新学校令が公布。小学教育義務性が強化され、女子教育の機運が高まってきた頃、父は一葉をなんとか復学させようと思い立ち、学校を訪ねるが、入学可能な年齢(14歳)を超えているため無理、となり仕方なく断念。一葉が小学校時代に和歌を教わっていたことから、歌塾へ行かせることとなったらしい。

なるほど、そういう背景があったのか。

歌塾「萩の舎(はぎのや)」

文京区春日にあった私塾で、中島歌子という歌人が主宰し、和歌、書、古典文学を教えていた。作歌や添削を「稽古」する塾。出入りしていた門人は、華族の子女や富商やや知識人。最盛期には千人も出入りがあったという。(「歌塾」というのは当時あった一般的なものなのか、萩の舎が特殊なのか)

中島歌子は今で言う起業家。21歳で未亡人となったため、自分の学びで生業をつくっていった女性。一葉と歌子との関係は、途中からは不穏だったようだが、内弟子に入ったり、助教授を担ったり、歌子が「一葉を自分の後継者に」と考えた時期もあったようだ。

ここでの学びと、友人たちとの出会いが、のちの小説家樋口一葉を生む。友人たちと交流し、切磋琢磨しながら、歌や書の稽古に励んでいた。(人生がバーっとひらけていく感じが展示物からも伝わり、わくわくする)

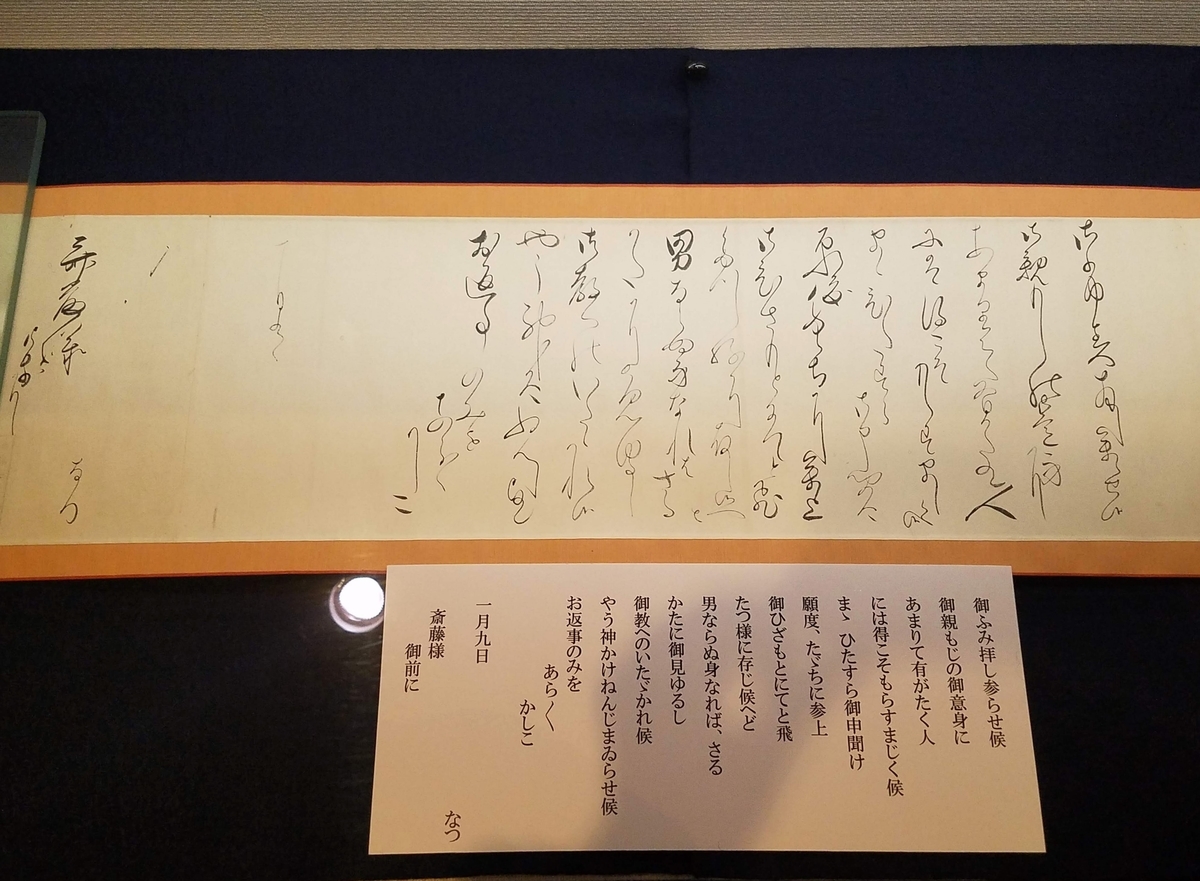

▼数ある展示作品の中でも、一葉の直筆の書はとても美しい。(読めないけれど)一葉は、萩の舎で千蔭(ちかげ)流という流派の書を学んでいた。

そうか、書にも「流派」があるんですね!と、ここでまた知る。(知らないことばかり)

とある。藤原行成「三蹟」の一人で、清少納言の友人だった人。恋人説もある。返歌で清少納言が「夜をこめて」を送った人だ。

現在の書の世界では、「流派」というよりも「会派」と呼ぶそう。なるほど。

きょうだいの人生

祖父母、父母に続き、きょうだいの人生についても丁寧な解説がある。

長女・ふじ:親が決めた相手と15歳で結婚したが、1年たらずで離縁し、樋口家に戻る。その後家族が本郷に移り住んだあとに再婚。一男をもうけたが、一葉死去の2年後に42歳で亡くなる。(樋口家の年譜にあまり登場がないのは、樋口家の女性たちと生き方が違うゆえの疎外感からか?)

(と、ここで、先日、中島敦展に行ったときに、"実母は敦が小さい頃に離婚した"とあったので、明治期の離婚ってどんなシステムだったんだろう?と気になっていたことを思い出し、この本を読んでみた。

『明治の結婚 明治の離婚』日本における家族史。おもしろかったので、同じ著者の大正、昭和(前期・後期)も購入した。この知識があると読み解けることが増える。)

長男・泉太郎:父の意向で漢学を学び、家督を相続した。法律大学を卒業し大蔵省に勤務したが身体が弱く、23歳で亡くなる。

次男・虎之助:分籍して他家に預けられる。薩摩焼の職人に徒弟奉公し、絵付師として独立する。一葉に送られた虎之助の作品が展示されている。陶器画工の男を主人公にした「うもれ木」は虎之助を一部モデルにしている。父の死後、一時的に母、一葉、くにが虎之助宅に身を寄せるが、士族肌の母とは対立が絶えなかった。60歳で死去。

三女・くに:一葉の2つ下の妹。一葉と違い、小学校のあとに女子学校にも通っている。和裁の技術で内職をして一家を支え、家事を担って一葉の執筆活動を後押しした。一葉はくにに書を教えたり、くにの内職姿を小説モデルに取り入れた。一葉の直筆の日記や作品の草稿などは、くにが保管した。

▼一葉(右)と妹・くに(左)

この写真は初めて見た。貧しさから袖の短いまま着ている羽織りを隠すように、手を引っ込めている一葉。

(ああ、こういう人でもあったのか、と思った。あまりにも強いイメージが固定化されすぎている。ほぼ、五千円札のあの顔。

もっと「生きていた人」としての彼女について知りたい、と強く思った。)

(家族7人それぞれの人生が、互いに影響を与えつつもまったく個別で、しかも時代の7つの面を写し出している点が興味深い。

樋口一葉という有名人が照らされたために見えてきた、その周りも照らされ、芸術的、社会的な功績とはまた別の、時代を読むためのヒントを与えてくれている。

里子に出されたり、一時的に預けられたり、養子になったり、離別したり、親戚と結婚したり、血縁ではない者と暮らしたり、ということが、今よりずっと当たり前にあった時代。家族関係を読み解くには、今の時代の感覚から離れて、この頃の「家族」や住宅事情や職業について、わたしにもう少し知識が必要。

病や障害や経済的事情のために、大人になるまで生きられない人もたくさんいた、ということも、明治〜大正〜昭和の時期を見ていると知る。)

小説を書く決意

一葉が15歳のときに長男・泉太郎が亡くなる。ここで父・則義は、自分は後見人となって、次女の一葉に家督を相続させる。当時は50歳を過ぎたら「隠居」。次男・虎之助は分籍しており、長女・ふじは再婚しているため、一葉しかいなかった。(家督を継ぐのは基本は男性で、年功序列だが、イレギュラーで4番目で女性の一葉に回ってきた。樋口家に婿入りをさせることも考えての指名であったと思われる)

則義は、6年勤めた警視庁を退職して、翌年、東京荷馬車運輸請負組合の設立準備に参画。つまり事業を興したが、内部でトラブルが発生し、あえなく潰れる。

一葉17歳にして、一家の大黒柱となり、母と妹を養うことになる。その後まもなく父が病で亡くなる。このことにより、許婚にと期待されていた男性2人も去ってしまう。(ここがもうやりきれない......)

その前年に、「萩の舎」の姉弟子だった田邊花圃が小説を出版し、多額の原稿料を手にした話を聞いて奮い立ち、小説の断片を書き始める。

家族を本郷菊坂町の家に住まわせ、自分は萩の舎で住み込みの内弟子をしながら、和服の仕立てや洗張(あらいはり)、蝉表(せみおもて)作りの内職をして生計を立てた。

洗張(あらいはり)とは着物の洗濯。蝉表とは、夏に履く雪駄の本体で、籐で編むので籐表とも言う。

半井桃水との出会い

一葉19歳。一家を養っていくために、小説家になることを本格的に決意する。ただ、小説を書いても、どのように発表すればいいか、わからなかった。

妹くにの友人、野々宮起久の助言で、『東京朝日新聞』の小説および雑報担当記者の半井桃水(なからい・とうすい)を教えられる。半井に連絡して家を訪ね、小説の指導を乞う。

桃水の提案で筆名「一葉」を使いはじめたり、桃水の立ち上げた小説雑誌に作品を別名で発表するが当たらず、そのうちに先に売れた田邊花圃の紹介で、雑誌に連載が可能になる。そこから少しずつ寄稿の声がかかる。

この時期、半井との恋愛関係を噂され、師弟関係を解消することを決意する。

(半井桃水(名前はかなりカッコいい)は、表現者としてそれほど評価されてはいなかった。その仕事で歴史に名は残さなかった。一葉は指導してもらっているはずなのに、なかなか芽が出ない。もっと大衆的になどと言われて、自分の表現したいものではない、と納得がいかない部分もある。

それでいて恋愛感情があるので、苦しい。若い歌手や芸術家がデビューするのに、出会ったプロデューサーがいまいちだったという感じか?

桃水と別れてから、本格的な小説家としてのステージがはじまり、小説に深みが出たのだとしたら、よきジャンプ台となったのかもしれない。

師弟関係は解消しても、一葉から借金の申し入れなどをしていたようで、ここの心境はどのようなものだったのだろうか。)

荒物屋を経営

一葉21歳。小説執筆がうまく進まず、収入が途絶える。

家族と相談して実業につくことを決め、下谷龍泉寺町(現:台東区竜泉)へ転居し、荒物屋を開店。生活雑貨や駄菓子を売る。一葉が仕入れに行き、くにが店番をする役割分担。忙しい日々の中で、多くのことを見聞きし、吸収し、作品に反映させていった。

▼写真中、左上のほうに小さな白いプレートが立っている樋口家の住宅兼商店。

一葉22歳。店の向かいに同業者が開店して客が取られたり、田邊花圃が萩の舎門下生と共同で歌門を開くと決めたり(つまり萩の舎から脱退・独立)、知人に金の無心を断られるなど、辛い出来事が重なる。

思い余って新聞広告で目にした、相場師(投資家)・易学家の久佐賀義孝を訪ね、相場師になりたいと申し出るが向いていないと断られ、文学の世界に戻ることを勧められる。

一葉は荒物屋を閉店して、やはり筆一本でやっていく決意をする。

同人誌『文學界』に「花ごもり」が掲載される。再び本郷に転居。

この年は1894年、つまり日清戦争の開始。物資の不足やインフレが起こる。この影響で一葉の生活はますます困窮する。友人、家族、知人など多数に借金の申し入れをするが、失敗に終わる。『文學界』「大つごもり」に掲載。

(わたしが高校生のときに読んだ物語は、こういう中で書かれていたのか......)

奇跡の19ヵ月

一葉23歳。亡くなるまでの19ヵ月間の、怒涛の執筆活動がはじまる。「たけくらべ」「十三夜」「にごりえ」はこの時期に書かれた。出版社や編集者や作家たちから、次々に執筆依頼が舞い込む。(マネージャーやプロダクションなどがないので、セルフマネージメント?)

しかし、24歳の春から結核に罹る。執筆の過労から悪化。7月を最後に日記が途絶える。8月の診察で「絶望」との診断下る。

11月23日に永眠。

その後発刊された小説雑誌や文芸雑誌には、追悼文が多数掲載される。

(.......ふう......すごい人生。短いけれども、つぶさに追ってゆくと、ほんとうに濃い。

ほんの24年間。されど24年間。生ききったのだ。

解説パネルや、直筆原稿、書簡、遺品、写真、ジオラマなどで、じっくりと展示されていく。いろんな個人ミュージアムも見てきたが、ここまでの量と濃度で迫ってくる館は、中々ない。)

しかも、まだある。

企画展に続くのだ。

▼館内にはエレベーターありますが、階段がカッコいいので歩いてみた。

企画展「樋口一葉と明治の文芸雑誌」

このとき開催されていたのは、一葉の作品が掲載された実際の雑誌を紹介する企画展。

3階のフロア半分を使っての展示。

・当時の人々が文芸雑誌という最先端のメディアに寄せる情熱があふれていた。

・作家たちの追悼文が掲載された雑誌からは死を惜しむ声がリアルに感じられた。

この二つが実に印象的だった。

物、物質の力を感じた。

当時の人々の情熱と共に、展示された方の情熱もうかがえる。

日記

一葉は小説以外にも、日記と和歌を大量に遺している。15歳の1月15日から日記をつけはじめ、間は途切れつつも、亡くなる4ヵ月前まで書いていた。

一葉についてのこれほど詳細な史実がわかるのも、この日記が残っているからだそう。そう考えると、わかりすぎてしまうというのもまた怖い。日記を残すというのも考えものか?

いや、日記にタイトルをつけていたぐらいだし、萩の舎で王朝文学を学んでいた一葉だから、日記文学というジャンルに挑戦していたのかもしれない?

ああでも、妹のくにによれば、「日記は焼いておくれ」と言い遺したともいうから、公開することは考えていなかったのか。

あまりにも有名になると、作品だけではなく、人生も鑑賞されていく。明治、大正、昭和ぐらいだと、遺族や子孫や関係者もいらっしゃったりするものだから、どこまで知っていいのか。死後125年経っている人ではあるけれども。

和歌

一葉は、途中から小説家に転向したためか、歌人にカウントされていないようが、萩の舎での歌会なども含め、亡くなるまでに約7,000首を詠んだという。

もしかすると、これらは発表用の作品だけでなく、日々の鍛錬という意味合いもあったのではないかと思う。マラソン選手が毎日走るトレーニングをするように、毎日書き、毎日詠むということをしていたのではないか。それでも本格的に歌を学びはじめた14歳から、亡くなる24歳の10年間に遺したものとしては、やはり圧倒的な量ではある。

努力の人でもあり、才能に恵まれた人でもあったと思う。世が世ならと思う。せめて、彼女が望んだ高等教育が受けられていれば、また違う人生だったろうか。

その時代の人がどんなことを考えていたかは、文字で残っていないとわからない。

女性が社会の政治、経済、科学技術、文化、、あらゆる表舞台から排除されていた時代。多くの女の人の思いは、どのように残っているのだろうか。

一葉の6歳下に与謝野晶子がいる。彼女はどんなふうにこの時代を見ていたのだろう。一葉とはまた違う風景であるはず。

こちらの本は、倉沢寿子さんという歌人が、一葉の人生の出来事に触れながら、一葉の詠んだ和歌を紹介している。一葉の日記や、王朝文学、特に源氏物語を引きながらの解説は共感しやすい。「古臭い」とまで言われてしまっていた歌も、この本では、一つひとつ、愛をもって紹介してくれている。

独自の文体

記念館のショップで『ちくま日本文学 樋口一葉』を買い求めた。

青空文庫に掲載されているのも知っているが、やはり紙の本で縦書きで読みたい。

一葉の文章は、今の時代の人が読むには、少々気合がいる。なぜなら、樋口一葉の文体は、擬古文と言って、平安時代の和歌や仮名文に倣って書いた文章。平安時代の紫式部と似た文体。

同時代の作家たちが、外国文学の翻訳などを元に、言文一致の文学を普及させ、多くの小説が口語で書かれるようになった時代に、萩の舎で、平安時代の文学を学び、和歌を日常的に詠んでいたことがベースになり、このような文体になっている。

現実に生きる人間の生が淡々と語られる物語に、格調高い文体が加わって、独自の世界観が生まれている。(高校生のわたしが魅了されたのがこういう点)

内容をつかんだり、雰囲気を知るには、現代文、漫画、演劇などでも可能だけれど、やはり原文(を尊重した読みやすい文字表記)で味わうのもいい。

当時でもおそらく珍しかった樋口一葉の文体が支持されたのは、萩の舎をはじめとする上流階級の人たちの教養があったからだそう。

たまたま学生時代に古文や漢文を読むトレーニングをしたから、昔の作品が読めているだけで、何もしなければ、読めなくなっていくのだろう。年配の人だから読めるだろうという時代はもうとうに過ぎ去っている。

など考えていると、日本語の変遷、歴史についても関心がわいてきた。話し言葉、書き言葉、文芸の言葉はどのように変わっていったのか。

サッと探したところ、このあたりの本がおもしろそうだった。

覆るイメージ

こうしてじっくりと記念館を鑑賞し、後日あれこれ調べて、樋口一葉の人生に触れていくことで、次第にわたしの中の、「24年しか生きられず貧困の中亡くなった薄幸の作家」のイメージが消えていった。

代わりに立ち上がってくるのは、彼女の創作への情熱、現状を打破しようとする意思の強さ、生命力。

誰かの妻やイエの嫁になるのではなく、性を売るのでもなく、既存の職に就くのでもなく、誰かの手伝いをするのでもなく。自らが書く・表現することで立つ、食っていく。自分が好きで得意としてきたものを元手に、生業を興す。

「女が小説家?!」と言われる時代。萩の舎を通して出会った女たちからもずいぶん力をもらったに違いない。「あれが生業になるのなら!」と。たくましく生きていた女性たちがいたことと、排除されていた現実と、両方を見る。

当時の常識を覆してでも、小説家になる。「もうそれしかない、やはり自分がこれで生きていく他はない」という切実さ。彼女の生き様から、わたしは大きな勇気をもらう。

この先時代が移り変わっても、何度でも解釈し評価し直されてほしい人物だ。

強すぎる「薄幸の芸術家」のイメージも払拭したいが、もう一つ、「庇護の目線」も気になる。企画展示されていた当時の人々の評を読むときの、「若いね」「初々しいね」「がんばってるね」という扱い。

作品に対して、一人の芸術家として、尊敬もされていただろう。しかし、今では考えられないような「差」も必ずあったはず。希少な存在としてだけ扱ってほしくない。一葉の立場は、引き裂かれるような思いをわたしに思い起こさせる。

「女性の書いた小説という目新しさに世間は狂騒しているだけで」というようなことを、一葉自身も日記に書いていた。多くの著名な文人たちと交流を持ち、影響を受けたり与えたりしながらも、彼女が感じていた違和感や限界があったのだろうか。

それはどのようなものだったのか。

今回の鑑賞で得たこと

わたしが樋口一葉について、こんなに熱中して調べ物をしてしまったのはなぜか。

理由がいくつかあると思う。

明治時代を解する

樋口一葉の家族、一葉が関わったさまざまな人物と人間関係、関心分野、商い、健康、居住地(14回も引っ越している!)、衣食住......など、一葉という人物を一つひとつ追っていると、自然と明治という時代が見えてくる。

この時代に成立した学制、四民平等、戸籍法、刑法の制定などが、現代社会に与えている影響が大きい。「伝統」などと言っても、明治がはじまりだったということも多い。「たかだか150年程度」という事実を思い出すときに、樋口一葉がきっかけになってくれる。

一葉は、分岐して調べたくなるようなピースをたくさん持っている。時間を超えて様々なテーマに橋を架けていってくれる、現代とのハブ(結節点)のような存在だと思う。

女性

男性を通して見る女性の人生やファッションやライフスタイルではなく、女性自身が語り、自分のものとして表現している。貴重な証言だ。

仕事もし、家のこともしている人、生活者。買い物、料理、後片付け、掃除・片付け、洗濯、裁縫をする人。自分で自分の生活のことを作っている人から見える世界。

女性という理由だけで担わされていた役割であったが、同時代の男性の作家にはない表現を生み出しているのではないか。

わかっていることが非常に多い

日本ではじめての女性職業作家という希少さや、その作品の独自性からか、多くの人が研究しているため、資料が多い。調べれば調べるほど、詳細がわかってくるのがおもしろい。もっと知りたくなる。

ジェンダーギャップ

一葉が亡くなってから125年も経っている今も、この社会には女性にとっての「壁」や「天井」がある。ジェンダーギャップ指数が153カ国中121位という国に生きるわたしとしては、やはりここに注目したい。

樋口一葉が明治期の風景を見せてくれていたことをおもしろいと思うと同時に、明治期に強化された《男は公的で社会的、女は私的で家族的》の檻を苦しく思う。

自らの営みや働きかけによって、日々小さく変容させて、次世代に手渡していきたいとあらためて思う。

東京の話

江戸、明治の話は、関西に暮らしていたときはどこか遠い国の話だったが、地名を聞いてすぐに思い当たれる今は、個人的にとても身近に感じられている。

今回のわたしにとってはたまたま樋口一葉と東京が結びつくが、どの土地にあっても、歴史上の人物や物事だと思っていた人が、きっかけ次第で身近になる瞬間は、案外多いはずだ。それはミュージアムをきっかけに起こることがある。

関連書籍紹介

もっと知りたいときは、やはり図書館で資料を探すのが一番。

姉の力 樋口一葉 関礼子(ちくまライブラリー)

記念館を訪問後にわいたモヤモヤや知りたいテーマ

「女学校への入学が叶わなかったこと」

「当時、女性が家督を相続すること」

「女性が芸術で生きていくこと」

「女流や女史と呼ばれること」

などについて触れた本はないだろうか、と探して行き当たった本。

このブログ記事を書き上げてから読むと決めていたので、ようやく読める!

気軽な下町お散歩本みたいなものかと思いきや、樋口一葉研究の専門家が監修する、贅沢な講義だった。物語に出てくるまちや一葉が暮らしたまち並み、明治の社会、風習・風俗、一葉の人生に出てくる人々。家の間取りまで出てくるところが個人的にはグッとくる。

著者と一緒にゆかりの地を歩きながら、講義を「へぇ〜」と聞いている贅沢さがある。

2004年の発刊なので、紹介された中には、もう存在しないもの、変わってしまったものも多いかもしれない。それはそれで貴重な記録だろう。

一葉の文章は、文語体で句読点がないので、今の時代の人には読みづらい。かといって現代訳にしてしまうと、一葉が大切にしていた朗読の言葉の調べが失われる。

「原文の世界観を出すには、漫画を文語で描くしかない!」と新しいスタイルにチャレンジしている本。矢絣の千代紙風のカバーに若紫の栞。装丁にも愛を感じる。

チケット情報

●台東区の文化施設の5館共通入館券 おトク。

合計から900円引き、1年有効。巡ろうと思っていた方におすすめ。

●半券サービスあり。

●毎年11月23日、一葉の命日は「一葉祭」として、入館が無料。

おわりに

「今、樋口一葉がおもしろい!」あるいは「わたしはこんなふうにミュージアムを楽しんでいる!」ということを、ひたすら書いたようなものになった。

わたしにとってミュージアムは、わくわくできる学び場、遊び場。

よく耳にする言葉、日常の風景溶け込んでいる建物、学校で習った人物や出来事だけど、実はよく知らないこと、自分とどういう関係があるかわからないものに、ちょっと近づいてみると、思わぬ発見がある。

ミュージアムやライブラリーは知の宝庫。人や物や出来事と出会い直すためのヒントがたくさんある。昔の人とも遠くの人とも、ちょっとしたきっかけで親しくなれる。

今以外の時代を見る、ここ以外の場所を知る、本来は目に見えないものが形として見えるようになっている場所。

観る、知る、調べる、対話する、表現することで、人間はより自由に、心豊かになれる。

この長いツアーに最後までお付き合いくださった方、ありがとうございます。

__________________________________________________

舟之川聖子

鑑賞対話ファシリテーター

鑑賞を生きる力に。

共有したい・伝えたい・遺したいものがある人と、

一人ひとりの学びを促進する場をデザイン。

2021年1月 共著『きみがつくる きみがみつける 社会のトリセツ』刊行予定。