新宿K's Cinemaで上映中の台湾巨匠傑作選2021侯孝賢監督40周年記念 ホウ・シャオシェン大特集を追っている。

※内容に深く触れています。未見の方はご注意ください。

14本目は、侯孝賢監督『珈琲時光』2004年制作

英(仏?)語題:Café Lumière

あらすじ・概要:リンクを貼ろうと思ったけれど、映画本編から読み取りきれない設定情報が載っているので、控える。

この作品は、小津安二郎の生誕百年記念事業の一つとして制作された。

これまた、当初は観る予定ではなかったのだが、『侯孝賢と私の台湾ニューシネマ』を読んだり、特集上映に足繁く通っているうちに、観たくなってきた一本。

不思議な映画だ。

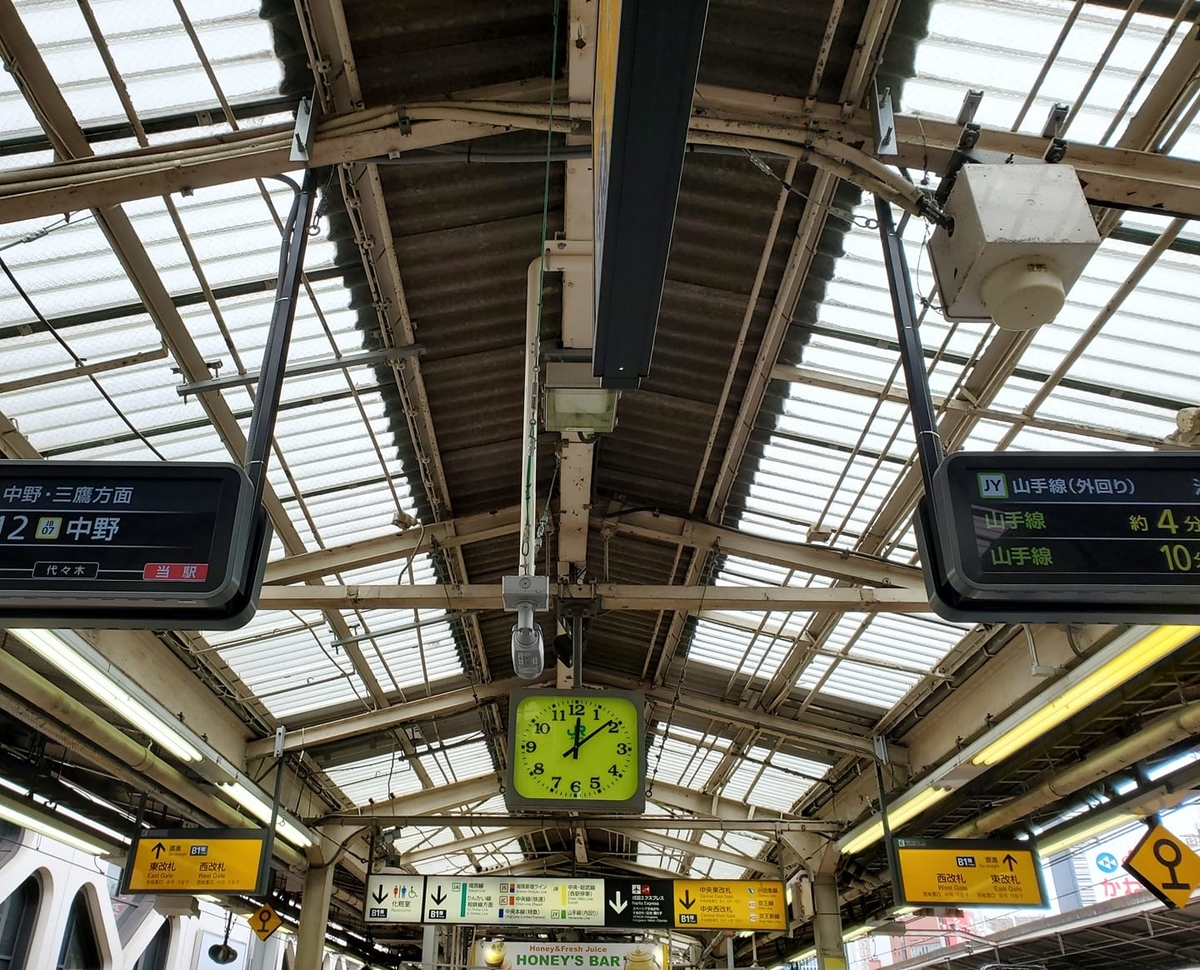

わたしが暮らす東京の、よく行くまちや、よく乗る電車が映っている。都電荒川線(まだ“さくらトラム”という名前のつく前)、開発される前の大塚駅や日暮里駅。神田古書店街、喫茶店。御茶ノ水付近で交差する総武線と中央線と丸ノ内線。市街地の雑踏……。

日本の監督が、日本のチームで撮った、生まれも育ちも日本の映画とは全然違う。

侯孝賢の目で東京を見るとこうなるのか。

もしわたしが東京で暮らしていなくて、何の思い入れもなかったら、どんなものを見るんだろうか。きっと、今感じているような特別さは薄いのだろうな。

大きく2つの人間関係がある。

1、古書店を営む肇と主人公の陽子。ポスタービジュアルにもなっている。

2、陽子とその父。

1、この映画はおそらく娘と父(父と娘?)を描いている。

侯の作品で父と娘が正面から描かれるのはおそらくはじめて。しゃべっているのは母とがほとんどだが、寡黙な父とのほうに、より特別な何かを感じる。そのうち、肇との会話の中で、母は産みの母ではないことがわかる。

父との関係。とても言いたげなのに何もしゃべらない父。その父との関係は、陽子と、というよりもそれを演じている一青窈自身のものにえてくる。

わたしは、一青窈が台湾にもルーツを持つ人であり、彼女の父親が台湾人で、若い頃、日本で学んでいたことや、4歳のときに亡くなっていることなどを知っている。知ってしまっているので、その背景を重ねながら観るのだが、これがしっくりとはまるのだ。邪魔にならない。劇映画なのだが、ドキュメンタリーのようなほんものさが出てくる。

陽子が仕事のためにリサーチしているのが、台湾出身の洪文也という音楽家。日本にいた時代の痕跡を探しているところも、一青窈自身に重なる。

彼女が探しているのは、一緒にいるのに語らない人、ここにいたのに会えない人。

この頃、彼女がすでに台湾にルーツがあることを公言していたかどうか確認していないが、この映画に出演したことが、彼女の核と輪郭をハッキリさせていったのではないか。そう思わせるような仕掛けが随所に置かれている。撮影と共に深堀されていく、一青窈自身のルーツ、生い立ちが、物語にリアリティを与えていくような。陽子の人物設定が、一青窈でないと成立しないようにできている、というべきか。この一連の水面下で同時進行している物語もまた映画っぽい。

2、もう一つの人間関係、肇と陽子の関係。

映画の宣伝としては、一青窈と浅野忠信の2大スターとして見せるほうが確かに目を引く。詳しいあらすじを読んでも、「肇が陽子に思いを寄せている」ということになっている。しかしわたしが観た感じでは、そのようなわかりやすい恋愛感情はあまり伝わってこなかった。それは、「女と男が近い距離にいたらぜんぶ恋愛に持っていく」という物語に、わたしがいい加減辟易しているからかもしれない。異性間で、お互いに異性が性的対象の場合でも、名前のつかない親密で深い信頼の関係はあると思うし、それが今は観たい。

陽子が何かあるごとに肇に電話をするのも、肇が陽子の疑問を仕事の範囲を超えて手伝うのも、肇が陽子の家に来てごはんをつくるのも、自分の作品を見せるのも、「とても仲が良く、深く信頼しあう友達」だからなのだなと思って観ていた。だから、陽子が一人で産むと言っても、肇がいるから安心しているんだろうなと思った。肇に育児を担ってもらうとか、そのために結婚するとか、そういうことではなく、精神的な支えであり、実質的に手を貸す存在があるという点で。

頼れる人手の話で言えば、陽子の住む家の大家さんとの関係も良好で、彼女はいろんな人に支えられながら、子どもを育てていくんだろうなと思える。この、これまでの世代とは違う価値観で人生を作っていく感じや、ほんとうに自分は大丈夫と思っている感じは、親世代にはないものだ。陽子の親も、もどかしさは覚えつつも、なじったり咎めたりはしない人たちで、こういう親子のやり取りを見ていると、「ああ、時代が変わってきているんだな」という感じがする。

(このあたりの感覚も、「東京的」と言ってもいいかもしれない。彼女が住んでいるのが雑司が谷というところもいい。繁華街やビル街だけではない東京。いかにも下町のせせこましい家並みは、東京の多彩さを示してくれる。)

とはいえ、これはあくまでもわたしの妄想である。肇と陽子の間を「恋人未満」で、「今後発展する予感がある」と観たい人にはそう映ると思う。

陽子の決断を無謀で危なっかしいというふうにも見られるだろう。あまり自炊しなさそうな人だけど、妊娠中の栄養状態は大丈夫かな、いやとりあえずコーヒーをやめて牛乳を飲んでいるから気を遣っているのだな、など

これは見立ての映画。

オープンでミニマムかつ作り込まれた雄弁な表現により、なにも言っていないようで、すべてがある。

観客が観たいものを観られる装置。お能に近い。

説明しない、見えるもの聞こえるものから自分が掴み取る。

たとえば、陽子はあまり自炊しなさそうな人だけど、妊娠中の栄養状態は大丈夫かな、いや、とりあえずコーヒーをやめて牛乳を飲んでいるから、気を遣っているのだな、などと読み取ることもできる。

ドラマ性の強い、観客を特定の方向へ連れて行こうとする映画を見慣れている人からすると、画面に映っているものから想像するしかないストーリーとも言える。うっかり聞き逃しそうな、なんでもない会話に含まれる重要な設定。音楽家の痕跡を探すといってもスリリングな展開は何もないし(それどころか)、妊娠したといっても、特に何も起こらない。なんだこれは!不親切だ!と怒り出す人がいてもおかしくない。

けれど、だれかの日常を映したら、きっとこうなんじゃないかと思う。表面的には地味で何も起こっていない。でも内面はすごく動いていたり、見えていないところで人とつながっている。

ではなぜ映画として楽しめるかというと、カメラが捉えているのが、その人がいる空間や風景や時間だ。そちらから見ると、すべてがダイナミックでドラマに満ちている。寄りすぎると見えない、引きすぎても見えない。絶妙な距離から写し取られる、今。

この感じは、小津安二郎というよりは、吉本ばななの小説に近い。

好みの問題だと思うが、わたしは圧倒的に「こちら」が好きだ。単に二分できるわけではないが、やはりそこにはなんらかの違いや区切りはあると思う。

↑ 姫カットと片耳ピアスがポイント。

その他、印象に残ったこと。

・『珈琲時光』の「時光」は、中国語で「時間」を意味するそうだが、時の光とはなんと詩的な言葉なのだろう。

・台湾ではいつも夏を撮っている。出てくる人みんな半袖だなぁと思っていたら、『珈琲時光』でもやはり季節は夏だった。画面越しには爽やかな暑さに見えるが、本当に真夏ならものすごく暑いだろう。

・アジアの人には白い襟付きの前ボタンのシャツがよく似合うのでは、と台湾映画を観てきて思った。その人種、民族に似合う色や形は確かにありそう。

・電車内のシーンでは、本を読んだり、寝たり、何もしていない人が映っているが、2021年の今ならもっとスマホを触っている人が多そう。

・肇が、山手線に乗り込んできて、座って寝ている陽子を発見するシーン。昔、わたしが映画の学校に通っていたときに出た脚本の課題のことを思い出す。山手線内で偶然友達に会うというシーンを書いてきた人に、講師が「山手線の一日の乗降客数を知ってるのか。そういう非現実的なことは書かないほうがいい」とアドバイスしていた。しかしその後、わたしは実際に山手線車内で友達に会ったし、なんといっても世界の侯孝賢だってやっている!!

・今はない山手線や都電荒川線の車両、写真を23分でプリントする富士フィルムの店舗なども映り込んでいる。映画によってその時代が記録され、記憶されていく。劇中に登場する洪文也の遺族の方が見せてくれるアルバムのように。なんでもない風景や人の営みが一枚一枚、大切なものとしてアルバムに貼り付けられていくように。

・エンドクレジットで流れてくる一青窈の歌『一息案』。井上陽水の作曲とわかる。そこで、あ!一青窈の役名って、……!と気づいて思わずニヤリとする。

帰り道、新宿から乗る山手線がいつもと違って見えた。

しかもこの日はたまたま、山手線田端駅のホームで待ち合わせて、友達から物品の受け取りをすることになっていた。会ってすぐ受け取って、そのままわたしは上野方面へ、友達は新宿方面へ、3分おきにやってくる山手線に逆方向に乗って別れた。

いやはや、まさか都心の電車や電車同士がすれ違うことがキーになる物語とは知らず。偶然とはいえ、おもしろい体験をした。

映画が現実に食い込んでくる。

映画の力、映画の不思議。

__________________________________

鑑賞対話イベントをひらいて、作品、施設、コミュニティのファンや仲間をふやしませんか?ファシリテーターのお仕事依頼,場づくり相談を承っております。

初の著書(共著)発売中!

__________________________________

鑑賞対話イベントをひらいて、作品、施設、コミュニティのファンや仲間をふやしませんか?ファシリテーターのお仕事依頼,場づくり相談を承っております。

初の著書(共著)発売中!