METライブビューイングでオペラ《トゥーランドット》を観た記録。

トゥーランドットをMETLVで観るのは2回目。2019-2020シーズンのフランコ・ゼフィレッリ版。

こちらはそのときの鑑賞記録。

前回、「1秒もよそ見できないほど大好き」と書いた演目、演出なのだけども、今回はだいぶ違う印象を持った。

もやもや3つ

その1。

タイトルロールのアンナ・ネトレプコが降板になった。(理由はこちら)

代役のウクライナ出身のリュドミラ・モナスティルスカは迫力もあってよかったんだけれども、やっぱりネトレプコのトゥーランドットを観たかったと思ってしまった。この先ネトレプコを観られることってあるんだろうか……。

「ロシアによるウクライナへの侵攻に対抗して、民主主義国の結束を示す顔ぶれだ」とゲルプ総裁のインタビュー。

客席にはウクライナの旗がかかり、ウクライナ、ドイツや日本の駐米大使も鑑賞する日で。モナスティルスカもカーテンコールで国旗を羽織って出てきて。おそらく1幕ごとのカーテンコールもこの日のためで……。

「私たち」を主語にして政治的立場を表明することは、アメリカの公共機関では全然珍しくないことだから、単に日本生まれ日本育ちの私が見慣れていないというだけのことかもしれない。

皆さんが芸術に何ができるかを懸命に考えた結果だと思うから、それに異を唱えるわけではないけれど、そうだそうだ、素晴らしい決断だ、こういう場所でアピールするのは大事だ、と熱狂する感情も湧かないし、むしろ当惑して、どう受け止めたらいいのかわからなくなってしまった。

芸術に政治を持ち込むな、ということではなく。音楽家の人たち、市民の人たちにもちろん気持ちは寄せている。なんだろう、このもやもやは。

こういう気持ちを味わったことを含め、間違いなく歴史に残る公演に立ち会ったと思う。

その2。

キャスティング一人ひとりはよかったけれど、それぞれに関心がバラバラで、全体的に浮ついた、まとまりない舞台に感じられて、残念だった。人物と人物との間に応答性が感じられない。

カラフ王子役のヨンフン・リーは声質は好きだけど、華奢すぎて声量がやや足らない感じ。中央アジアの王子様は馬乗り回してもっとがっしりタイプがよいのでは。いや、『乙嫁語り』の彼も小柄だからそうとは決まっていないか。家父長的じゃないほうがよいのか。

トゥーランドットはオーケストラも合唱も舞台美術もフルに壮麗壮大なので、かなり強烈な個性がないと埋没してしまうのかもしれない。ただ、すんごい誠実で良い人な王子様で、見た目も雰囲気もマッチョではないのはよかった。

ピンポンパンも前回観た時はもっとはっちゃけていて、道化役としてすごくよい個性と存在感を出していたのだけれど、なんとなく遠慮があるというか、チグハグな感じ。2幕冒頭の故郷を思って歌うくだりが好きなんだけど、うーん。。

その3。

エキゾチズム(異国趣味)、シノワズリ(中国趣味)が満載であることへのもやもやと、あからさまに「野蛮」を表現する描き方。たとえば宮廷官僚の付け爪がすごく長いなど、演出上のこと。無理難題を申し付けて解けなかったら首を刎ねるというあたりなど。

もともとの昔話から引き継がれているものと、演出上の操作と両方が絡み合っている。

どこか遠くの架空の国の話ならまだいいのだけれど、中国の北京と限定されているからなんだろう。これ中国の人が見たらどう思うのだろうか。たまたまアメリカ史の授業で、中国人差別が強かった時代があると知ったので、この日は余計にハラハラしながら観ていた。

最近見たROHのバレエ《くるみ割り人形》では各国の踊りはできるだけステレオタイプを減じるように演出されていた。

それでも幕間で衣装の人が、古い肖像画などを見て、文様の意味を取り入れたり、官吏の地位に応じた刺繍を施していたりすると話していて、ただの異国趣味で作っているわけではないことがわかって(失礼しました)、それはホッとしたのだけれど。

オペラのアンソニー・ミンゲラ版《蝶々夫人》も最初はウーンと思ったけれど、あれは下手に正確に日本文化を写そうとせず、結構違う解釈を愛で突っ走ったようなところがあり、好感が持てた。だが嫌悪感を覚える人もいるだろうと思う。そもそものストーリーにやはり一旦はムムムとなる。

演じられてきた歴史がある。音楽的価値も高い。だからこそ、上演の際はやはりなぜ今演るのかの議論が必要になりそう。

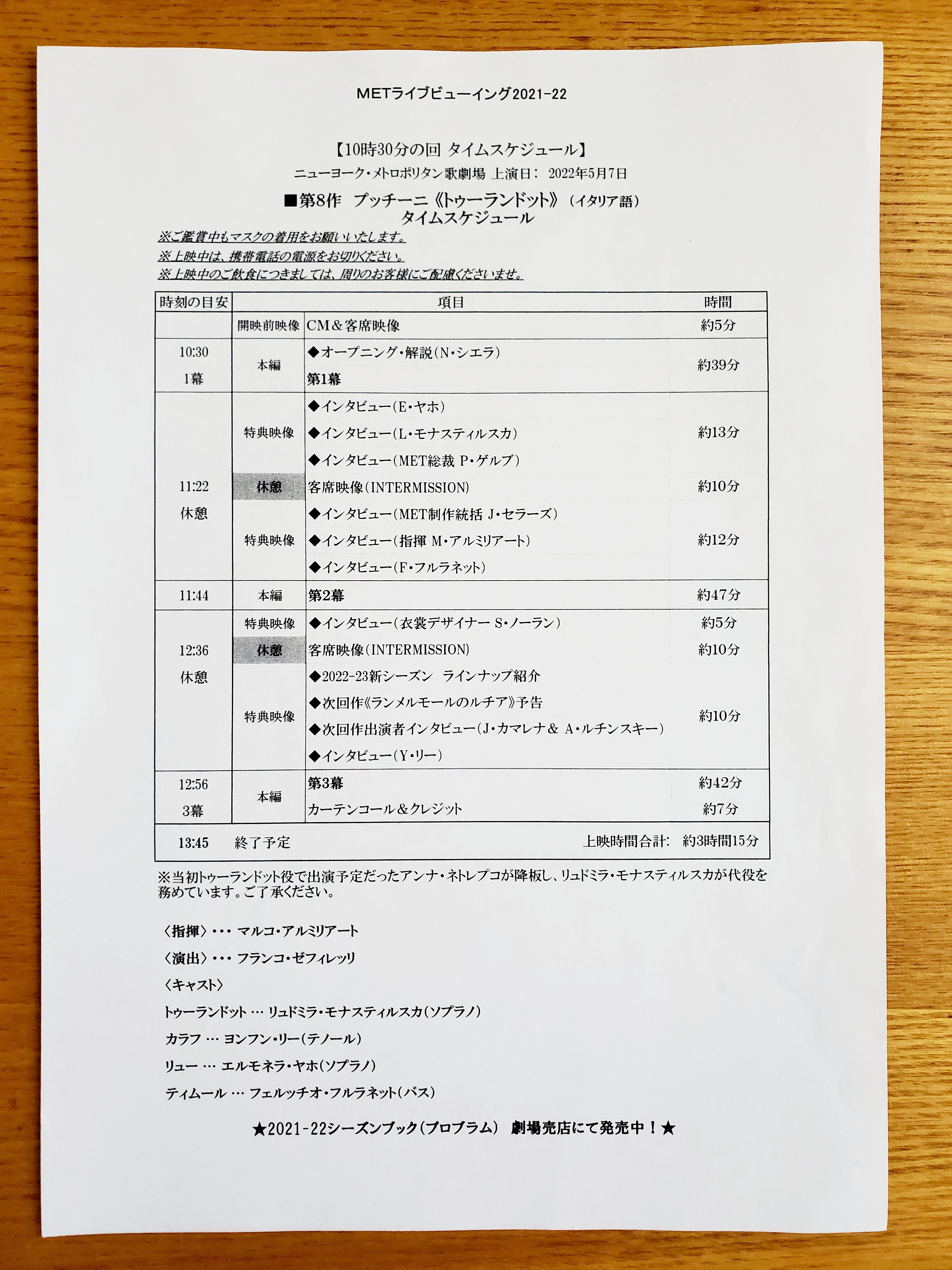

幕間のインタビュー

・舞台装置担当「METの舞台装置は、外国貨物輸送に使われるコンテナに入れて保管されている。ニュージャージーの空港の近くの専用の倉庫を借りている。コンテナは現在1,500個。最大規模の装置では27個のコンテナを使用。トゥーランドットは25個使用」……なのだそう。ぎょえーー。27個使ってるのってなんだろう、アイーダかなぁ。

・あの魔法のような場面転換もすごい。大掛かりすぎて、現地時間では幕間が45分あるらしい。

・ステージの奥まで見えるように床が手前に向かって下がっているのだが、あんなに急勾配の舞台で立って歩いて歌っている人たち、本当にすごいと思う。

・マネジャーみたいな人だけでなく、幕間にペンキ塗りの補正作業してる人とか(今やんのか!)にもインタビューしてみてほしい。時間との戦いの中でどういう工夫があるのか、毎回違うステージの作りにどう対応してるのか、子どもの頃から作る仕事が好きなのかとか、聞きたい。コロナ期間中、大変だったのではと想像しているので。METのバックステージツアー、全お仕事編。それだけの回があったら絶対行く。

・トゥーランドットの衣装は、鎧を着ているときは硬い素材、心が溶けてきたときは柔らかい素材を使っていると。なるほど。衣装担当の方のファッションもいつも見てしまう。今回の方は60代ぐらいで(完全に憶測)グレイヘア、黒のセットアップ、膝丈のスカートにパンプスを履いて似合うのはいいなぁ。シックで上品な装いだった。

物語に関して、前回からの発展

・前回観たときに、これは女と男の和解の話ではないかと勝手に妄想したが、やはり今回もそう思った。国を追われ、父王も年老いて、しかし残された自分は王族として何かしらの形で国を再興する必要がある、その使命を負っているというのに、なぜかトゥーランドットに固執する。それは彼が一国の統治を超えた別の使命、全人類を救うような使命になぜか任じられているからで、極秘使命なので近い人たちにも打ち明けずにいるから……だととしたら納得できる。

「誰も解いたことのない謎に挑戦して、栄光を手に入れたい!一番最初に勝利する男になる!」みたいなしょうもない理由であってほしくないが故に私が作り出した妄想かもしれないが。

・トゥーランドットも「今まで挑戦してきた男たちみんな軽蔑している」と言っていた。トゥーランドットについ共感が生まれるのは私だけだろうか。

・父娘の関係がよくわからない。父は皇帝なのに、「不吉な掟に悩まされていて、自分ではどうすることもできない。わしを心安らかに死なせてくれ」などと言う。

娘がやっていることなのだから、皇帝の権限で禁止すれば良いのに、それができないのはなぜか。皇帝の妻が描かれないのはなぜか。娘に引け目を感じるような何かがあるのだろうか。と、これまた勝手に妄想が走る。

・今回の一番の発見は群衆の存在だった。群衆はトゥーランドットを恐れながら、実際に挑戦者たちが処刑される段になると色めきたち、見物にやってくる。

処刑直前に撒かれた宝飾品に飛びつく。そのくせ処刑が実行されるとまた恐れ、悲しむふりをする。

新たな王子に挑戦をやめておけと言いながら、また処刑が見られるとどこかで興奮している。謎に答えられると大喜び。しかし情勢が変わって、自分達が殺されるかもしれないとなると途端に王子に逃げろと言ったり、金品で懐柔しようとする……。

かれらは常に一時の感情に動かされて熱狂し、囃し立てているたけの存在、風見鶏のように形勢によって言うことを変える群衆に見える。

一人の小さな呟きが集まって束になると、それは群衆としての叫びになり、大人数の合唱によって増幅される。ものすごい迫力だ。しかも音楽は壮麗で心地よい。行われていることは凄惨なのに、こちらまでその熱狂に飲み込まれる。

フランスの心理学者ギュスターヴ・ル・ボン(1841 - 1931)の『群衆心理』の内容を思い出す。

人は、群衆の中にいるとき「暗示を受けやすく物事を軽々しく信じる性質」を与えられます。論理ではなく「イメージ」によってのみ物事を考える群衆は、「イメージ」を喚起する力強い「標語」や「スローガン」によって「暗示」を受け、その「暗示」が群衆の中で「感染」し、その結果、群衆は「衝動」の奴隷になっていきます。これが「群衆心理のメカニズム」です。(100分de名著ウェブサイトより)

もしかするとトゥーランドットも、最初はそこまで残酷な仕打ちをしていなかったかもしれない。些細な振る舞いに対して群衆が喜んだり怒ったり悲しんだりする反応を見て、それに影響されて自分の言動を変化させていった可能性はある。

そして段々自分のやっていることがわからなくなり、歯止めが効かなくなったところをカラフ王子が救出にやってきて、この世界を正常化させていく。

群衆はいなくなることはない。けれども為政者が複数人で対話を通して正しい判断をしていけば、群衆を安定させ、コントロールすることができるかもしれない。

そういう難しい取り組みに、カラフ王子は自分の人生を賭けることにした……とか、もしかして。

あれ、そうするとやっぱり民主主義の話になるのか?

アメリカでやるのが相応しい作品になるのか?

今世界で起こっていることなのか?

あるいはこの劇場で?

『群衆心理』の初版発行は1895年。《トゥーランドット》の初演は1926年。

関係あるのか、ないのか。

勝手な符合を感じてしまう。

好き勝手に書いたが、あくまで私の妄想である。

やはり古典はさまざまな議論をもたらし、インスピレーションを与えてくれるものだ。

2021-2022シーズンのMETライブビューイング、残るはドニゼッティの《ランメルモールのルチア》とブレット・ディーンの《ハムレット》。どちらも観たい。

_________________________________🖋

鑑賞対話の場づくり相談、ファシリテーション、ワークショップ企画等のお仕事を承っております。執筆、インタビューもこちらへ。

WEB STORE

共著書『きみがつくる きみがみつける 社会のトリセツ』(三恵社, 2020年)