先日横浜にていじめテーマの読書会をひらきました。

Umiのいえのスタッフ・さとみさんが素晴らしいレポートを書いてくださっていますので、ぜひお読みいただきたいです。

わたしは課題小説『かかしの旅』を準備のためにもう何回も読んでいますが、今回のみなさんと場で読んでみて、15歳の少年の、大人びた面と子どもの面での揺れ動き、強さと弱さ、諦念と信念、脆さと確かさ...いろいろな面を発見しました。

見つめていると、自分の中にもある、かつてあったあの感情がチラチラと動きます。「急に思い出したことがある!」と話してくださった方もいらっしゃいました。

被害であれ、加害であり、観衆であれ、傍観であれ、紐づいている記憶が必ずある。

それが思い出そうとしたのではなく、思い出された。

思い出してもらいたがっていた「あのころのわたし」がいたのではないか、と思われるようなエピソードでした。

また、今は子の親として、大人としての立場から読むわたしたちにとって、この子に、この子たちに、この場に今ならどんなことができるのだろうかと、やはり考えることにもなります。

文部科学省の調査では、2018年度の全国の国公私立小中学校・高校・特別支援学校でのいじめの認知件数は、これまでで最多の54万3933件だったそうです。自ら命を絶つ子どもも前年度から82人増え、332人。(

関連記事)

こちらの小説がおさめられているアンソロ

ジー集『いじめの時間』は、1997年に出た本なのですが、いじめの発生の仕方や

ジェンダーの描き方などに時代の投影を感じる部分が少なからずあることに、参加者からご指摘いただき、ハッとしました。

今読むとそれは大きな偏見、偏った見方になります。

ある部分では普遍を描いているのですが、限界もありました。

もう少し今の現状......例えばインターネットや

セクシャルマイノリティ、"定型"でない家族など、を取り入れたような作品を、次回は選ぼうかと考えています。

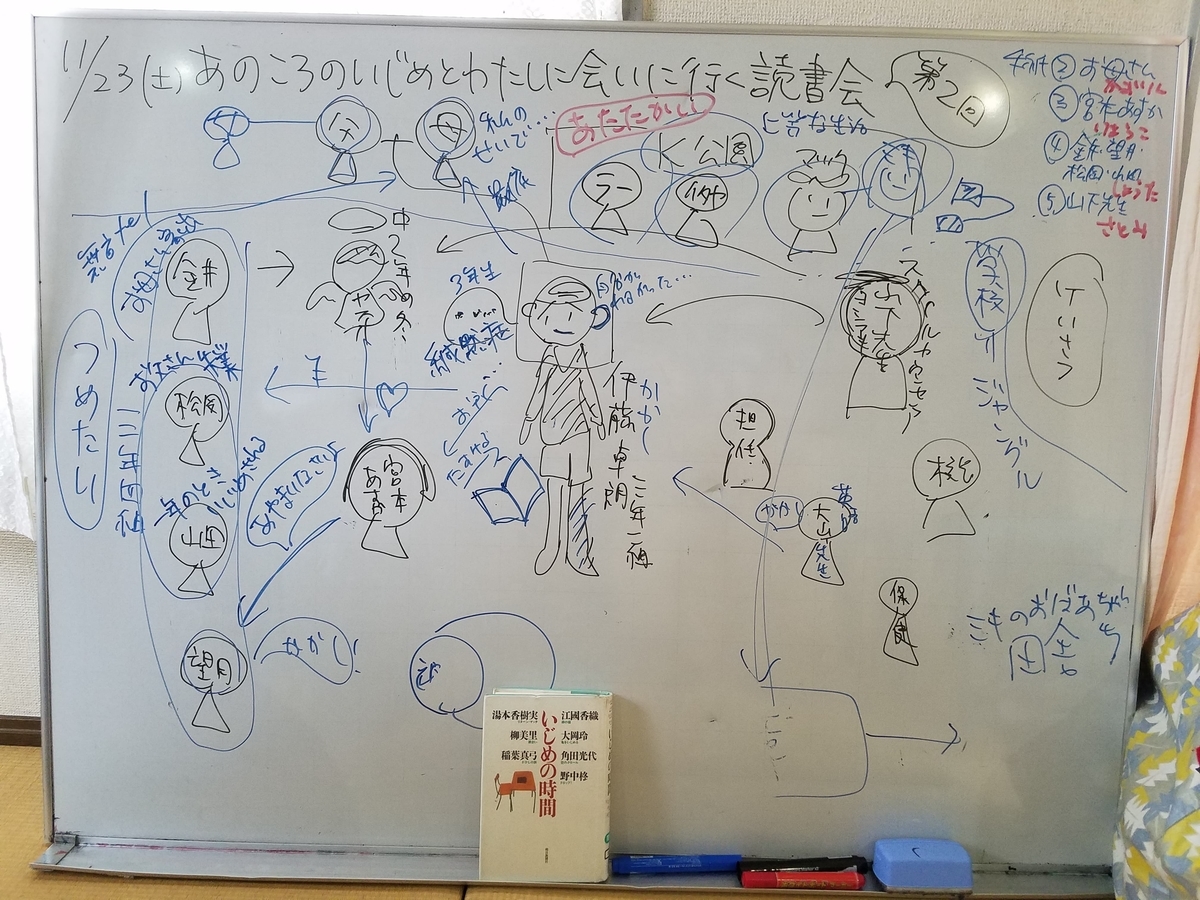

進め方は、前回と同様、わたしのほうで物語の冒頭を紹介したあと、みなさんに担当を割り振って、3〜5ページ程度を精読して、要約してもらい、その後感想を口にしながら進めて行きました。

予告はしていたものの、このような「要約して発表する」やり方に緊張を覚えた方もいたかと思います。それでも、あえて「ハードル」を設けたのは、いじめ、すなわち暴力という大きなテーマの山を登り、さらに「あのころの自分」にも会いに行くためには、物語に深いコミットメントをする必要があるからです。

また、一人ひとり見えている景色の違いのようなものを、より強く擬似的に体験してみたかったからです。視野の重なりの中で浮かび上がってくる事実や、語られなかった人々の行動や感情を想像することで、物語とのより深い領域での接続を試みました。

自分の与えられた視野(情報・ページ)しか見えない、他の人に伝えなければならない、他の人の読んだ箇所を一所懸命に聞かなければならないからこそ、出てくる何かに期待していました。

「精読」を大学などの高等教育の時代まではしていた方も、一度学問の場から遠ざかってしまうと、なかなか日常で行う機会はありません。その感覚をたまに取り戻してみると、まだまだ自分はストレッチ可能。まだまだ使っていない領域があります。

そこを格闘してみることに価値があります。

今回は、物語を理解するツールとして、人物関係と時間経過を図に描いて持ってお渡ししました。

内容や物語を辿りながら、自分の今動いている感情や過去の経験にアクセスしながら言葉を紡いでいく時間。

場での体験が深いもの(「深刻」ではない)であればあるほど、日常に持ち帰るものも多くなります。場から出る瞬間に、少し座標が変わっていてほしい。見える景色が少し変わっていてほしい。ここでの体験が、めいめいが日常を生きる力になれば。

そんなことを願いながら、いつも場をひらいています。

わたしの願い、星のように天高くにきらめく願いとしては、「この世界から暴力をなくしていきたい」ということがあります。

けれども、場の中で「暴力をなくしましょう」や「どうしたらいじめを減らせるか」や「なぜいじめが起こるのか考えよう」というような、ある意味「わかりやすい」ベクトルは持ち込みません。

それを出した途端に、自分事でなくなってしまうからです。

スローガンを声高に叫ぶよりも、ひとつの表現、ひとつの作品にふれ、作品を理解しようとし、他者と対話をしながら、自分の感情や記憶や知見を言葉にする、自分を主語にする。

わたしはこう思った、こう感じた、こう考えた、これを思い出した。「わたしは」。

それとはまた全く違うことが、「あなた」にも起こっている。

それを聴き、語りとしているうちに、ようやく自分事になり得る。

素朴な感想を話す。

感想を積み重ねながら、知識や知恵や情報を取り入れながら、次第に願望や意見や信念が形を取っていく。

段階が必要だと考えています。

この人間が抱えるテーマについて、広く人々に考えてほしい・議論をしてほしいというときに、鑑賞対話の場が貢献できることがあります。

読書会もそのような鑑賞対話の場のひとつです。

わたしの定義では、

読書会とは「個人の読書経験を共有する場の総称」です。しつらえ方や進め方、具体的にすることは、場をひらく人(主催者や

ファシリテーター)により異なります。

・どのようなテーマと問いを置くか

・どのような作品を選ぶか

・どこでひらくか

・だれを対象にするか

・どのような準備をするか.....など。

詳しくは、『読書会のつくり方』と題して、いずれ書籍の形でまとめたいと思います。

今回の読書会にご参加くださった方、ご関心をお寄せくださった方、

ありがとうございました!

次回のUmiのいえでの読書会は、2020年2月8日(土)10:00-12:30です。

課題本が変わります。ただいま鋭意選書中。

Umiのいえでは、爽やかな集中感 競技かるた体験会 もひらいています。

頭だけでなく心だけでなく、身体全体で百人一首を鑑賞します。

未経験者向けの会です。ぜひ一度いらしてください。次回1月は冬の歌を中心に。

coubic.com