ひらきました、といっても、2017/1/29の話です。どんだけ前...。時間が経ってもう少し気持ちが進んで書けるかなぁと思っていたのですが、結局何も書けず...。こういうのはすぐ書かないとダメですね。直後にFacebookにUPしたものに加筆して転載します。とりあえずの記録にFacebookとTwitterは本当にありがたいツール!

あの時点では想像もできなかったようなことも、現実の世界では日々起こっています。でも不思議と怖れるだけではない自分がいるのは、この場で話ができたおかげなのだと思います。

▼告知ページ。どんな意図をもって場をひらいたか。

読書会『いのちを"つくって"もいいですか?』をひらきました。

終わったら、自分の全機能を使い尽くしたようで、帰ったらもう眠くて眠くて、小一時間ほどぐっすり眠りました。とにかくこの場に心身の調子や集中度を合わせ、環境を整えてこられて、無事にひらくことができて、本当によかったです。

言葉や文章のプロである潤さんと、場をつくり続けてきたわたしとで、大切に慎重に考えはじめ、参加された方々と共につくりあげた2時間の小さな場。来てくださった皆様、ほんとうにありがとうございました。

最初にわたしが聞き手になり、潤さんからこの本の生まれた経緯や、編集の過程で大切にしてきたもの、対話を進める上での共有事項などを話してもらい、その後、集った9人の「このテーマについての話」を一巡しました。時間帯としては前半でしたが、この時間こそがきょうのクライマックスでした。もしかしてわたしたちはきょう、それを聴くためにここに居合わせたのかもしれません。いのちをもって、今ここにいる、一人ひとりの生の存在や言葉を。

死や命などのテーマを扱うとき、慎重で丁寧ではあるけど、恐れずに場にいたい。一人ひとりの声が聞きたい。そういう気持ちを確かに反映する言葉が、自分の内からあがってきてほしい。そう願ってひらきました。それに応えてくださるかのように、誰一人として、「難しいですよね」という言葉で締めなかったことに驚いています。考えきる、濁さない、ごまかさないという、一人ひとりと、場の意思を感じました。

「『社会が望んだから、社会が決めたから、科学者が進める』と言う。その社会が『ムード』のようなものであってはいけないのではないか。個人に責任を帰して追い詰めるような選択のあり方はおかしいのではないか」

「ある一線からは鳥肌が立つほど『気持ち悪い』と感じる、その感覚を見過ごしてはいけないのではないか。その一線とはなんなのか。善悪や正誤の判定の意図からではなく、ただ知りたい、わたしたちが本当にほしがっているものは何なのか......」

「望むと望まぬとにかかわらず、既にそこに選択肢があると知ったら、やはり手にとってしまう。それに苦悩、煩悶しながらでも選ぶことの先にもきっと幸福はある。人間としての成長もある。でも、そもそも、その手段は誰が何のために生み出しているのか。誰がここから先はするべきでないと線引きするのか」

「それが当たり前になりすぎることが理屈抜きで怖い。選択の苦悩さえも取り除く力の働き、『できないよりできたほうがいい』という無邪気さ。でもその結果は誰も引き受けられない。未知の領域だから。参照すべき情報が増え、何が本当かを見分ける日々の選択だけでも大変なのに......」

「男女で引き受けている責任の非対称性がある」

などの話も出ました。

立ち止まって考え、「このことについて、今の自分としてはここまでは考えた」「あの人たちと、あの時間ではこのことがわかった」という小さいけれども確実な、身体性を伴う手応えを、場をつくることで積み重ねていけたらと願います。わたしなりの祈り方として。

機会さえあれば、このような場の設定さえあれば、考えたり話したり聴いたり、本当は多くの人はしたいのではないでしょうか。

重いのかもしれません。でもこういう重い話ができなければ、なんのために生きてるのか、わたしはわからなくなります。そういう自分を無視することができない。

たとえ時代の足のほうが速いとしても、諦めたくない。

人間が本当に嫌になる。でも人間を信じたい。

叡智というものがあるから。最後の最後まではわからないから。

わたしはいつでも希望と願いをもっている、ささやかないのちです。

-----

▼参加された方のご感想。ありがとうございます!

▼今回の読書会の相方・潤さんのBlog。この本にまつわる話、参考本などぎっしり。

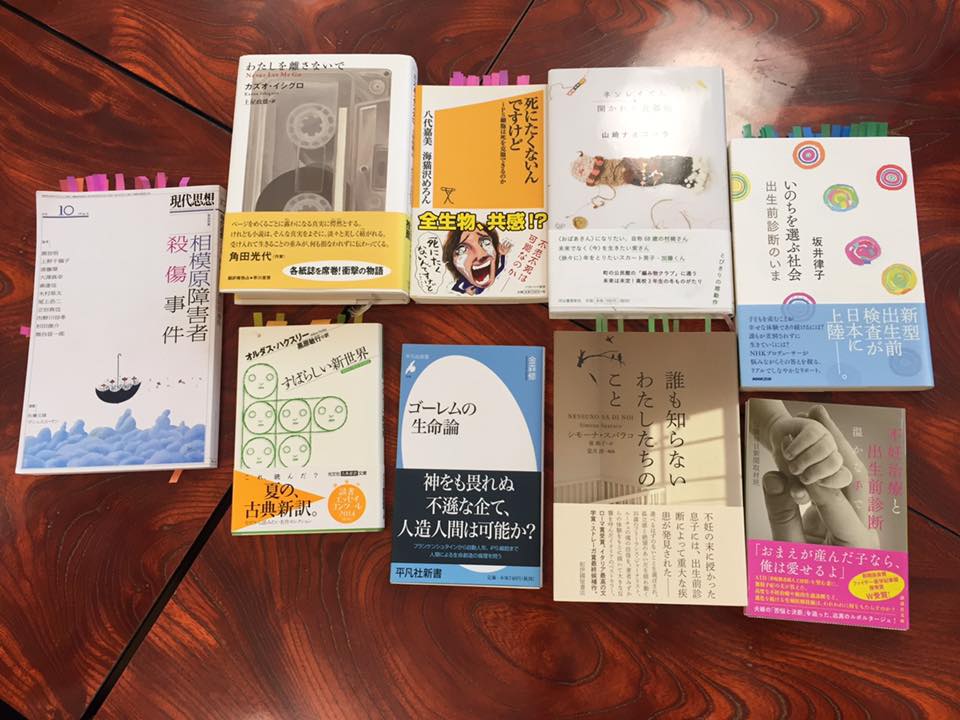

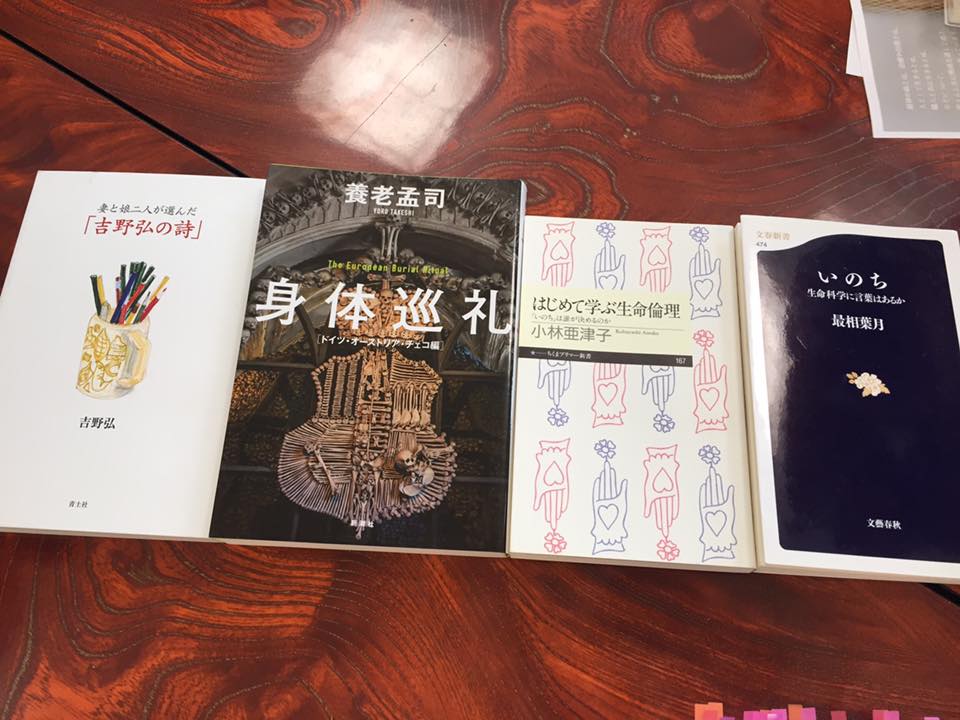

▼潤さん、参加者さんが持って来てくださった参考本たち