映画『トークバック 沈黙を破る女たち』鑑賞記録

*未見の方の鑑賞行動や感じ方に影響を与える内容です。

映画『トークバック 沈黙を破る女たち』を観た。

ドラッグ、依存症、レイプ、HIV / AIDS、孤立、虐待、貧困、前科、偏見・差別、DV...

人生は必ずやりなおせる!!

どんなに苦しいときでも、新しい未来が待っている

演劇で、声を取り戻していく"ワケあり"な女たちの物語

女たちのアマチュア劇団 ---それは芸術か、セラピーか、革命か?

アタシたちをなめんじゃない!

(映画公式チラシより)

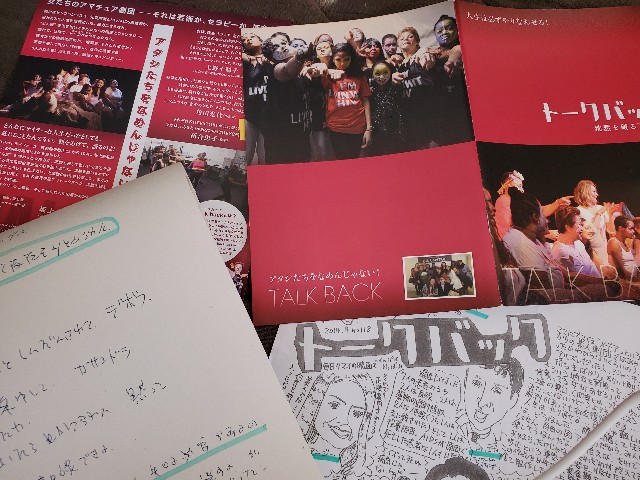

2日後に、映画『トークバック』でゆるっと話そうという対話の場を控えていて、その準備のための鑑賞だった。

いささか直前すぎる準備だが、2014年の公開当時に一度観ているので、確認程度の作業になるだろうと思っていた。

ところが、メモをとりながら観ていて何度も、「あれ、こんなシーンあったっけ?」「こんなこと言ってたっけ?」となり、当時とは全く異なる感情に襲われている自分を発見した。

ああ、そうか、前回観た時、2014年当時。

わたし自身の人生がとにかく大変な状況だった。

何か一つシーンやセリフを観ても、そのことから想起される自分の問題に引っ張られながら観ていた。

だから映画の記憶がまだらになっていたのだ。

もちろん今回もいくつも引っ張られる部分はあった。

ほとんど、女性の人生に起こることぜんぶがてんこ盛りだ。

けれども、あの人たちの語りと踊りの全身の表現に、心地よくシンクロした。

痛みも喜びも後悔も希望も、ひたすら共に味わい、

観終わった直後は、おおお、わたしもますますtalk back, speak upするぜ!という気持ちになった。

映画の公開が2014年。

ハーヴェイ・ワインスタインの性暴力が告発されたのが2017年。

そしてさらに2020年の今。

それは暴力だ、それはゆるされない、わたしは黙らない、わたしのせいではなかった、もう偽らない…とほうぼうで声が上がって、それはもう止まらない流れ。

その時間を生きてきての今。

この映画について語ることは、社会の中でも自分の中でも、ないことにされてきたものを見つけること。

あのころのわたし、わたしたちに会いに行くことだと思った。

自分が罹患者か、経験者か、当事者かどうかに関わらず、ガンガン響いてくる言葉。

過去もわたしの一部、なかったことにするつもりはないわ

自分の声を取り戻すわ

彼女たちは私たちの延長戦だから

私がいきついたのは自分をゆるすこと、それは私の選択

泣いて気持ちを分かち合うことで成長できた

女として誇りを持って生きてほしいの

You keep me strong

......

沈黙しない。

表現として出すことで、普遍性を持つ。

あなたが辛い思いをしたのはわかる。

でもね、いつまでも犠牲者でいないで!

立ち上がれ!

カッコよくてセクシーな、ほんものの自分を起動させろ!

Stand up, Sisters!!!

挑戦する彼女たちから、勇気をもらう、励まされる。

Sisterhoodをわたしも感じた。

ダイナミズムは対話だけでも起こる。

でも演劇は、詩は、パフォーマンスは、思考判断を超えて、もっとダイレクトに届く。

感覚的で、感情的で、 自由で開放的。

劇団の名前にも意味がある。

メデア・プロジェクト:囚われた女たちのシアター

The Medea Project: Theater for Incarcerated Women

王女メディアから取られている。

メディアは、エウリピデス作のギリシャ悲劇で、夫イアソンの不貞と裏切りに怒り、イアソンの婿入り先の娘を殺害し、さらに自分の息子2人も手にかけてしまう。

劇団の主宰者、ローデッサは言う。

「愛に溺れて自分を見失うこと、あるよね。でもわたしたちはメデアを責めない。女にとっての最終手段だから」

そう、非常時、戦時下で、女性が生き延びるために、やらざるを得なかったこと。

わかる。わたしたちだから、わかる。

このシーンは、とても印象深い。

杉山春さんの「満州女塾」が頭をよぎる。

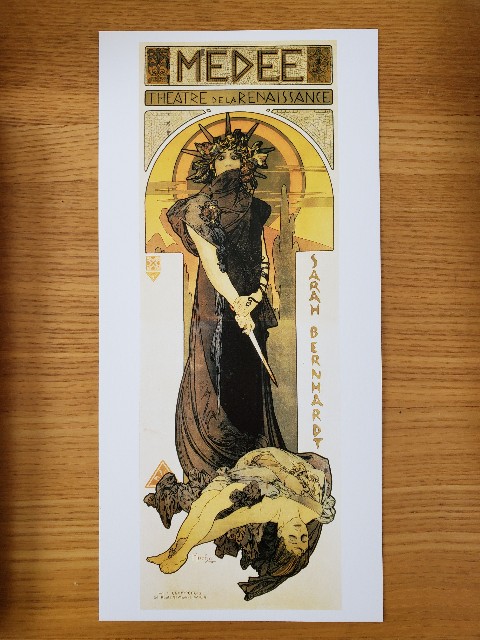

このポストカードは、 先日行った松濤美術館の「サラ・ベルナール展」で買ったもの。サラ・ベルナール主演の舞台「王女メディア」のポスターの図柄で、彼女がその才能を発掘したアルフォンス・ミュシャが製作したものだ。

「トークバック」を見ることとこのときはつながっていなかったが、ローデッサの言葉を聞いた途端、思い出した。ああ、そういうことだったのか。

サラ・ベルナールはこの役をどんな思いで演じたのだろう。

また、昨年観た「私は、マリア・カラス」の中で、彼女が唯一出演した映画は、パゾリー二が監督した「王女メディア」だと知った。この頃の彼女は、オペラ界をほぼ追放された形で、新たなフィールドを求めての映画だった。

女性が自分のままに生きることが難しかった時代。

二人の女性の人生も、わたしの中でこの名に重なり、特別な意味をもって映画を受け取ることができた。

自分の担当患者とメデアプロジェクトをつなげた医師の存在も、今回とても印象に残った。

「HIVで死んだ人がいなかった」という発見、喪う悔しさ、無力感、医療の範囲を拡張する勇気。

懲罰的世界観の中では、誰が悪いかという話になる。

どっちが悪いか、どっちのせいか。

おれのせいだっていうのか。わたしのせいだっていうの。

誰が悪者かを決めるのと、

責任を問うことや引き受けることは違う。

修復的世界観の中で対話したい。

間違っても、失敗しても、やり直せる。

人生はいつだってやりなおせる。

感想を自分の味わいながら、対話の場の前に、HIV / AIDSについての基礎知識を、対話の場の前提としてもっておいたほうがよいな、と気づいて、事前に調べておくことにした。

わたしも基本的なことは知っているつもりでいたけれど、1990年代ぐらいで止まっている気がした。

HIVとAIDSはどう違うのか?

"病=死"ではないとは、どういうことか?

HIV陽性者は妊娠できるのか?

わたしは、1987年代に出版された秋里和国の漫画「TOMOI」がきっかけで「エイズ」を知った。その頃はまだ治療法など解明されていないことが多く、エイズ=死の病と言われていた。

あのショックは十代のわたしにはとても大きかった。

さすがに今はそこまでではないにせよ、

これを機にみんなでアップデートすると、きっといいんじゃないか。

そして、前提があると、対話がもっと質のよいものになる。

映画『教誨師』でゆるっと話そうのときに、日本の死刑制度の基礎知識について共有したみたいに。

そう考えて、図書館で何冊か本を借りてきて、インターネットでも医療機関などを検索して、情報を集めた。

当日は、冒頭に5分ほど共有の機会を設けてからはじめることを、チュプキのスタッフさんにも伝えた。

当日の場もすばらしかった。

またレポートに書きたい。

(後日、書きました。こちら)

いやはや。

仕事で一つの場をひらくごとに、わたし自身、たくさんの学びをいただいている。

感謝しかない。

そしてまさかあの頃は、6年後にこんなふうにこの映画に出会い直すと思っていなかった。

人生は、わからない。

だから生き続ける価値がある。

追記:2/11 レポート

_____________________