むしろ、そこにあったのは、

真摯な言葉の重なり、ごく当たり前の痛みと悲しみの感情、温もり、愛、希望。

劇場からの帰り道は、あたたかさと、やるせなさが交互にやってきた。

人間性、尊厳の回復、生き直しは可能だという希望。

それと同時に、目眩がするような暴力の連鎖の根深さ。

自分の人生経験に深く食い込み、あちら側とこちら側に分けられない、行き来するような感覚もある。

「じゃあこういう場合はどうなるの?」

「もしわたしが加害者や加害者家族や、被害者や被害者遺族なら?」

という問いも次々に生まれる。

映画の中で印象的なのは、皆、真摯で誠実な言葉を重ねていた。

受刑者、更生プログラムを実施する人、家族、被害者、被害者遺族。

本当のことを話す、ジャッジせずに受け止める、

ということがこの映画の中には貫かれている。

そのおかげで、今まで理解が困難だった

加害者とは何か、

更生とは何か、

なぜ公判で罪の意識を感じたり、遺族に謝罪の気持ちが生まれる様が見られないのか、

ということの手がかりを見つけたような気がする。

この三部作の問いかけを、大切に受け止め、わたし自身の言葉で真摯に語りたい、とあらためて思った。

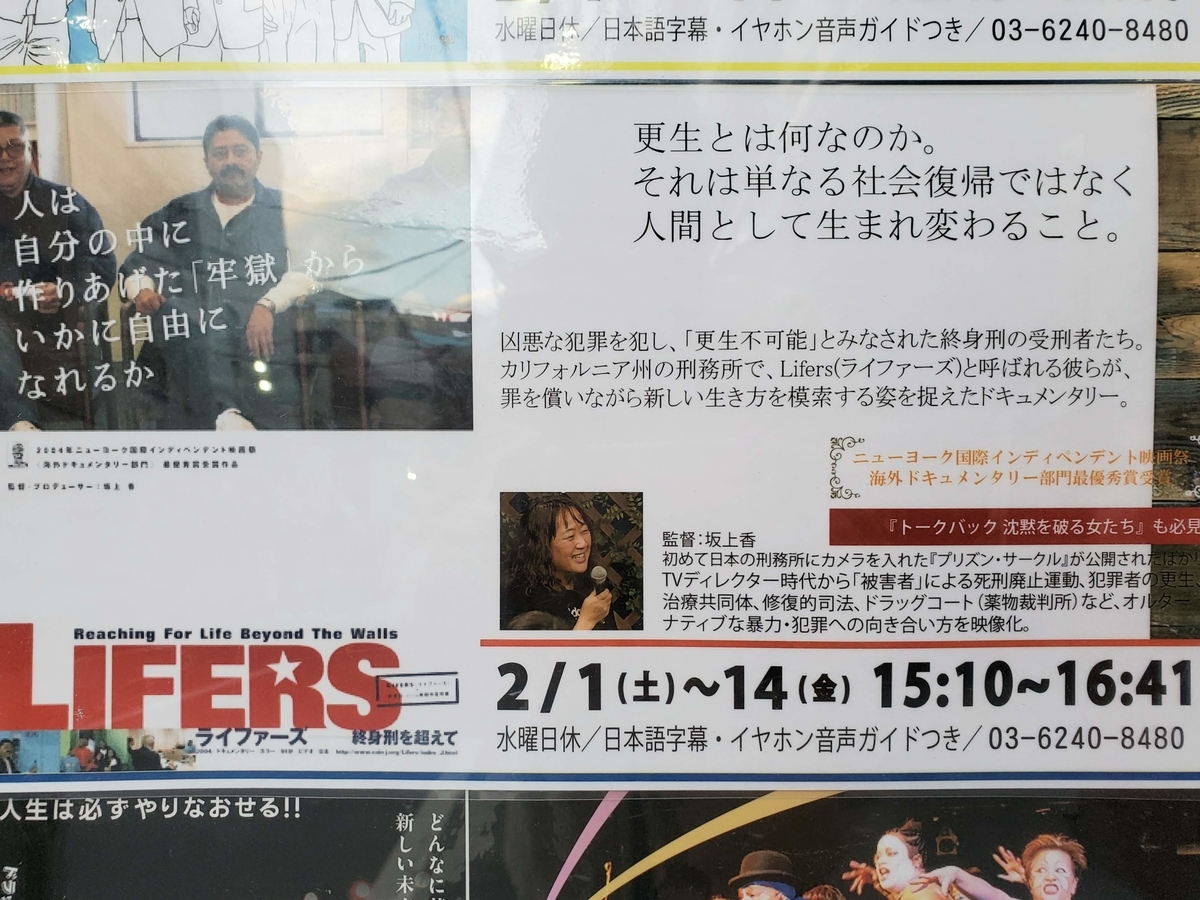

サブタイトルの「終身刑を超えて」

どういう意味なのかな?とずっと思っていた。

英語のタイトルは、LIFERS -Reaching for life beyond the walls

映画を観たあとに覚えたこの手触りとこのタイトルとの関係を、まだうまく言葉にすることはできない。

ただ、どちらのタイトルも、その言葉の襞の奥にあるものを表していて秀逸、ということは確か。

「自分の中に平和を築けないと苦しみが終わらない」

あとから確認したこと。

終身刑とは、アメリカ合衆国・カリフォルニア州における終身刑とは。

終身刑とは、刑事上の有罪判決 に基づく処罰であり、国家に対し人を生涯、つまり死ぬ まで刑務所に収容する権限を与える刑罰を意味する。(終身刑:政策提言/特定非営利活動法人 監獄人権センター)

・仮釈放のない終身刑、仮釈放のある終身刑が存在する。

・仮釈放の制度のある終身刑であっても、却下され続ければ、実質「受刑者が獄死するまで収容し続ける」ことになる。

・リンク先の文書によれば、アメリカにおける終身刑の受刑者の数は他国と桁が違う。アメリカは厳罰化の傾向にあり、終身刑受刑者の人数は年々増加している。

・死刑制度の代替として採用している国や自治体もある。

『ライファーズ』本編では、(おそらく2002年当時の)カリフォルニア州では、受刑者が500万人おり、そのうち10%の50万人が終身刑の受刑者とのことだった。

カリフォルニア州では、死刑制度が存置されていたが、2019年3月に一時停止が決定された。(米国:カリフォルニア州知事 死刑執行を一時停止 : アムネスティ日本 AMNESTY )しかし、連邦レベルでは、16年ぶりに死刑執行が決定されている。(https://www.bbc.com/japanese/49123965)

政府、政権の動向により、刻々と変化していく。こちらの論文も参考になる。

知識がなくても映画を観ることはできるが、

疑問がわいたら、このあたりのトピックも辿ると、

より理解と学びが深まることと思う。

シネマ・チュプキ・タバタでの上映は2020年2月14日まで。

ぜひ観て、そしてあなたの周りに対話を起こしてほしい。

そうすることであなたの周りにサンクチュアリが生まれる。

_____________