ここ数年、25年〜30年ぐらい前のフィルム映画が、デジタルリマスター作業を終えて、次々に劇場で上映されている。

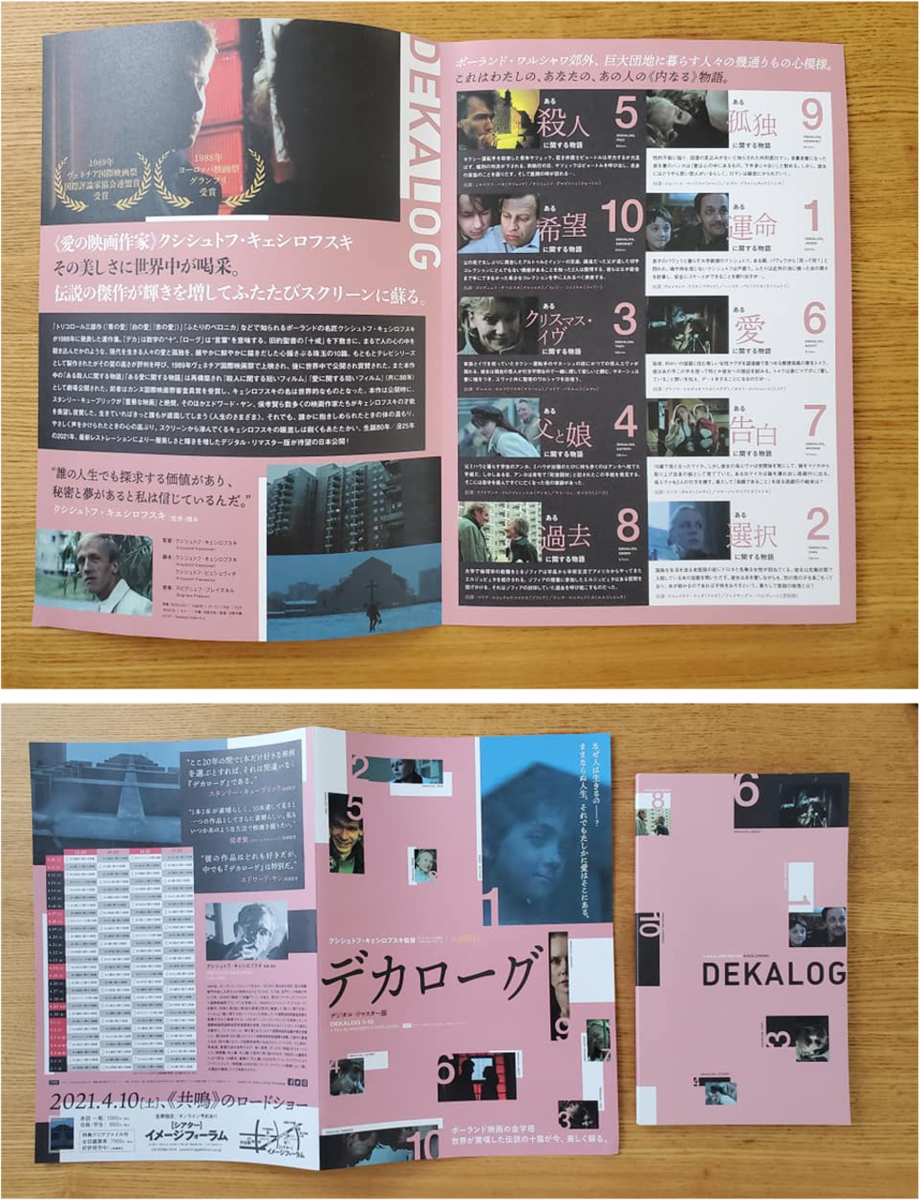

中でもわたしにとって非常に喜ばしいのは、ポーランドのクシシュトフ・キェシロフスキ監督の『デカローグ』だ。キェシロフスキの生誕80年、没後25年を記念して、この度デジタルリマスター版にて復活上映となった。

「トリコロール三部作(『青の愛』『白の愛』『赤の愛』)や『ふたりのベロニカ』で知られるポーランドの名匠クシシュトフ・キェシロフスキ監督が1988年に発表した全10篇の連作集。

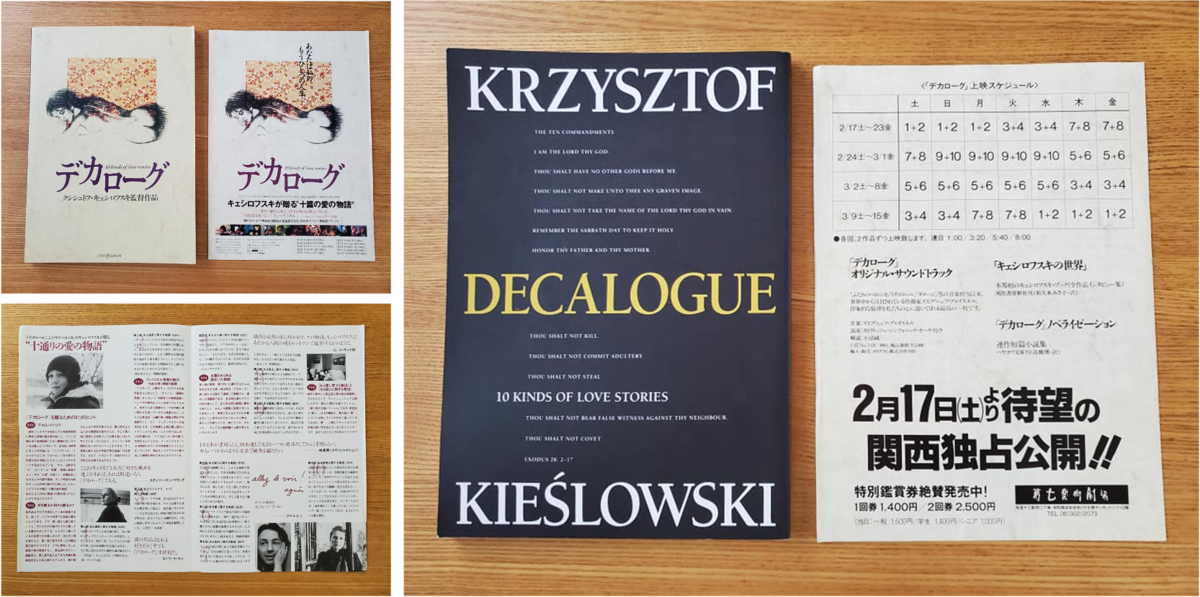

もともとはテレビシリーズとして製作されたが、その質の高さが評判を呼び1989年ヴェネチア国際映画祭で上映。その後、世界中で公開され高い評価を受けた。日本では1996年に劇場で初公開され、当時最新作だった「トリコロール三部作」の人気と相まって圧倒的な支持を得た。

題名の「デカ」は数字の“十”、「ローグ」は“言葉”を意味し、旧約聖書の「十戒」を意味する。この「十戒の映画化」は1984年のキェシロフスキ監督作品『終わりなし』から共同で脚本を執筆しているクシシュトフ・ピェシェヴィッチの「誰か“十戒”を映画にしてくれないかな?」という何気ない一言に端を発している。(公式HP)

わたしが前回観たのは、1997年か1998年。大学生だった。

大阪は十三の第七藝術劇場にて。

いつもの映画好きの友だちと、2本ずつ5日通った。

あの時以来、わたしの「心のベストテン」に常にいる映画。

好きな映画は?と聞かれたら、必ず出てくる映画。

あの黒い画面に黄色のタイトルクレジット、ピアノのフレーズ。

25年経っても忘れがたい。

今ちょうど再開途中の台湾ニューシネマの監督たちもコメントを寄せている。今は亡きエドワード・ヤンも。あの頃、台湾ニューシネマとその影響を受けた台湾映画もよく観ていたな。

1本1本が素晴らしく、10本通して見ると一つの作品としてさらに素晴らしい。

私もいつかあのような方法で映画を撮りたい。彼の作品はどれも好きだが、中でも『デカローグ』は特別だ。

エドワード・ヤン/映画監督

いつかもう一度観たいと願い続けてきた映画。

今回は渋谷のシアターイメージフォーラムへ。

さまざまな人生経験を重ねてきた今、『デカローグ』をどのように見るのだろうか、何が見えるのだろうか、何を思うのだろうか。

前回は、1話から数字の順通りに観たが、今回は、6・7 → 1・2 → 8・9・10 → 3・4・5 とランダムに観て、劇場には計4回通った。

一話ずつふりかえる。あらすじはこちら。

※内容に深く触れていますので、未見の方はご注意ください。

第1話 ある運命に関する物語

わたしに登場人物と歳の近い息子がいる今となっては、とても平静ではいられない物語だった。

母親が不在のクシシュトフとパヴェウの親子は、チェスやコンピューターを楽しむ仲間でもある。クリスチャンの伯母とも交流があり、ときどき学校の帰りに遊びに行ったり、深い話をする仲。「死ってなんなの?死んだら何が残るの?」初めて訪れた哲学的な問いに、無神論者であるクシシュトフは戸惑いながらも自分なりの考えを話す。その直後に悲劇が訪れる。池に氷が張って、その上でスケートができるかどうかをコンピューター計算して出した結果を信じて、遊びに出かけた。しかし計算結果とは異なり、池の氷は割れ、パヴェウは落ちてしまった。現実を直視できないのか、なかなか現場に行かないクシシュトフの姿が痛々しい。彼は、これから大きな十字架を背負って生きなければならない。最後に建設途中の教会に入り、祭壇を壊し泣くクシシュトフ......。

悲しく苦しい物語だ。聡明な少年の眼差し、父子の温かな時間を思い出し、時間が戻ってほしいとこちらも願わずにいられない。子を亡くすことも、人生には起こりうるという、当たり前のことに気づかされる。

コンピュータの機材や画面に時代を感じる。謎の青年の登場が他の話よりも長めで、強く印象に残る。「子が川に落ちる話」と聞いて瞬間的に、レイモンド・カーヴァーの短編「ささやかだけれど、役にたつこと」や宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』を思い出す。

1話に出てくる父親がさっそくクシシュトフという名を背負っているのは、単なる偶然なのか、何か意味を込めたのか。

第2話 ある選択に関する物語

巨大団地で一人暮らしをしている老医師。ある日彼の患者の妻であるドロタが訪ねてきて、夫の容態や余命について訊く。実はドロタは恋人との子を妊娠していて、夫が助かるのであれば堕すし、助からないのであれば、子どもをつくる最後のチャンスだから産みたいと言う。医師の立場からは、重症だが絶対助からないとも言えないので、答えられないと言う。苛立つドロタだが、子どもを堕すと決める。医師は止める。その直後、夫に奇跡が起きる......。

妊娠、出産を経た今のわたしとして観ると、この物語は25年前とは違う感情が湧いてくる。身体に実感も痕跡もあるので、単なる設定としては見られない。産むリミットの話は、若い頃には知識が浅く、考えたこともなかった。また、死を身近に感じる年齢になってきたということと、感染症流行中の昨今ということもあり、病院のベッドで息荒く横たわっている瀕死の夫の姿は、他人事とは思えない。壁や水を映しているシーンや、夜の団地の犬の吠え声などは、じわじわとした閉塞感を掻き立てる。

デカローグの特徴として、「裁かない姿勢」がある。倫理や道義の是非は問題にされない。登場人物への批判はない。起こってしまったことに対して自分としてどう対処するか、決められるのは自分しかいない。誰もがそれをわかっているから、決断に至るプロセスは焦りと苛立ちに満ちている。その姿をひたすら映している。

ひっきりなしに吸うタバコや(妊婦は吸っちゃだめー!)、むしり取る観葉植物の葉、医師への八つ当たりの言動に次から次へと表れる。彼女はもはや自分のことしか考えられない。しかし観客は、医師と家政婦とのやり取りから、彼が戦争中の空爆で家族を亡くしたであろうことを知っている。これはキェシロフスキ自身の生い立ちがベースになっているそうだ。

10話中、おそらく最もリッチな暮らしをしていると思われる夫婦。内装やインテリアなどが洗練されているし、女性自身もシックな装いで、人目を引くようなセンスの良さが光る。それでも、人間が何に悩み苦しんでいるかは、外からはわからないものだ。

1Lもあろうかという牛乳瓶に直に口をつけて飲むシーンは、25年経ってもやはり不衛生に思え、気になる。(第6話でもそうだった)

第3話 あるクリスマス・イヴに関する物語

クリスマス・イヴ。いつもの団地とは違う、市中のあたりだろうか。人通りはほとんどなく、酔っ払いが大声で叫びながらクリスマスツリーを引きずっているだけ。暖かそうな部屋の中で家族が楽しげに祝いの席についている。また別の家でも、大家族か親戚中が集まっているのか、賑やかな様子。クリスマスや感謝祭など、家族で過ごすことが前提になっている行事は独り身には辛い。日本でも、大晦日から元旦にかけては孤独がつのりやすい時期だ。冬の寒さがさらにこたえる。

エヴァは孤独に耐えかねて、昔の恋人ヤヌーシュに会いに行く。いろんな嘘、小細工を重ねて、演技をする。3年前に「電話がかかってきて」不倫が発覚した時から、エヴァの人生は全く違うものになってしまった。エヴァは絶望しつつも、最後の賭けに出る。いや、それも嘘なのかもしれない。本当のところは誰にもわからない。

側から見れば「ヤバイ女」だ。恨みを抱えていて、自暴自棄になってヤヌーシュを巻き込もうとしている。よく知っているあの優しさにつけこもうとするかのように。しかしヤヌーシュは冷静に踏みとどまる。あの頃何があったのか、ヤヌーシュの側からの記憶を巻き戻して語る。

エヴァにもわかっている。それでも「もしも」を演じてみる。演劇をすることで、解き放たれる感情があるなら、それに賭けてもいい。その人にしかわからない過去の仕舞い方やケリの付け方があって、それは他人には理解できない手段であることが多い。生き延びるために必死である姿を誰も笑うことはできない。ここでもまた裁きはない。

白い雪の積もるロータリーに置かれた、赤い電飾の点るツリーとエヴァの赤い車。

ヘッドライトの挨拶。シロフォンの優しい音色。25年前に観たときはあまり響かなかったが、今ならわかる、痛々しくも優しい物語。

第4話 ある父と娘に関する物語

10話中、性について最も生々しく感じられた物語(第6話よりも、もしかしたら)。父ミハウと娘アンカは仲の良い親子。母はアンカを出産した数日後に亡くなっている。「死後開封」と書かれた封筒のことは以前から知っていたが、あるときミハウが「目につくところに置いておいた」ことで物語が一気に動き出す。アンカには恋人がいるが、ミハウを男として意識している自分に向き合い、ミハウにも求める。

人には秘密がある。知らなければよかった。けれど、気づいてしまったとき、単にモラルだけで語れるものでもない。「自分は関わりたくないのね」「少女でいてほしかった」。閉ざした心をこじ開け、人間と人間との間にあるものを顕にしようとする、アンカ。また性的に充実している年齢でもあることも伝わってきて、若いエネルギーがただ眩しい。

今ならもっと簡単にDNA鑑定ができるじゃないかと思ってしまう。いや、そういうことではないのか。鑑定ができたとしても、やはり人は悩むだろう。

燃えかすがあまりに劇的過ぎて、ああ、そうだこれは作り物の話でよかったとホッとする。

第5話 ある殺人に関する物語

第5話と第6話は、10話から成る『デカローグ』の中心に位置する物語で、TV放映に先行して長尺版がそれぞれ『殺人に関する短いフィルム』と『愛に関する短いフィルム』が劇場公開された。キェシロフスキは、削ぎ落とされた60分尺のほうを気に入っているという。

第5話は、最も辛い話だ。残り方が重い。撮影手法も他とはかなり異なっている。実際、撮影監督は9人が担当していて、それぞれに個性が出ているのではあるが、その中でも第5話では特殊フィルターを用いて、大胆な視野を画面に展開している。

町をうろつくヤツェク。ロープを手に巻き、準備をしている。あるタクシー運転手に目をつける。タクシーに乗り込み、郊外へと走らせ、運転手を殺害したヤツェク。死刑廃止派の弁護士ピョートルは尽力するが力及ばず、死刑の宣告が下る。施行執行前のやり取りで彼の過去が一瞬ひらかれる。死刑執行。ピョートルの喘ぐような「憎い...」という言葉の連呼で終わる。

理由なき個人による殺人と、国家のシステムによる殺人。殺すという具体的な暴力の描写。前者の殺人のシーンは、これでもかというほど時間をかけられている。「これが人間だ。見よ」というように。当時の映画史上最も長かったそう。

絞首刑のセットを組んだクルーたちは、その日は膝が震えて撮影にならなかったため、日をあらためて行ったそうだ。たとえ作り物であったとしても、どれだけおぞましい代物なのか知れる。演じた人、撮った人たちのメンタルは大丈夫だったろうか。

ポーランドは、人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)を批准し、死刑制度が1998年に廃止されている。最後の死刑執行は1988年。『デカローグ』の制作年である。

第3話で出てきた、精神の病を抱える人を収容する施設で行われる暴力や、5話で描かれている死刑の場面は、まさに今現在の日本で起こっていることとリンクしており、思わず息をのむ。例えば入国管理局の収容施設、例えば拘置所での絞首刑。映画の中では、それに対して怒りを見せ、抵抗する市民が描かれていることが小さな救いではある。

『デッドマン・ウォーキング』『ダンサー・イン・ザ・ダーク』『教誨師』などの映画が浮かんだ。2021年のパンフレットでは、四方田犬彦さんが永山則夫について書いておられた。

どの順で鑑賞するかを考えたとき、第5話をどこにもっていくるのか検討していたのだが(そうするほどに重いので)、結局他の予定との兼ね合いで最後の回になってしまった。重苦しさは残るものの、避けては通れない、市民として、人間として、今あらためて考えねばならないテーマだ、というメッセージだと、ありがたく受け取った。

第6話 ある愛に関する物語

10話中、一番苦い記憶のある話。デカローグといえば、まずこの6話を思い出すほどに強烈だ。やはり5話と6話の存在感はすごい。中心にあって、引力を持っている。

巨大団地の一室に暮らす郵便局員の青年トメクは、向かいの棟に暮らすマグダを夜な夜な望遠鏡で覗く。無言電話をかけたり、ガス漏れの嘘の通告をして恋人との情事を邪魔させたり、偽の為替で郵便局に呼び出したりする。のちに手紙も盗んでいたことがわかる。さらに早朝の牛乳配達の仕事まで請け負って、マグダになんとか接近しようとする。トメクが一緒に暮らす老女は「国連軍としてシリアに行ったときの同僚の母親」。トメク自身は孤児院育ちで両親のことは知らないという生い立ち。偽の為替で呼び出すのが複数回となり、キレたマグダに他の郵便局員が暴言を吐いたことで、トメクはマグダに話しかける。それをきっかけに「デート」をするが、マグダにとっては仕返しやからかいの対象だったのか、性的な誘いを仕掛けてトメクを辱める。ショックを受けたトメクは自宅に戻り、バスルームで手首を切り、病院に運ばれる。さすがにやりすぎたと我に返ったマグダはトメクの自宅を探すが、老女に冷酷な態度で返される。その日からマグダのほうがトメクの消息を気にかけるようになる。罪悪感からか。ある日、職場に復帰したトメクを見つけたマグダ。トメクに近寄ろうとして......。

中盤までは、ストーカー行為をするトメクの幼さがひたすら目立つのと、その行為の内容は不快で仕方がない。25年前と同様、吐き気をもよおす。トメクのストーカー行為に気づいている老女は心配そうではあるが、咎めはしない。

中盤以降、生身のマグダと関わることで、トメクの中に変化が生まれる。自分について語り、思っていることや行動の理由について語る。語る相手が出現した、それもずっと一方的に見ていた相手。他の人は知る由もないようなプライベートな姿も知っている相手。何かが統合されたのではないか。ただ、そこからマグダがした残酷な仕打ちは、トメクの想定を大きく超えていた。

マグダは「犯罪である」という告発を超えて、意図的にトメクの尊厳を損なう手段に出た。マグダのほうも幼いと言える。何か満たされないものがあるのかもしれない。友人の気配もない。そしてトメクと暮らす老女もまた孤独だ。トメクの友人である息子は家を出て行って戻ってこない。「わたしが彼の面倒をみます。もう年だから一人で寝たくないの」という言葉に、背筋がゾクリとする。育みの愛ではなく、支配。利用。囲い込み。所有。

最終的にマグダの感情は宙吊りにされて終わり、観客もまた同様に放り出される。

しかし物語を振り返ってみると、これは彼らの成長の物語であるように見える。

「愛」とは、肉欲なのか、崇拝なのか、執着心なのか。そうでない愛とは。今回もまた苦いものが残る。

第7話 ある告白に関する物語

こんな話、よく思いついたな......と、どの物語にも思うわけだが、中でもこの第7話のプロットには驚く。

巨大団地に両親と暮らすマイカは、高校生(16歳)のときに娘のアンカを出産する。相手は国語教師ヴォイテク。母親エヴァはその学校の校長という立場からスキャンダルを恐れ、自分の娘として育ててきた。マイカはアンカの姉として生きてきたが、6歳のアンカを連れて海外で二人暮らそうと覚悟を決め、パスポートを入手した上、アンカを連れ出す。アンカのパスポートは、保護者であるエヴァでなければ受け取ることができない。エヴァを相手に交渉を続けるマイカだが、駆けつけたエヴァをママと呼んで抱きつくアンカを見て、マイカはホームに入線してきた電車にそのまま飛び乗り、一人去る。

歪んだ親子関係、歪んでいるまま、それを平時と運行しようとする家族のおぞましさ。母親の醜悪さ、服従させられた父親の存在の薄さ(というかもはや害悪)。会いに行ったヴォイテクからの情ももはや1ミリもなく、むしろアンカを苦しめているのはお前だと責められる。八方塞がりの主人公。ラストは一体希望なのか絶望なのか。

マイカのあの後の人生を思う。またアンカの将来は。アンカが寝ているときに叫んで揺すってもなかなか目が覚めないのは、板挟みのストレスによる夜驚症だろうか。だとしたら、アンカも開放されるのだろうか。いつかまた二人は母娘として出会い直せるのだろうか。なかなか感情移入をしない物語であるが、この第7話には他人事ではない感覚を覚えてしまった。(わたしの母娘関係がこのようだということではなく)

マイカの罪悪感は、自分が生まれたことによって、母エヴァが子どもを産めない身体になったことだ。そのことでマイカは恨まれ続けてきた。アンカの登場はマイカが赦しと愛を得るための手段にもなったのかもしれない。根深い。あのお母さん自身の母娘、親子関係にもトラウマがあるのではないか。そうだとしたら、そこに男・父親が関与できる隙が果たしてあったのだろうかという気もしてくる。

斎藤環さんの『母と娘はなぜこじれるのか』(NHK出版, 2014年)を思い出す。

アンカがマイカの子であることは、DNA鑑定ができればすぐにわかることなのだが、とまたここでもDNA鑑定について考える。でもできたとしても、苦しみがなくなるわけでもない。そういう人間の普遍を描いている。

第8話 ある過去に関する物語

わたしにとっては、10話中、もっともとらえるのが難しい物語だ。

巨大団地に一人で暮らすゾフィアは、大学で倫理学の教鞭をとっている。ある日ゾフィアの講義に、学術交流でアメリカからきた聴講生のエルヴュジエタが参加することになった。ゾフィアの講義の進め方は、あるケースを紹介して、その中にある倫理についてディスカッションするというもの。ある学生から定時された「夫ではない男の子どもを産むことについて」(第2話のエピソード)に対し、ゾフィアは「子どもが生きていることが大切」と説いた。そのとき、エルヴュジエタは、ナチスの占領下で、あるユダヤ人の少女がキリスト教ポーランド人の助けを受けられなかったエピソードを定時した。ユダヤ人の少女とはエルヴュジエタ本人であり、他のポーランド人の助けを借りて生き延びた。助けなかったポーランド人とはゾフィア。ゾフィアはエルヴュジエタと当時のことについて語り合い、あのときの家に連れていき、自宅に泊める。翌日は助けてくれたほうのポーランド人で今は仕立て屋を営む男性に会いに行くが、「戦争の話はしたくない」と拒絶される。意気消沈して出てきたエルヴュジエタに、ゾフィアがやわらかく微笑む......。

第5話の死刑制度への批判と並んで、現実のポーランドにある重要な対象に正面から迫った回。わたしが「捉えるのが難しい」と感じているのは、当時のポーランドの人たちが当時どのような行動をとったのか、そして今それをどのように検証しているのか、十分に知らないということがあるからだ。

その一端は、昨年、このオンラインのスタディツアーに参加して垣間見た。このテーマは引き続き探っていきたいところだ。また「ポーランドの話」という切り捨てをせずに、「日本の話」としての共通性を見出したいとも思っている。

一旦それらの宿題を置いておけるとしたら、封印していた過去との遭遇というテーマはとても普遍的だ。罪悪感に苛まれつづけていたゾフィアが、エルヴュジエタの生存を知って、人生の重石が取れただけでなく、二人のやり取りがゆるやかな友愛に包まれているところに、観客としては安堵がある。エルヴュジエタも復讐してやる、暴露してやるというつもりで乗り込んできたわけでもなく、ゾフィアも土下座して泣いて詫びるというのでもない。かといって開き直るわけでもない。冷静にお互いに自立して出会い直している。

とはいえもちろん赦すことが大事という映画でもない。人は過去と向き合っていくこともできる、ということなのか。

カトリックについて「欺瞞性」という言葉を使って議論させている。1988年はまだ映画の検閲が行われていた時代だが、これが放映されたとき、どのような反響があったのだろうか。

ゾフィアの健やかさや、ゾフィアがいるところで起こるちょっと不思議な出来事の挿入もおもしろい。たとえば、直しても直しても傾く壁にかけられた絵や、エルヴュジエタとの灰皿についてのある意味どうでもいいやり取り、授業中に入ってきた学生にアフリカ系の学生が「出ていけ」と叫ぶ場面、団地の周辺をジョギングしていたときに出会った曲芸師など。

「あの講義でのエピソードに出てくる医者と患者もこのアパートの住人。変なアパート。いろんな人が住んでいて、いろんなことが起きる」とエルヴュジエタに話すところは不思議だ。そのエピソードを持ち出してきたのは学生。学生も知っていたしゾフィアも知っていたとはどういうことなのか。どういう経緯で個人の事情を知ったのか。

この回では、第10話で「亡くなった父」となっている切手収集家が登場して、新しく入手した切手をゾフィアにわざわざ見せにくるシーンもある。息子たちも知りえない、団地の近所づきあいを知っているのはわたしたち観客だけというところも、秘密を共有しているようでおもしろい。

ある種の和解の形がある。新しい物語は常に生まれ続け、時は流れ続ける。もちろん直視しきれない過去も人は持っている。そのことへの尊重もゾフィアは語る。「やっぱりね。すごく苦労した人なの」。

第9話 ある孤独に関する物語

わたしの中では印象が薄かったが、今見ると、なんとも味わい深い物語だ。

性的不能で回復の見込みがないと知らされた外科医のロメク。妻ハンカと離婚するようにすすめられる。落ち込むロメクを妻は気にしていない、という。しかし妻の行動がおかしい。調べていくと若い学生と浮気をしていることが判明する。ロマンは二人の逢引の現場まで行って確かめる。ハンカはロメクへの愛を確認し、学生と別れることにした。いくらかの行き違いにより、猜疑心に苛まれていたロメクは早合点し、自殺行為に出る。運良く助かったロメクからハンナに電話がつながる。

勃起不全も、もしかして現代の医療があれば、あるいは現代のようなセックスの多様性のような価値観に触れていれば悩まずに済んだのだろうか?など、また、DNA鑑定などと似たようなことを考えてしまう。いずれにしても、その悩みの深刻さはわたしには理解できない。

夫婦が直接相手に伝えることもないまま、先走って行動してしまったり、疑心暗鬼にとらわれて、相手を遠く感じてしまい、絶望に追い込まれていくのは、側からは滑稽なように見えるけれども、当人たちにとっては、夫婦関係として重要な時期を過ごしている。ここまでならないと超えられない壁のようなものがある。この試練が訪れたことで、初めてお互いを知ったり、これまでの信頼関係や、その表明の仕方について、見直すことができる。かれらはこの難しい試練を自分たちなりのやり方で乗り越えたのだとも言える。ロメクとハンナがどのような関係をつくっていくのか、ほの明るい希望の光が見えるラストだ。

途中で出てくるロメクの患者で、声楽をやっているという若い女性が教えてくれるヴァン・デン・ブーデンマイヤーの歌が、この物語を悲しげに覆っている。ヴァン・デン・ブーデンマイヤーとは、キェシロフスキの考えた空想上のオランダ人作曲家。

病院でもタバコ吸いまくりの時代。とにかくタバコ、タバコ、タバコのシーンが多い。1980年代はタバコ全盛期。

第10話 ある希望に関する物語

デカローグ唯一のコメディ要素のある物語。

巨大団地に暮らす父の死をきっかけに、久しぶりに再会した会社員の兄イェジーとパンクロッカーの弟アルトゥル。切手収集家だった父の遺した膨大なコレクションが実はとんでもない価値のあるものだと知り、俄然欲をかきだす。ドーベルマンを飼ったり、防犯装置をつけたり、家に泊まり込んだりして、貴重な切手が盗まれることを恐れ始める。次第により価値の高いシリーズものの切手を手に入れたくなり、終いにはイェジーは腎臓移植まで行ってしまう。しかし手に入れたと思った切手も、残りのコレクションも、手術中に入った泥棒によって盗まれてしまう。実は切手のことで関わっていた男たちは全員がぐるだったことが判明する。顔を見合わせ、笑いあう二人......。

これ、見たときは、しばらく友達とCITY DEATH!(アルトゥルのバンド名)と言って笑い合っていたのを思い出す。しかも歌詞の内容が「十戒の掟を破れ!」というものになっていて、冒頭のライブのシーンと、エンドクレジットで流れる。十戒の型を使ってあれこれ物語ってきたけれど、結局十戒を守りましょうという説教めいたことは一切描いておらず、それどころか逸脱しまくる、普通の人間たちがジャンジャン出てくる。それを最後に「掟を破れ!」ときたところ、それもパンクな音楽にのせて、というところが最高。粋だなぁ。

コメディといっても、かなりブラックで、臓器売買のくだりを思い出すと背中がぞわぞわする。わたしも切手が好きで子どもの頃から集めているので、収集心は理解できるが、高価なものは一切持っていないので、そこまでするか、としか思えない。途中で出てくる切手マーケットの様子は、ときどき行く目白のイベントでも似たような雰囲気があるので、親近感がある。基本的に中年以上の男性が多いところである。

欲をかくとろくなことがないが、欲しいものがあると、自分の中で「これは〜だから買っていいんだ」などと理由づけして衝動買いすることがある。あの感じに似ていて、自分のダメな面にちくりときた。家族の確執、遺産、金......気をつけないとな。幸いこの兄弟はいがみ合うこともなく、途中は刑事に密告しあったりもしていたが、最後は笑いながら終わっていったのでよかった。まさに「ある希望に関する物語」だ。

この団地の住人ではない兄弟が、父の死をきっかけに出入りするようになるという、「デカローグ世界」に対する新しいかかわり方もあり、最終話にして一つひとつ、おもしろいつくりになっている。

また6話に出てきたトメクが兄弟に切手を売るシーンなどもあって、てきぱきと仕事をしている様子が見られるのもいい。元気になったんだね!と話しかけたくなるような、ちょっと知り合いにあった気分。登場人物があちこちに出てくるので、親近感がわく。

トークイベントのメモ

ゲスト:久山宏一さん(ポーランド広報文化センター)

・久山さんは、ポーランドに住んでいたときに、テレビでリアルタイムに『デカローグ』をご覧になっていたそう。

・映画制作の流派のようなものに属しておらず、彼自身が一つの一派のような存在。「キェシロフスキ的なるもの」という言葉もあるぐらいだとか。

・共産主義時代の風景の記録でもある。(1952年–1989年)

たとえば、ロングライフではない牛乳や牛乳配達。ウサギ(第2話で団地の管理人がウサギを拾い上げて、「あなたの?」と尋ねるシーン。かつては丸ごと売っていた。ベランダで吊るしておいて、復活祭のために料理する)。(国営の郵便局もそう)

・逆に、あえて記録されていない風景もある。

商品のない店の棚、食糧の配給、ストライキ、集会など、政治的な要素を排除している。

・キェシロフスキの自伝で「デカローグは、自分にとって漠然として、混沌とした現実をとらえた」とある。「現実のほうが映画作家より賢明」

・現実に切り込む哲学を持っている。大きな概念を使って映画を作る。十戒、トリコロール、神曲。

牛乳が登場するシーンはなんとなく記憶に残る。

調べてみたらこういう記事が出てきた。最近の話だが、おもしろい。

ポーランドと日本の牛乳って違う?

https://newsfrompoland.info/life_gourmet/milk-poland/

25年経っての印象をパラパラと綴る。

あらためてすごい映画だと思った。

自分の記憶にむらがあって印象が薄かった回も、見返すことでピースがはまった。1話60分、十戒に基づいた10話という型の美しさもしっかりと感じられる。10話の中で登場人物が行き来しているのもあり、探すのが楽しかった。謎の青年も。これは25年前と同じ。

たった60分弱とは思えない。今起こっていることに注視させながら、過去に何があったのか、この先どうなっていくのか、映っていない範囲までも想像させ、観客に物語を共有させる。

辛い、痛々しい、悲しいなどのネガティブな言葉をたくさん出したが、決して観ていて陰鬱な気分になってどうしようもない、もう観たくない、というわけでもない。

むしろいつまでも観ていたい居心地の良さがあるし、もっと他の住人の話も観たくなる。シビアでシリアスなのに観る人を苦しくさせない(第5話を除いて)、むしろ愛おしくさせるのは、ほんとうに不思議な力だ。

1997年のパンフレットにも書いてあったが、始まり方は、あらあらなんか大変そうだなぁ......と思っても、必ずどこかにちょっとしたツッコミどころやゆるみがあって、隅から隅まで緊張に満ちていなくて、唐突に変わったものが出てきたりするからなのだろうと思う。考えてみれば、現実も確かにそうで、シビアな状況にあっても、しじゅう身を固くしてだけ過ごしているわけではなく、歩いていたら、ゴミ袋を荒らしているカラスがいて、カァと鳴いて目が合ったとか、そういうふっと集中が外れる瞬間があったりするものだ。

観客はガラス越しにただ見ているだけ。物語はシビアでも感情移入しないようにできているから、入り込みすぎずにいられる。こういう「カメラの向け方」や「世界に向ける眼差し」に影響されたことは大きい。具体的に何と挙げられないが、若いときに影響を受けたものは内在化しやすいという意味で。

ポーランド社会の現実的で個別的な事情が極力出ないように演出されているので、地域や時間を超えた内面世界でつながりあうことができる。

ほぼ全編を通して登場する謎の青年を見つけるのも楽しいし、物語と物語の間で登場人物がすれ違ったり、さりげなく関係を持ったりするところが、見つけられるとうれしくなる。そして10話見終わったときには、この人たちを草葉の陰から見つめるような視線こそ、あの謎の青年の役回りだったのではと気づく。

あるいは、わたしたちも擬似的に神様のように、そっと人の営みを見守る体験ができるというのか。神様がそういう仕事をしているのかは知らないが、日本的な感覚でいえば、ご先祖様が霊魂になって見ていてくれるというような感覚だろうか。仏教の「慈悲」と「救済」とはこういう世界だろうか。

わたしはすでに主要な登場人物たちの年齢を超えてしまっているということに気づいて驚いている。親の立場や老境に差しかかった人たちの内面が推し量れるようになっている。25年前は「そういうものなのかな?」と想像するしかなかったような物語も、わたしにもこういう世界線があり得るかもと考えたりする。

たまに登場人物が「こちら」を向く時があって、どきりとする。覗き見を咎められているのか、あなたにも心当たりがあるでしょう? と問うているのか。

身体にまつわることでいえば、女性は、生理、セックス、妊娠、出産、中絶など、生殖関連が多いが、男性のほうは、性的不能、射精、自死、殺人、死刑、遺伝子、病、臓器移植など、ある意味バリエーション豊か。子ども、若者、中年、老年と世代もさまざまに登場するのもバランスがよい。ずっと団地だけに留まっているのでもなく、市街地にいたり(第3話、第5話)、電車に乗って田舎町に行ったり(第8話)している。置いた設定にこだわりすぎない緩やかさが、逆に全体に統一感をもたらしている。

タイトルバックのピアノからして不穏さがあり、終始ブルーグレーの画面が続く。当時のポーランドの社会を映しているとしたら、もっと詳しく知りたいと思う。タバコは吸いまくだし、固定電話しかないし、コンピューターも初期の型だけれど、未来的でもある。

あの頃のように劇場に通った幸せな日々に感謝したい。

『デカローグ』と共に過ごしたこの特別な時間をまた後年鮮やかに思い出すのだろう。

当時のパンフレットはすごく充実していた。シナリオ再録他、読み解きの助けになるコラムもたくさん。シネカノンさん、作ってくださってありがとうございました。

現在の配給はIVCさん。こちらのパンフレットもまた、今の時代だからこその解説が盛り沢山。

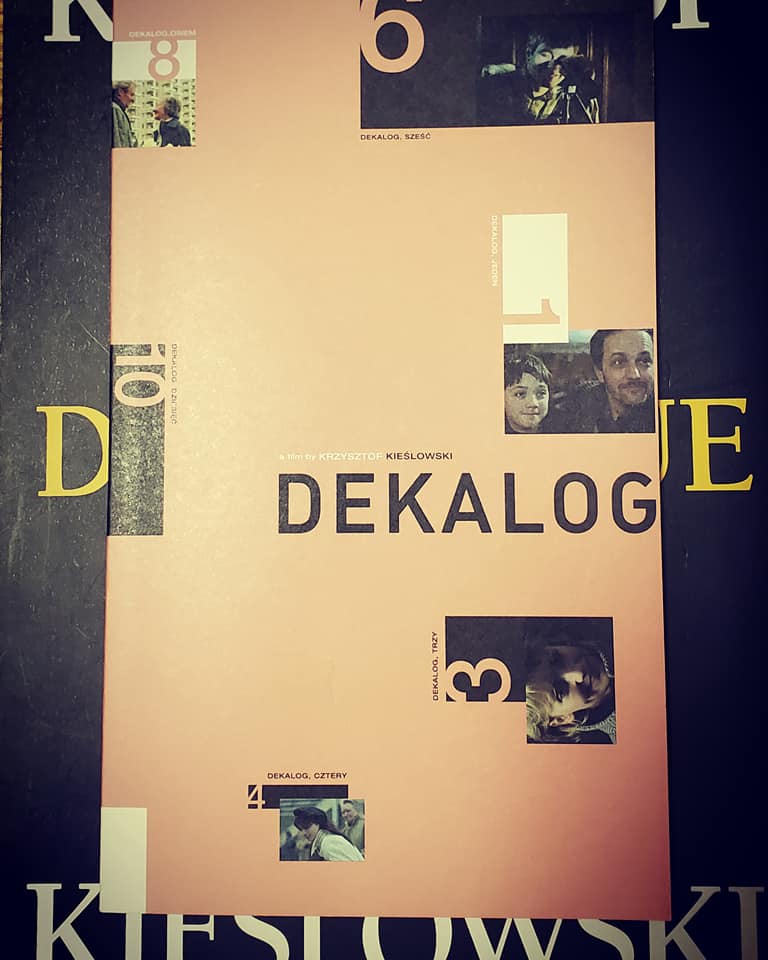

好きすぎてBlu-rayを購入した。

デザインが美しい。ガラスを隔てた先にある景色や、雪片のように折り重なっていく10の物語のイメージをパッケージが表してくれている。

特典として、60年〜80年代製作の初期TV作品の収録や、解説ブックレットにはポーランド映画研究者の久山宏一さんの寄稿もある。

何の作品を観ても、「ああ、もし原語で理解できたら、全然味わいが違うのだろうなぁ!」と思うことばかりだが、2ヶ月前から仲間と「ドイツ語(英語)でなんか読んでみるかい」という、小説を朗読しながら語学の勉強をする会を週一でやっていることもあり、より強く思うようになった。

今は『デカローグ』の余韻があるので、ポーランド語を1時間だけでも学びたい気持ちがある。

そんな折、先出のポーランド映画研究の久山さんのポーランド語の講義が、東京外国語大学のオンライン講座で受けられると知った。なんと!

タイミングが合えば、次の夏講座を受講してみたい。ありがたい。良い時代になったものだ。

オープンアカデミーとは |東京外国語大学 オープンアカデミー

__________________________________

鑑賞対話イベントをひらいて、作品、施設、コミュニティのファンや仲間をふやしませんか?ファシリテーターのお仕事依頼,場づくり相談を承っております。

初の著書(共著)発売中!