新宿K's Cinemaで上映中の台湾巨匠傑作選2021侯孝賢監督40周年記念 ホウ・シャオシェン大特集を追っている。

※内容に深く触れています。未見の方はご注意ください。

9本目は侯孝賢監督『悲情城市』1989年制作。

原題:悲情城市、英語題:A City of Sadness

あらすじ・概要:悲情城市|MOVIE WALKER PRESS

ぴあ映画生活

『悲情城市』は、わたしにとって、今回の連日の鑑賞の本丸だ。高校生の頃にレンタルビデオで借りて観て、しかし全くわからず、その後はふりかえることもなく、この30年弱を過ごしてきた。

この特集期間中、8本の台湾映画を観てきて、わたしなりに台湾の歴史をざっと抑えたので、少しはわかるようになっているはずだ。少なくとも30年前よりは。

自分が何を見るのか、どんな感想を持つのか、どんな映画体験なのか。この日を本当に楽しみにしていた。

平日にもかかわらず、チケット予約は5分で完売となっており、わたし以外の人にとっても関心が相当高いことがうかがえた。

とはいえ、一体何から書けばよいのか。10日経ってもまだおさまらない興奮を引きずりつつ、今回の感想をいくつかに分けて記録してみる。まとまらないので箇条書きで。

1. 「日本人」であるわたしにとって

まずはとにかく、これを書かねばと思う。日本に生まれ育ち、日本の国籍を持ち、今も日本に暮らし続けるわたしとして、これは自分に関係がありすぎる作品だ。

・映画は、玉音放送ではじまる。1945年8月15日。これほど長く玉音放送を聞いたのは初めてかもしれない。日本にとっては「終戦の日」だが、台湾にとっては、1895年の日清戦争後の下関条約締結以来、51年続いた統治の終わり。祖国中国復帰の日。しかしこれは新たな苦難のはじまり。

・写真を撮る掛け声は日本語「笑ってよ、撮りますよ」。人々は日本語混じりで話す。「写真」「きれい」「大丈夫」「しばらく」など。

・林家の2番目と3番目は日本軍として徴用された。2番目の文森は軍医。ルソン島で行方不明に、3番目は通訳。上海から復員したが、精神錯乱の状態で一時病院にいる。

・呉寛栄(ウー・ヒロエ)、寛美(ヒロミ)のきょうだいは日本名。(1937年に台湾の皇民化運動開始。日本語の強制使用、日本式姓名への改名など)

・林家の4番目文清が寛栄と住んでいる写真館は、日本家屋。襖、障子、畳、床の間。

・バイオリンの奏でる「ふるさと」が流れる。

・小川静子。台湾で生まれ育った静子にとって、引揚船で帰国しなければならない先の日本は異郷。

・病院での北京語の授業。日本の撤退によって、日本語から北京語へ言語が変わる。『恋恋風塵』でも「おれたちの言葉も日本語から北京語に変わって、勉強は全部むだになっちまった」という台詞が出てくる。

・「九・一八、九・一八、あの悲惨な日から」の歌詞。柳条湖事件の起きた日、満州事変のはじまり。日本が満洲を侵略した。

・学校の教室で「赤とんぼ」をピアノを弾きながら歌って教える静子。

・静子と日本語で話す寛美。

・「日本人と桜」について語る寛栄。

・日本軍が撤退時に始末しきれなかった日本紙幣がヤミで出回る。

・「日本時代は戦時中でも米は配給された。陳儀が来て1年で米の値段は52倍、月給はわずかしか上がらない」(大陸を追われた中国国民党が台湾人を抑圧している)

・長男・文雄と三男・文良を軍が逮捕しにくる。漢奸(かんかん、ハンジェン)の嫌疑の密告。漢民族の裏切者・背叛者。この映画の状況では「対日協力をした売国奴」となるが、51年も支配下にあった台湾では、戦時中に日本国民として生きていた台湾の人たちは、誰もが罪になってしまう。

・二・二八事件が勃発し、台湾人(本省人)により外省人への憎しみが噴出。文清は「あんたどこの人か」と日本語で尋ねられる。(日本語がわかるかどうかで本省人か外省人かを判断して、わからなければ外省人として殺そうとしていた)

ドキュメンタリー映画『台湾新電影(ニューシネマ)時代』で、「ヴェネツィア映画祭で金獅子賞をとったものの、西欧の人間には背景がよくわからない」というインタビュイーが登場していたのを思い出した。確かにこの作品は、歴史的背景の予習をしてからでないと難しい。

さらに、欧州の人にとってアジア系の顔立ちは似て見えるだろうから、引きのショットの多いこの映画の登場人物を見分けるのは、かなり難しいことだろう。名前も馴染みがない。言語や文化の違いも知らなければ読み取れない。(そのような難しさはあっても、世界から評価されたことがすごいと思う)

しかし、「わたしは」、同じように感じていてはいけない。

「日本」や「日本語」「日本人」と語られる場面に、わたしはいちいち驚き、台湾で起こったことと、日本との関連についてあまりにも無知であることに気づいた。

もちろん『悲情城市』は反戦や反日の映画ではない。そのような政治やイデオロギーについて語る映画では全くない。台湾の人たちにとっても、戒厳令が敷かれていた1987年(この映画公開のたった2年前)までの38年間に起こった語れないままだったこと、所在なさのようなものが詰まっている。かといって、「台湾の人たちのアイデンティティ確立のため」と閉じてもいない。ある時期の、ある場所の、ある家族の、ある人間の物語を通じて、普遍性を描きだしている。

今の自分たちがどのような歴史の上に立っているのか。

歴史を学び、新しい説が出たり、新しい事実が発掘されたり、新しい表現が出るたびに、学び直しながら、今とこれからをどのように生きるかの糧にしている。

一方で、日本の関与した重要な事柄について、このように偶然出会わなければ、知らないで過ごせてしまえる。こんなにも近い隣国なのに。見落としているものや視界に入れていないものがどれだけ多いのかと思う。

2021年の今、一体このことをどう考えたらいいのだろう?

2. 映画作品として

・2時間39分は長いと感じなかった。むしろ、次から次へと起こることに集中していたので、あっという間だった。

・一定のテンションで観客を最後まで連れて行ってくれる。これは「基調」の効果だろう。長らく侯作品の脚本を書いている朱天文さんが、著書『侯孝賢と私の台湾ニューシネマ』 で紹介している張愛玲の言葉を思い出す。

「人生の穏やかさを基調にして人生の高揚感を描く。この基調無くしての高揚は浮ついた飛沫でしかない。多くのパワフルな作品は人々に興奮をもたらすが、啓示をもたらすことはない。その失敗は、基調を把握するすべを知らないことにある」(中略)『フラワーズ・オブ・シャンハイ』が撮ろうとしたのは、まさにこのことでしょう。つまり、日常生活の痕跡、時間と空間が創り出すその瞬間の、人物の生き生きとした様子、その輝きを撮りたいということなのです。(p.216より引用)

『フラワーズ〜』以前からも侯作品にはこの基調があり、『悲情城市』にもいかんなく発揮されていると、わたしは感じた。

・歴史劇ではあるが、TVの大河ドラマのように全く説明的ではない。わからないから、画面の中で起こっていることから、必死に理解しようとする。画面外で起こっていることへの想像も広がる。経緯やここからの経過。能動的であればあるほど応えてくれる映画。そのときどきで必要なものを受け取れる装置。

・「まるでそのようにすべてが生きていたように」作り込まれた侯孝賢とそのチームの映像世界は、情報量が多く、奥行きがある。濃い。本物だと信じられる。すべてにおいて。そのようにつくっている。強度がある。だから古びない。古びないように風雪に耐えるように強く作ってあるのかもしれない。

・時代の空気を取り込みながらも、今この時代の人とだけ共有できればいい、「ウケればいい」というものは作っていない。このようなものの作り方は主流にはなりにくい。けれども決して保守には陥らず、毎作、彼(かれら)としての新しい試みに挑戦しており、排他的ではない。観客が能動的であることは常に求められるが、それは「アート」だからだろう。

・35mmフィルム上映で公開当時の画を感じられたことは意味があった。観ながら、1990年にトリップし、さらに劇中の1947年にトリップする。フィルムならではの光と影の質感。もちろんデジタルリストアされれば、また分かってくることも多いだろうし、受け取るものも変わりそうだ。

・フィルムならではのこととして、チェンジマークの出る前後の揺れが懐かしかった。この呼吸、間合いを含めて、編集というのはかつてなされていたのかもしれないと思う。また、映画終了後に数秒、真っ黒なコマに傷か埃のあとがチラチラと映る時間があって、まるで宇宙で小さな星が誕生する最初のはじまりのような、電子の光のように見えて、美しかった。

・文清が聾唖で、寛美が寡黙であることが、この物語に落ち着きと静寂をもたらしている。筆談で語り合うシーンは、サイレント映画のような叙情がある。寛美が豆の筋取りをしているときに文清が帰ってきて、二人が筆談をする円卓のシーンは、もしかしたらこの映画の中で一番と言えるほど印象深い。

・おびただしい人が犠牲になったことが、林家とその身近な人々を写すことを通して、容易に知れて胸が痛む。

・個人の力ではどうしようもない流れの前に、抗い、もがき、立ち尽くす人たちの姿。このような「悲情」は背景を知らないとしても(前述と矛盾するようだが)、どの人にも共感できるものだ。

・わたしが高校生で観たときの記憶はほぼ失われているが、どこかしら印象深い映画ではあったはずで、だからこそ今、こうして出会い直せている。たとえ前提がわからなくても、なぜか気になる、惹かれる、観てしまう。映画の力だろうと思う。

・そのときはわからなくても、後年、必要なタイミングでまた出会える。出会えるようにしてくれているのは、この文化を継いでくれている人たちがいるおかげだ。

・侯の映画が、観客を非日常の精神世界に導きこそすれ、絶望に陥れないのは、どんな状況にあっても人々が「生活」をしているからだ。作り、食べ、繕い、掃き、営む。山があり海があり、見晴るかす場所に立っていると、人生は続くと思える。

・トニー・レオンは森雅之に似ている。(最近『雨月物語』を観たので思い出した)

・『春江水暖』(グー・シャオガン監督, 2019年, 中国)は台湾ニューシネマの遺伝子を受け継いでいる。あちらも4人兄弟、『悲情城市』も4人兄弟。時代に翻弄されていく人たちを雄大な山河のように、ただ見つめるように描く。批判も過度な感情の煽りもなく。

・林家の4人の男子は、時代と暴力の犠牲になった。「男子が産まれるように」と願われる文清の結婚式のシーンとオーバーラップして、悲壮である。

・お茶を飲む、ご飯をつくる、給仕する、食べる、繕ものをするなどの日常の生活に人の生きる痕跡を見ようとするのが、やはり侯孝賢の目だ。人によっては「そんなん写して何がおもしろいんだ」という反応もあったかもしれない。そういうものにこそ、撮る価値がある、映画という形で作り、記録することの大切さを教えてくれるアーティストの一人だ。

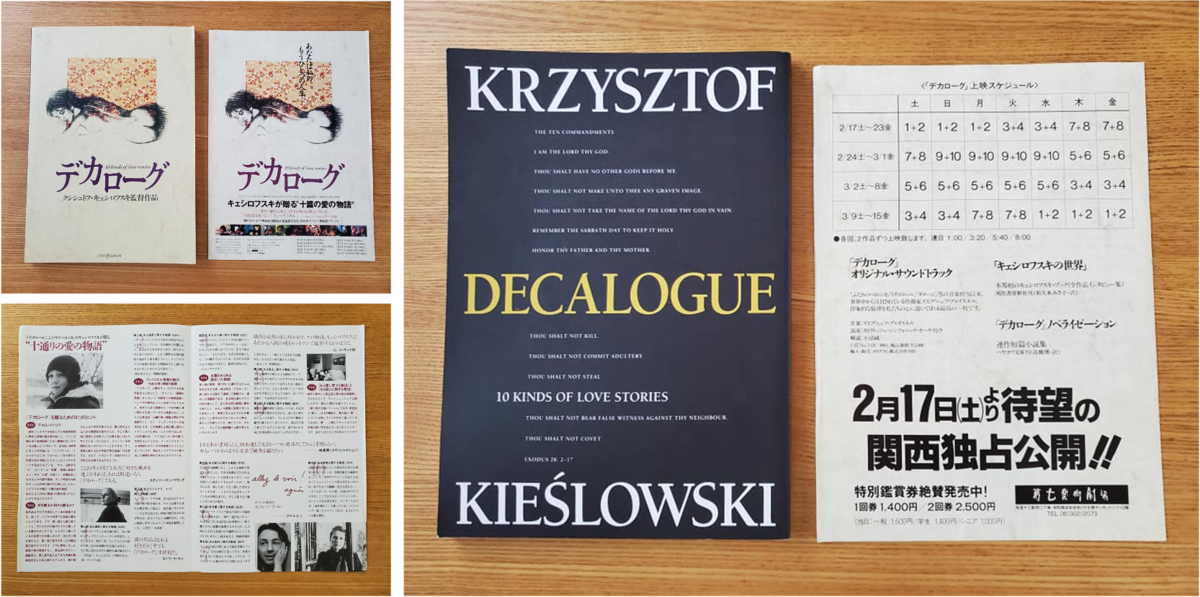

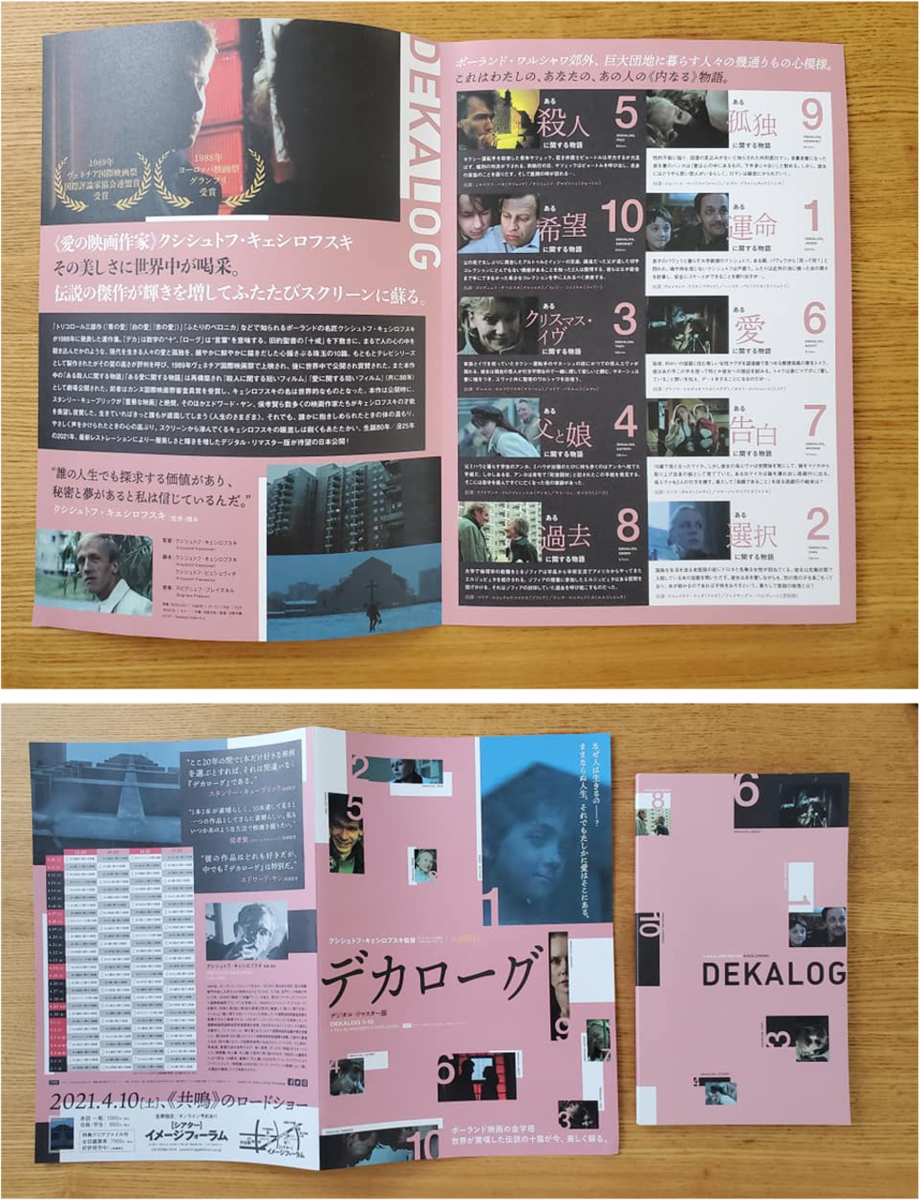

・チンピラや上海やくざとの取引についてのやり取りや、小競り合いのくだりはよくわからなかったので、公開当時のパンフレットを取り寄せた。インタビュー、解説とシナリオ再録を読んでやっと理解した。充実の記録。

3. 1989年当時の台湾のこと。 わたしの10代。現在の日本社会と世界。

・映画が完成した1989年当時の台湾をふりかえると、1987年に38年間続いていた戒厳令が解かれたばかり。体制と価値観の転換が起きている激動の時期だろう。

・ドキュメンタリー映画『台湾新電影(ニューシネマ)時代』の中で、香港の映画人が、「1980年代に台湾の映画人たちがどのような状況下にいたのか、あまり知らなかった」というような発言をしている。後になってわかることがある、ということと、同時代では見ようとしなければ見ることのできない、伝えようとしなければ伝えられない事実があり、伝えることも見ることも禁じられる事態が社会には起こりえるということを思う。

・わたしも今回、映画を通じてでなければ、当時の台湾社会に関心を寄せることはできなかっただろう。文化や芸術によって人類はつながりをもてる。文化では分断しない。

・1947年、二・二八事件の年に生まれた侯孝賢が、自分の知る由もないあの時代を撮ろうとしたのは、なにか背負うものがあったのではないだろうか、と想像する。

・1989年といえば、天安門事件とベルリンの壁崩壊(と東欧の社会主義体制の崩壊、冷戦終結)だ。日本では昭和天皇の崩御(昭和の終わり)。32年前。激動の年だった。その意味がわかるのはずっと後になってからだ。つまり、今。

(参考記事 https://globe.asahi.com/article/12468872

・1980年代はわたしが物心ついてから10代を生きていた真っ只中だ。1989年は中学生だった。わたしの10代は、日本は戦後ではあったが、世界にはまだ戦争があった。冷戦、内戦、粛清。

・今もある。戦争は形を変えているだけだ。香港、ミャンマー、新疆ウイグル自治区、パレスチナ。そして一旦民主化したはずの国の排外主義、極右化。

・中国の一定以下の世代は、天安門事件を知らない。厳しい言論統制の元、海外へ逃亡した人たちもいまだ危険を感じながら生きている。人々の口にのぼらず、記録されたものも目に入らなないようになっていれば、知りようがない。

https://www.businessinsider.jp/post-192035

https://www.nhk.or.jp/special/plus/articles/20190815/index.html

・「知識人」、表現と言論の自由。映画の中でも描かれていたが、まずはここから弾圧されていく。映画を作り続けることの意味、本を書き続けることの意味、対話の場をひらくことの意味。

▼K's cinemaのロビーに飾られていた写真。

4. 映画から展開して知りたいこと

▼台湾語と中国語の違いについて

言葉が重要な鍵になっている映画でもある。日本語はもちろんだが、台湾語、北京語、広東語、上海語が混じるが、お互いの言葉がわからないという場面が出てくる。

▼共通語は北京語、台湾の複雑な言語事情(2010年の記事)

10年以上前の記事だが、現在はどのような状況なのだろうか。

▼台湾 日本語の勉強会も(2021年の記事)

台湾の方々が、「美しく正しい日本語を残そう」と活動されているのは不思議で驚きで、でもうれしいつながりでもある。

この世界はそんなに単純ではない、ということだろうか。「自分たちを支配していた言語だから忌み嫌う」という面ももちろんあるだろうが、言葉や衣食住など生活や日常に食い込んでくるものだ。白黒つけられないと感じた。

パラオに赴任した中島敦が、現地の人に日本が教育をするのはおかしいんじゃないかと苦悩していたことを思い出して、こんな記事や論文を読んだ。日本の植民地政策についてもっと知りたい。

『旧南洋群島における国語読本第5次編纂の諸問題 ―その未完の実務的要因を中心に ―』橋本正志(立命館大学)発行年不明

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/594PDF/hasimoto.pdf

▼25年目の『悲情城市』(2016年の記事)

▼台湾の歴史的事件を記録した、侯孝賢の初期集大成(2021年の記事)

▼『悲情城市』の歴史的背景のまとめがわかりやすい

▼こちら買ってみたのだけど、つらくて読みきれなかった。

▼白色テロを題材にした2019年の台湾映画。歴史の問い直しは新世代に引き継がれている。

台湾では、『悲情城市』(1989年/監督:侯孝賢)や『スーパーシチズン 超級大国民』(1994年/監督:萬仁)以降、二二八事件や戒厳時代の白色テロをきちんと描写した映画作品が20年以上現れなかった。(中略)台湾でも「韓国はできるのに、どうして台湾は二二八事件や白色テロをテーマにした商業映画が作られないのか」という議論が巻き起こった。そうした指摘に対し、今回の『返校』は、台湾映画が得意のホラー路線で大いに応えたといえそうだ。

▼映画の中に出てくる紙のお金?ってなんだろう?に答えてくれているブログ

▼台湾で今でも慕われる八田技師 ダム建設で緑の大地に。

八田さん、金沢人にはお馴染みの方だろうか?「慕う」以外の統治時代の話も最後に書かれている。

▼舞台になった九份。

今は観光地。下の方に『恋恋風塵』にも出てくる坂道の写真が出てくる。

『台北・歴史建築探訪ー日本が遺した建築遺産を歩く』片倉佳史(ウェッジ, 2019)

この映画を観た直後にお会いした方から、今のわたしに必要な本を譲り受けた。関心を表現し続けることで、つながる、出会う、広がる。

今回の再会をきっかけに、これからもまだまだ出会って行けそうだ。

かつての台湾にも、現在の台湾にも。

台湾巨匠傑作選は、あと6本観る予定だ。

台湾映画の歴史を「中から」観たドキュメンタリー、『あの頃、この時』を見れば、また新しいことがわかるかもしれない。

『悲情城市』ももう一度観るつもりだ。

関連記事

映画『台湾、街かどの人形劇』(台湾巨匠傑作選)2回目の鑑賞記録

本『侯孝賢(ホウ・シャオシェン)と私の台湾ニューシネマ』読書記録

*追記 2023.7.9

台湾在住の文筆家、栖来(すみき)ひかりさんによるコラム

__________________________________

鑑賞対話イベントをひらいて、作品、施設、コミュニティのファンや仲間をふやしませんか?ファシリテーターのお仕事依頼,場づくり相談を承っております。

初の著書(共著)発売中!